この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

1 性的暴力について正しいのはどれか。

1.性的暴力は心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉のリスク因子になる。

2.性的暴力の被害者支援の原則は性被害の詳細な聞き取りである。

3.交際相手との間の不同意性交は性的暴力にあたらない。

4.性的暴力の加害者は、全く知らない人が最も多い。

解答1

解説

1.〇 正しい。性的暴力は心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉のリスク因子になる。なぜなら、性的暴力を受けることは、極めて強い精神的苦痛(ストレス)を受けるため。

・心的外傷後ストレス障害(PTSD)とは、大規模な災害や事故の現場、他人の悲惨な死など、心理的に大きなストレスを受ける状況下に居合わせた場合、1か月以上心的外傷による障害が持続した場合に生じる。典型的な症状として、①感覚や情動の鈍化、②心的外傷を想起するような状況の回避、③再現的で侵入的な回想(フラッシュバック)や悪夢、④過覚醒、⑤驚愕反応の亢進などが認められる。

2.× 性的暴力の被害者支援の原則は、「性被害の詳細な聞き取り」ではなく被害者の安全と尊厳尊重である。さらに、再被害(二次被害)の防止が重要である。一方、詳細な聞き取りは、被害者にとって再びつらい体験を思い出させ、精神的な負担を増大させる可能性があるため、必要な情報は最小限にとどめ、被害者のペースと意思を尊重する。

3.× 交際相手との間の不同意性交「も」、性的暴力「にあたる」。なぜなら、性的暴力は、相手の同意なく行われるあらゆる性的な行為を指すため。行為者が交際相手や配偶者であっても、同意がない限り、それは性的暴力(性犯罪)であり、被害者の心身に深い傷を負わせる行為である。

4.× 性的暴力の加害者は、「全く知らない人」ではなく、面識のある人物(特に、家族、親戚、友人)が多い。全く知らない人による性的暴力は、一般的にイメージされやすいが、実際には少数派である。

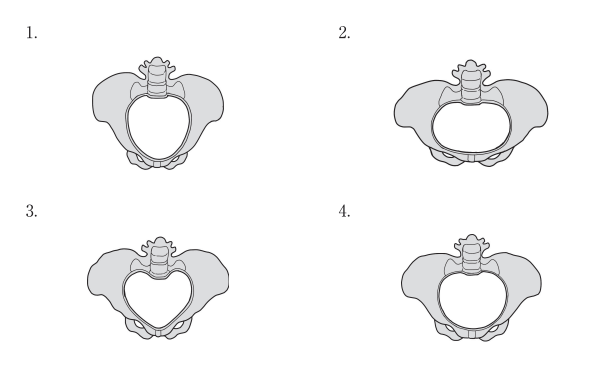

2 骨盤入口面の形態を図に示す。

女性型はどれか。

解答4

解説

(※図引用:「C.産婦人科検査法16.骨盤計測」)

1.3.× これは男性の骨盤である。男性の骨盤は、全体的に狭くて深い形状をしている。なぜなら、男性の体が重心をしっかりと支えるための構造に適応しているため。したがって、男性の骨盤は、上部が前後に長く、下部が左右に狭い特徴がある。

2.× ここまで楕円とはいえない。

4.〇 正しい。これが女性型である。女性の骨盤は、出産のための機能を持っているため、幅広く、丸みを帯びており、底部が広い特徴を持つ。

3 乳癌の自己検診で正しいのはどれか。

1.年1回行う。

2.触診は立位で行う。

3.視診は鏡に映して行う。

4.視診は片腕を上げた姿勢で行う。

解答3

解説

(図引用:「乳がんの自己検診法」富山県健康増進センター様より)

乳がんの自己検診法とは、自分自身で胸の状態を見て、触れて変化や異変を確認する。月1回、決まった日に行うのがおすすめである。乳房の形、左右の対称性、ひきつれ、陥没、皮膚の変化などを観察する。乳房全体やわきの下のリンパ節を触って、しこりなどの異常の有無を確かめる。

1.× 「年1回」ではなく毎月1回行うのが望ましい。なぜなら、定期的に行うことで早期発見に寄与するため。

2.× 触診は、「立位」だけではなく立位と背臥位で行う。

・立位では、腕を上げたり下げたりしながら、乳房全体を触ってしこりや変化を確認できる。

・背臥位では、乳房が平らになるため、より深部のしこりやわずかな変化にも気づきやすくなる。

3.〇 正しい。視診は鏡に映して行う。なぜなら、自分では見えにくい角度もあるため。鏡に全身を映しながら行うことで、客観的に観察できる。

4.× 視診は、「片腕を上げた姿勢」だけではなく片腕・両腕を上げた姿勢で行う。なぜなら、視診は、様々な姿勢で行うことで、乳房のあらゆる変化を発見しやすくなるため。

4 卵巣過剰刺激症候群について正しいのはどれか。

1.出血傾向となる。

2.血管透過性が低下する。

3.プロゲステロンの上昇によって発症する。

4.hCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉製剤の投与が発症の契機となる。

解答4

解説

卵巣過剰刺激症候群とは、女性の卵巣は親指大ほど(3~4 cm)の臓器であるが、その中の卵(卵胞)が不妊治療における排卵誘発剤に過剰に刺激されることによって、卵巣がふくれ上がり、お腹や胸に水がたまるなどの症状が起こることをさす。卵巣が腫大し、腹水が貯まることにより腹部膨満感、体重増加、腹囲増加が認められる。次いで腹部膨満に伴う腹膜刺激によって下腹部痛、悪心、嘔吐が起こる。また、毛細血管の透過性亢進により血管外への水分・血漿成分の流出が引き起こされるため、血管内で血液の濃縮が起こり、のどの渇きや尿量の減少をきたす。重症例では、腎不全や血栓症など様々な合併症を引き起こす。卵巣過剰刺激症候群は重症になると様々な合併症を来たし、とても危険な状態になる場合があるので、早期に発見して対応することが大切である。薬による卵巣過剰刺激症候群は原因となった薬を中止することにより改善することが多いため、不妊治療中に「おなかが張る」、「はき気がする」、「急に体重が増えた」、「尿量が少なくなる」などの症状に気がついた場合は、速やかに医師・薬剤師に連絡を促す。

【患者側のリスク因子 】

• 若年

• やせ

• 多囊胞性卵巣症候群

• ゴナドトロピン製剤投与量の増加

• 血中エストラジオール値の急速な増加

• 卵巣過剰刺激症候群の既往

• 発育卵胞数の増加と生殖補助医療における採卵数の増加

• hCG投与量の増加、hCGの反復投与

• 妊娠成立

(※参考:「卵巣過剰刺激症候群(OHSS)」厚生労働省HPより)

1.× 「出血」ではなく血栓傾向となる。なぜなら、血管透過性の亢進により血管内の水分が組織間液に移行し、血液が濃縮されるため。これにより、血液中の血小板数が増加し、血液の粘稠度が上昇して、血栓症のリスクが高まる。

・血栓症とは、血管内で血液が凝固する状態であり、出血傾向とは逆の凝固傾向(血栓傾向)となる。

2.× 血管透過性が、「低下」ではなく亢進する。なぜなら、血管内皮細胞増殖因子などのサイトカインの放出によるため。

・サイトカインとは、細胞から分泌される低分子のタンパク質で生理活性物質の総称のことで、 生理活性蛋白質とも呼ばれ、細胞間相互作用に関与し周囲の細胞に影響を与える。

3.× 「プロゲステロンの上昇」ではなくゴナドトロピン製剤投与量の増加によって発症する。主に排卵誘発剤(特にゴナドトロピン製剤)の使用によって多数の卵胞が発育し、その後の卵巣からのサイトカイン(特にVEGF)の過剰な放出によって引き起こされる。

・プロゲステロンとは、基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすい状態にする作用を持つ。

4.〇 正しい。hCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉製剤の投与が発症の契機となる。

・ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG:human chorionic gonadotropin)とは、妊娠中にのみ測定可能量が著しく産生されるホルモンであり、妊娠の早期発見や自然流産や子宮外妊娠といった妊娠初期によくみられる異常妊娠の診断と管理のために使用される。主に絨毛組織において産生され、妊娠初期の卵巣黄体を刺激してプロゲステロン産生を高め、妊娠の維持に重要な働きをしている。また、胎児精巣に対する性分化作用や母体甲状腺刺激作用がある。絨毛性腫瘍の他に、子宮、卵巣、肺、消化管、膀胱の悪性腫瘍においても異所性発現している例もある。

5 妊娠に伴う呼吸数と機能的残気量の変化の組合せで正しいのはどれか。

呼吸数 :機能的残気量

1.増加する。:増加する。

2.増加する。:低下する。

3.低下する。:増加する。

4.低下する。:低下する。

解答2

解説

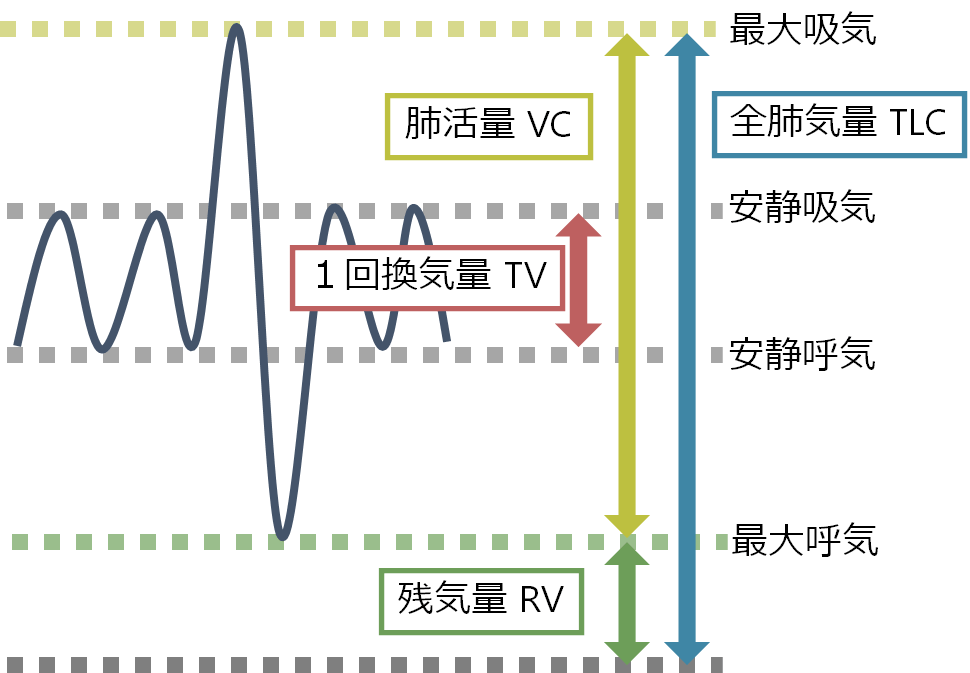

(※図引用:「呼吸機能検査 フロー・ボリューム曲線」医學事始様HPより)

1.× 増加する。:増加する。

3.× 低下する。:増加する。

4.× 低下する。:低下する。

これらは、正しい変化とはいえない。

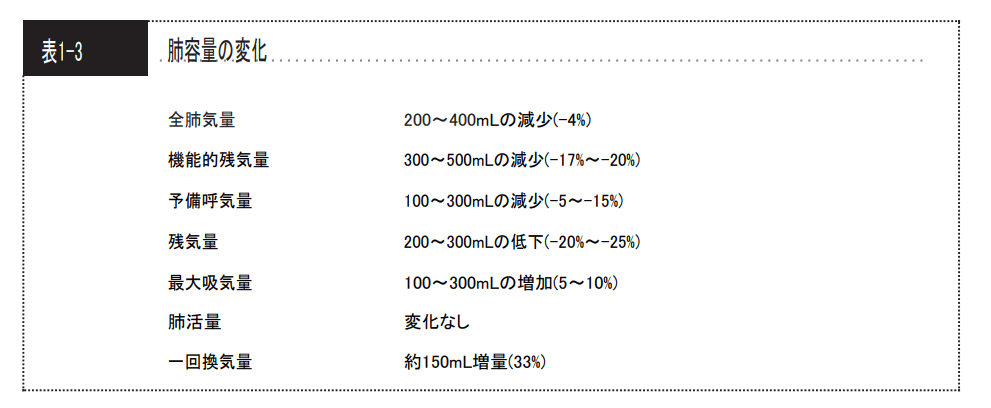

2.〇 正しい。(呼吸数)増加する。:(機能的残気量)低下する。

・妊娠中は、胎児の成長と母体の代謝亢進により酸素消費量が増加する。したがって、母体は換気量を増やす必要があり、その結果として呼吸数が増加する。

・機能的残気量は、子宮の増大によって横隔膜が押し上げられるため、肺の残気量が減少し、低下する。

・機能的残気量とは、安静時に呼気した状態からさらに吐き出すことのできる空気の量(予備呼気量)と残気量を合わせたものである。

(※図引用:「妊娠期の生理学的変化」)

心疾患合併の頻度は全分娩の1~3%である。妊娠により母体では様々な生理的変化が出現する。中でも、循環器系変化は顕著である。循環血液量と心拍出量は妊娠の進行と伴に増加し、妊娠28~32週頃にはピークとなり、非妊娠時の約1.5倍の増加を示す。正常妊娠ではこうした増加に対し、末梢血管抵抗が低下し、腎臓や子宮への血流量を増加させている。実際、腎血流量は非妊娠時に比べ30%増加し、子宮血流量は10倍になる。これらの循環変化は母体が順調に胎児を育んで行く上に必須のものであるが、心疾患を合併した妊婦ではしばしば負担となる。また、分娩中は子宮収縮により静脈環流量が増加し、第2期では努責による交感神経興奮により頻脈になり、心拍出量が増加する。したがって、分娩中は心疾患合併妊婦の症状が悪化する危険な時期といえる。分娩後(産褥早期)、子宮は急速に収縮し静脈環流量が増加するが、循環血液量は急には減少しないため、一過性に心負担は増加する。この心拍出量増加は、産後の利尿により循環血液量が減少するまで継続する。産褥期に一過性に浮腫が増悪することがあるが、こうした循環器系変化のためと考えられる。

(※一部引用:「周産期看護マニュアル よくわかるリスクサインと病態生理」(中井章人著,東京医学社)より)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ