この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初妊婦)は、夫Bさん(44歳)と2人暮らしである。妊娠15週3日の妊婦健康診査で来院した。妊娠経過は順調である。診察時、Aさんは頭痛、食欲不振、疲労感、不眠を訴えた。さらに、助産師に「妊娠は、夫が強く望んでいたんです。実の母との関係はうまくいっていないので、子育てを手伝ってもらおうとは思っていないです」と話した。

41 妊娠34週の妊婦健康診査で、産科医師からAさんに経腟分娩が可能であると説明された。うつ病については内服治療を継続しており、症状はコントロールされている。その後、Aさんから「母親学級に参加しバースプランについて知りました。でも、陣痛の痛みに耐えられるのか、うつ病の薬を飲んでいても、生まれてすぐに赤ちゃんにおっぱいを吸わせていいのか、イメージできないことが多いです。夫は、出産に立ち会うことに乗り気ではないみたいです」という訴えがあった。そこで、担当の助産師は、Aさんにバースプランを作成することを提案した。

バースプランを作成するにあたり、助産師がAさんへ情報提供する内容で適切なのはどれか。

1.「分娩室では、Bさんの協力が必要です」

2.「お産のときは眠らないように工夫しましょう」

3.「うつ病の場合は、無痛分娩は勧められません」

4.「分娩室で、赤ちゃんにおっぱいを吸わせることができます」

解答4

解説

・Aさん(36歳、初妊婦)

・妊娠34週:経腟分娩が可能。

・うつ病:内服治療を継続(症状はコントロール下)。

・Aさんから「母親学級に参加しバースプランについて知りました。でも、陣痛の痛みに耐えられるのか、うつ病の薬を飲んでいても、生まれてすぐに赤ちゃんにおっぱいを吸わせていいのか、イメージできないことが多いです。夫は、出産に立ち会うことに乗り気ではないみたいです」と。

・担当の助産師:バースプランを作成することを提案。

→バースプランとは、妊婦さんやご家族にとって素敵なお産・望むお産にするために、妊婦さんとご家族が妊娠中やお産についての希望や一緒に頑張ること、助産師に求めることなどを記入する用紙である。バースプランを書くことで、お産への心の準備もでき、落ち着いた状態でお産にのぞむことができる。

1.× 「分娩室では、夫Bさんの協力が必要です」と伝える必要はない。なぜなら、Aさんから「夫は、出産に立ち会うことに乗り気ではないみたいです」と話しているため。このような状況で、助産師が一方的に夫の協力を要求するような発言をすることは、Aさんに不必要なプレッシャーを与え、夫婦間のデリケートな問題に踏み込みすぎることになる。

2.× 「お産のときは眠らないように工夫しましょう」と伝える必要はない。なぜなら、お産は長時間に及ぶことが多く、可能な範囲で休息や睡眠を取り、体力を温存することが求められるため。特に分娩第1期の潜伏期などでは、睡眠を取ることで疲労を軽減し、その後の分娩の進行を助けることにつながる。

3.× 「うつ病の場合は、無痛分娩は勧められません」と伝える必要はない。なぜなら、うつ病であることが、無痛分娩(硬膜外麻酔など)の禁忌とはならないため。むしろ、陣痛の痛みが精神的な負担となる可能性がある妊婦に対しては、無痛分娩が心身の負担を軽減し、分娩経験をよりポジティブにする選択肢となる。

4.〇 正しい。「分娩室で、赤ちゃんにおっぱいを吸わせることができます」と情報提供する。なぜなら、多くの抗うつ薬は、種類によっては授乳中でも安全に継続できるため。また、Aさんは「うつ病の薬を飲んでいても、生まれてすぐに赤ちゃんにおっぱいを吸わせていいのか、イメージできないことが多いです」と訴えている。この悩みに対する正確な情報を提供にもなっている。Aさんの不安を解消し、前向きな気持ちで出産に臨めるよう支援につながる。

無痛分娩とは、麻酔を用いて痛みを緩和しながら分娩を行うことである。お産の痛みについて悩みや不安がある症例に対し、無痛分娩の検討を促す。硬膜外麻酔は他の産痛緩和法よりも産痛緩和効果は高い。硬膜外麻酔とは、局所麻酔の一つ。 硬膜外腔に局所麻酔薬やオピオイドを投与することにより、鎮痛を得るものである。しかし、分娩第 2期遷延、オキシトシン使用頻度の増加、吸引鉗子分娩の増加、胎児機能不全による帝王切開分娩のリスク等を高める可能性がある。したがって、硬膜外麻酔のメリットとデメリットについて、産婦が理解したうえで、産婦が選択できるようにする。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は、妊娠39週6日、規則的な子宮収縮と痛みを自覚し、午前3時に分娩予定の産婦人科を受診した。胎児は頭位、子宮口5cm開大、展退度80%、Station-1。無痛分娩を希望し、硬膜外麻酔により痛みが緩和された。午前11時に子宮口全開大、Station+4、午後2時に子宮口全開大、Station+4、矢状縫合は縦で小泉門が0時方向に触れる。分娩停止の適応で鉗子遂娩術が実施されることになった。

42 このときに必要な対応はどれか。

1.浣腸

2.導尿

3.子宮底圧迫法

4.硬膜外麻酔の中止

解答2

解説

・Aさん(32歳、初産婦)

・妊娠39週6日:規則的な子宮収縮と痛みを自覚。

・午前3時:分娩予定の産婦人科を受診。

・胎児は頭位、子宮口5cm開大、展退度80%、Station-1。

・無痛分娩を希望し、硬膜外麻酔により痛みが緩和された。

・午前11時:子宮口全開大、Station+4。

・午後2時:子宮口全開大、Station+4、矢状縫合は縦で小泉門が0時方向に触れる。

・分娩停止の適応で鉗子遂娩術が実施されることになった。

→緊急時の対応(症状の悪化や胎児仮死のある場合)として、鉗子分娩・吸引分娩及び緊急帝王切開などのほかにも、可能な限り速やかに分娩を完了させる必要がある場合に行われる産科手術で、急速遂娩と呼ばれる。つまり、急速分娩とは、分娩中に母児に危機的状況が生じた場合に、分娩を早めるために、①帝王切開、②鉗子分娩、③吸引分娩などによって児を娩出することである。

→鉗子分娩とは、児頭を鉗子で挟み児を娩出させる急速遂娩法である。先進児頭の下降度によって、①低在鉗子(出口鉗子)、②中在鉗子、③高在鉗子に分けられる。①低在鉗子(出口鉗子)の定義は諸説あるが、おおむねStation+2~+3以上である。術前に陰部神経麻酔、硬膜外麻酔を行うことが望ましい。

1.× 浣腸の適応といえない。なぜなら、Aさんの状況は「分娩停止」であり、すでに子宮口全開大、Station+4の状態であるため。浣腸は分娩初期に、分娩中の排便を避ける目的や、直腸を空にして児頭下降の妨げを減らす目的で行われることがある。

2.〇 正しい。導尿にて対応する。なぜなら、鉗子遂娩術を行う際には、膀胱が充満していると、陣痛を弱め児頭の下降を妨げたり、鉗子操作の邪魔になったり、膀胱を損傷するリスクが高まるため。そのため、術前に導尿を行い、膀胱を空にする必要がある。

3.× 子宮底圧迫法の適応といえない。なぜなら、Aさんの状況は「分娩停止」であり、すでに子宮口全開大、Station+4の状態であるため。

・子宮底圧迫法とは、クリステレル胎児圧出法ともいい、子宮口が全開大した分娩第2期に遷延分娩や胎児胎盤機能不全などにより児をできるだけ早く娩出するため、子宮の収縮力と子宮内圧を高めることを目的とした施術である。主に吸引分娩の補助として行われる。圧力が過度になると、子宮胎盤循環が圧迫され、胎児に酸素が十分に供給されなくなるリスクがある。肩甲難産の危険因子として吸引・鉗子分娩があり、肩甲難産娩出の際に他の手技を行わずに子宮底圧迫のみを行った場合には新生児外傷の頻度が高いため、肩甲難産において子宮底圧迫法は禁忌とされている。

4.× 硬膜外麻酔を中止する必要はない。なぜなら、鉗子遂娩術を行う際の痛みをコントロールするため。鉗子遂娩術は、経腟分娩を試みるものの、児頭の下降停止などで母児の安全のために行われる処置であり、通常は痛みを伴う。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は、妊娠39週6日、規則的な子宮収縮と痛みを自覚し、午前3時に分娩予定の産婦人科を受診した。胎児は頭位、子宮口5cm開大、展退度80%、Station-1。無痛分娩を希望し、硬膜外麻酔により痛みが緩和された。午前11時に子宮口全開大、Station+4、午後2時に子宮口全開大、Station+4、矢状縫合は縦で小泉門が0時方向に触れる。分娩停止の適応で鉗子遂娩術が実施されることになった。

43 Aさんは午後2時15分に2,952gの女児を鉗子分娩で出産し、午後2時20分に胎盤が娩出された。胎盤が娩出された直後より、暗赤色の血液が腟内から吹き出した。子宮は軟らかく子宮底の触知が困難である。

まず行うべき処置はどれか。

1.子宮双手圧迫法

2.子宮動脈塞栓術

3.子宮内容除去術

4.子宮腔内バルーンタンポナーデ

解答1

解説

・Aさん(32歳、初産婦)

・妊娠39週6日:規則的な子宮収縮と痛みを自覚。

・午後2時15分:鉗子分娩で出産(2,952gの女児)。

・午後2時20分:胎盤が娩出。

・胎盤が娩出された直後:暗赤色の血液が腟内から吹き出した。

・子宮は軟らかく子宮底の触知が困難である。

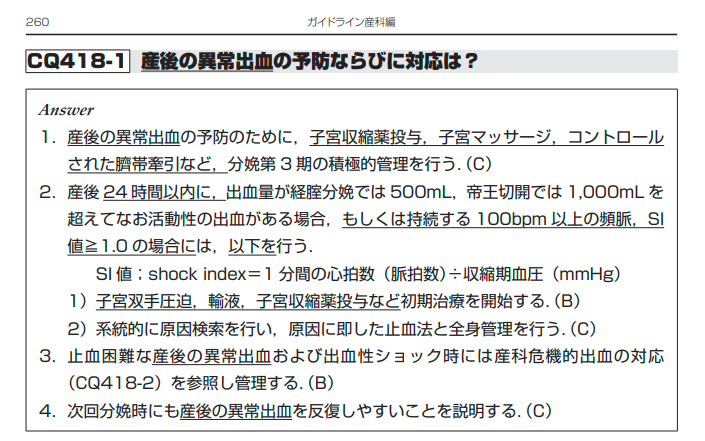

→本症例は、子宮弛緩症による弛緩出血が疑われる。児の娩出後、子宮筋が良好な収縮を来さないものを子宮弛緩症と呼び、このため胎盤剝離部の断裂血管および子宮静脈洞が閉鎖されなくなり大出血を来すものを弛緩出血という。弛緩出血(分娩後異常出血)が増悪すると産科危機的出血に至る。産科DIC(播種性血管内凝固症候群)を伴うと、最悪の場合には母体死亡に至る。

(※図引用:「産婦人科診療ガイドライン―産科編 2020 P260」公益社団法人 日本産科婦人科学会より)

1.〇 正しい。子宮双手圧迫法は、まず行うべき処置である。なぜなら、本症例は、子宮弛緩症による弛緩出血が疑われるため。

・子宮双手圧迫法とは、左手を腟内に、右手を子宮底部のある腹壁に、それぞれ置き、それら両手で子宮を挟み込むように圧迫する方法である。適応は弛緩出血である。輸液、子宮収縮薬投与などの初期治療を開始する。ちなみに、弛緩出血とは、児と胎盤の娩出後に本来なら子宮が収縮することで止まるはずの出血が続いてしまう状態である。原因は、子宮筋の収縮不全に起因して起こる。

2.× 子宮動脈塞栓術の判断は時期尚早である。なぜなら、子宮動脈塞栓術は、子宮摘出と同様、通常、出血が他の治療法で止まらない場合や、他の重篤な合併症が存在する場合にのみ行われるため。子宮動脈塞栓術とは、大腿動脈を刺し、細い管(カテーテル)をエックス線で見ながら両側の子宮を栄養する動脈(子宮動脈)にまで進め、造影剤に混ぜた塞栓物質(エンボスフィア)を注入して、筋腫の血流を止める治療法である。血流が止まることで酸素の供給が絶たれた筋腫は組織が死んで縮小していき、90%の症例で筋腫による症状の改善が見られる。正常な子宮は子宮動脈以外の動脈からの血流があり、一時的に血流が足りない状態になるが、やがて回復する。(※参考:「子宮動脈塞栓術(UAE)について」つくばセントラル病院より)

3.× 子宮内容除去術は必要ない。なぜなら、Aさんの場合は「午後2時20分に胎盤が娩出された」とあり、胎盤が完全に娩出されていると記載されているため。

・子宮内容除去術とは、胎盤遺残や凝血塊が子宮内に残っており、それが原因で子宮が収縮できない場合に行われる処置である。

4.× 子宮腔内バルーンタンポナーデより優先されるものが他にある。なぜなら、子宮腔内バルーンタンポナーデは、子宮双手圧迫法の次に行うべき手段として検討されるため。Aさんの状況は「胎盤が娩出された直後より、暗赤色の血液が腟内から吹き出した」とあり、非常に緊急性が高いため、まずは器具の準備を必要としない「子宮双手圧迫法」を直ちに開始し、その上で効果が不十分であればバルーンタンポナーデなどの次のステップを検討するのが一般的なプロトコルである。

・子宮内腔バルーン圧迫法(子宮腔内バルーンタンポナーデ)とは、子宮腔内に生理食塩水などで膨らんだ水風船(バルーン)を留置し、圧迫する方法である。子宮体下部をバルーンで圧迫すると、子宮を収縮させる作用のあるオキシトシンの分泌が促され、その結果子宮筋全体が収縮し、出血がおさまると考えられている。

産科危機的出血に至る前に,出血量が多くなってきたところで先手を打った対処が重要となる。児娩出後 24 時間以内の子宮や産道からの出血量が経腟分娩で 500mL、帝王切開で 1,000mL を超えてなお活動性の出血がある場合が「先手を打つ」目安となる。子宮双手圧迫、輸液、子宮収縮薬投与など初期治療を開始する。止血困難な産後の異常出血および出血性ショック時には産科危機的出血の対応も必要となる。

弛緩出血とは、児と胎盤の娩出後、本来なら子宮が収縮することで止まるはずの出血が続く状態である。原因は、多胎妊娠や巨大児による子宮の過伸展、子宮収縮剤の長時間投与、長引く分娩による母胎の疲労、子宮奇形などの体質によるもの、子宮内の凝血塊の遺残、全身麻酔などが挙げられる。弛緩出血が起きたときには、子宮収縮を促すためオキシトシンなどの子宮収縮剤の投与や、子宮マッサージが行われる。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は、妊娠39週6日、規則的な子宮収縮と痛みを自覚し、午前3時に分娩予定の産婦人科を受診した。胎児は頭位、子宮口5cm開大、展退度80%、Station-1。無痛分娩を希望し、硬膜外麻酔により痛みが緩和された。午前11時に子宮口全開大、Station+4、午後2時に子宮口全開大、Station+4、矢状縫合は縦で小泉門が0時方向に触れる。分娩停止の適応で鉗子遂娩術が実施されることになった。

44 Aさんの出血は止まり、会陰切開部の縫合が行われた。午後6時、助産師が訪室すると「お尻のあたりが痛いです。便がしたい感じもあります」と訴えて顔をしかめている。会陰部は軽度腫脹がみられるが、縫合不全はなく、パッドへの悪露の付着は少量である。

このときの助産師の対応で正しいのはどれか。

1.内診をする。

2.トイレで排便を促す。

3.鎮痛薬の処方を医師に依頼する。

4.子宮収縮薬の処方を医師に依頼する。

解答1

解説

・Aさん(32歳、初産婦)

・妊娠39週6日:規則的な子宮収縮と痛みを自覚。

・午後2時:分娩停止。

・午後2時15分:鉗子分娩で出産(2,952gの女児)。

・午後2時20分:胎盤が娩出(子宮弛緩症による弛緩出血)。

・出血は止まり、会陰切開部の縫合が行われた。

・午後6時:「お尻のあたりが痛いです。便がしたい感じもあります」と訴えて顔をしかめている。

・会陰部は軽度腫脹がみられるが、縫合不全はなく、パッドへの悪露の付着は少量である。

→本症例は、腟壁血腫が疑われる。腟壁血腫とは、腟壁粘膜下組織の血管が破綻・断裂して血腫ができた状態のことである。急速な分娩進行による腟壁の急激な伸展、過大な頭部や肩甲の通過による腟壁の過度な伸展などが原因である。一般的に、分娩直後に症状が現れる。

1.〇 正しい。内診をする。なぜなら、本症例は、腟壁血腫が疑われるため。これは、Aさんは、鉗子遂娩術後であること、そして「便がしたい感じ」という直腸圧迫感のような訴えが、腟壁血腫が示唆される。まず痛みの原因を特定する(内診する)ことが先決である。

2.× トイレで排便を促す必要はない。むしろ、排便の促しは行わない方がよい。なぜなら、もし腟壁血腫が形成されている状態で排便を試みると、血腫が破裂したり、出血が悪化したりする恐れがあるため。まず痛みの原因を特定する(内診する)ことが先決である。

3.× 鎮痛薬の処方を医師に依頼する優先度は低い。なぜなら、Aさんは痛みを訴えているものの、その原因が明らかではないため。鎮痛薬を処方してもらうことは痛みの緩和にはなりますが、根本的な原因(例:血腫)を見過ごしてしまう可能性がある。

4.× 子宮収縮薬の処方を医師に依頼する優先度は低い。なぜなら、設問文にAさんは、子宮弛緩症による弛緩出血は止まっている記載があるため。また、Aさんの会陰部の軽度腫脹、パッドへの悪露少量付着という症状は、子宮からの出血(弛緩出血)を示唆するものとはいえないため。

・使用目的:子宮の収縮またはより高い張性を誘発するために使用される。したがって、陣痛を誘発するためと分娩後出血を減らすための両方に使用される。

・副作用:「過強陣痛」である。 その結果、胎児機能不全や子宮破裂、頸管裂傷、弛緩出血などを起こす恐れがある。そのため陣痛促進剤を使用する際は、分娩監視装置によって陣痛の強さや間隔、胎児の様子を注意深く観察していく必要がある。

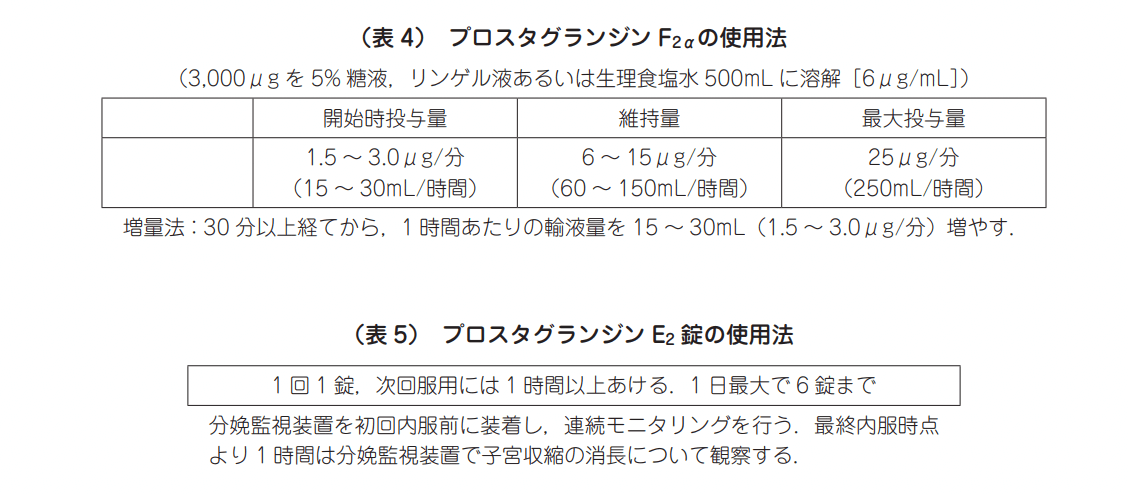

(※図引用:「産婦人科 診療ガイドライン ―産科編 2020」日本産科婦人科学会より)

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)は妊娠39週0日、胎児機能不全のため緊急帝王切開を受け、男児(Bちゃん)を出産した。羊水混濁は認めなかった。児は生後20秒で手術台から蘇生台に到着したが全身にチアノーゼを認め、啼泣はなく、筋緊張の低下が認められた。

45 蘇生の初期処置で必要なのはどれか。2つ選べ。

1.胸骨圧迫

2.酸素投与

3.皮膚乾燥

4.口腔内吸引

5.経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニター装着

解答3・4

解説

・Aさん(38歳、初産婦)

・妊娠39週0日:胎児機能不全のため緊急帝王切開。

・男児(Bちゃん)を出産した。

・羊水混濁は認めなかった。

・児は生後20秒で手術台から蘇生台に到着した。

・全身にチアノーゼを認め、啼泣はなく、筋緊張の低下が認められた。

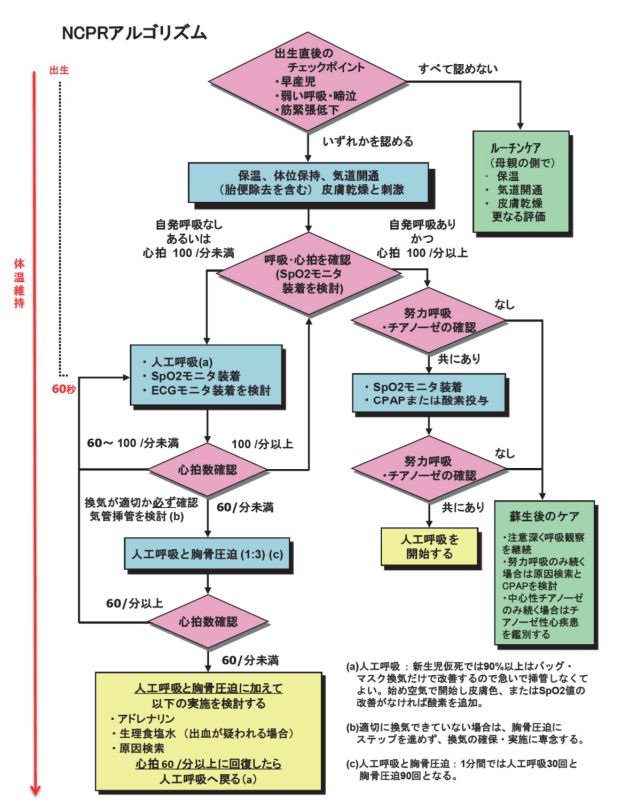

→新生児の蘇生(NCPR)のチャートにのっとり考えていこう。

(※図引用:「JRC蘇生ガイドライン2015オンライン版‐第4章 新生児の蘇生(NCPR)」一般社団法人 日本蘇生協議会より)

1.× 胸骨圧迫は、「あえぎ呼吸(無呼吸:自発呼吸なし)あるいは、心拍数:60回/分未満」の場合に実施される。

2.× 酸素投与より優先されるものが他にある。酸素投与は、「自発呼吸があり、かつ心拍数が100/分以上の場合は、努力呼吸と中心性チアノーゼの有無を評価する。どちらか一方でも認める場合は、パルスオキシメーターを装着したうえで、フリーブローの酸素投与か持続的気道陽圧<CPAP>を開始する。

3.〇 正しい。皮膚乾燥は、蘇生の初期処置で必要である。皮膚の羊水を乾いたタオルで拭き取る。なぜなら、保温や皮膚乾燥を促すため。「NCPRアルゴリズム(下参照)」において、出生直後のチェックポイントは、①早産児、②弱い呼吸・啼泣、③筋緊張低下の3項目である。すべて認めない場合は、ルーチンケア(母親のそばで)①保温、②気道開通、③皮膚乾燥を実施し、さらなる評価を行う必要がある。

4.〇 正しい。口腔内吸引は、蘇生の初期処置で必要である。なぜなら、Bちゃんは「啼泣はなく、筋緊張の低下」が認められていることから、気道に分泌物(羊水など)が貯留しており、呼吸の妨げになっている可能性を示唆されるため。口腔内の分泌物を吸引することで、気道を確保し、呼吸を楽にすることができる。したがって、気道開通につながる。

5.× 経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニター装着より優先されるものが他にある。まずは、気道確保、呼吸の確立、体温維持といった基本的な処置を迅速に行うことが優先される。保温、体位保持、気道開通、皮膚乾燥と刺激の後、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉モニター装着を実施する(上図参照)。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ