この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

21 公的年金制度について正しいのはどれか。

1.20歳以上の学生は国民年金に任意加入である。

2.20歳未満の傷病による障害者にも障害基礎年金が支給される。

3.国民年金から支給される年金給付の1つは老齢厚生年金である。

4.被用者に扶養される配偶者は国民年金の第2号被保険者である。

解答2

解説

公的年金制度とは、高齢者世帯の生活を支えるための社会保障で20歳以上の全国民が強制加入する制度である。現役世代が納めた保険料を、そのときの年金受給者への支払いに充てる方式(賦課方式)を採用している。公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、賃金や物価の水準の上昇に応じて年金の水準を改定する仕組みである。

1.× 20歳以上の学生は国民年金に、「任意」ではなく「強制(義務)」加入である。これは、国民年金法7条「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。①日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの」と記載されている(※引用:「国民年金法」e-GOV法令検索様HPより)。ただし、所得が一定額以下の学生である国民年金の第1号被保険者から申請があったときは、一定期間保険料の納付を免除することができる。これを学生納付特例制度という。

2.〇 正しい。20歳未満の傷病による障害者にも障害基礎年金が支給される。なぜなら、国民年金制度には「20歳前傷病による障害基礎年金」という仕組みがあるため。

・障害年金とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷によって、所定の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称である。

3.× 国民年金から支給される年金給付の1つは、「老齢厚生年金」ではなく老齢基礎年金である。なぜなら、日本の公的年金制度は基本的に2階建て構造になっており、1階部分にあたる国民年金から支給される老齢給付は「老齢基礎年金」であるため。

・老齢厚生年金とは、厚生年金からの年金給付のひとつである。厚生年金保険に加入していた時の報酬額や、加入期間等に応じて年金額が計算され、原則、65歳から受け取ることができる。

4.× 被用者に扶養される配偶者は、国民年金の「第2号被保険者」ではなく、第3号被保険者である。 なぜなら、国民年金の被保険者は3種類に区分されており、会社員や公務員などの被用者(厚生年金加入者)は「第2号被保険者」でるため。したがって、第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満で一定の収入要件を満たす人)は「第3号被保険者」に分類される。

・ちなみに、第1号被保険者は、20歳以上60歳未満のもので、第2号、第3号被保険者に該当しないものである。例えば、自営業者、農業、学生などが該当する。

第三節 障害基礎年金(支給要件)

第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一 被保険者であること。

二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。

2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

(※引用:「国民年金法」e-GOV法令検索様HPより)

22 成年後見制度に関する説明で適切なのはどれか。

1.利用の申立ては社会福祉協議会である。

2.利用にあたり医師の鑑定書は市に提出する。

3.身寄りがない場合は都道府県知事が利用の申立てを行う。

4.判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人または補助人が選ばれる。

解答4

解説

成年後見制度とは、判断能力がないまたは不十分な者に対して、保護者を付すことにより契約などの法律行為を補助するものである。①法定後見制度と②任意後見制度とがある。

①法定後見制度:認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度である。本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型がある。

②任意後見制度:まだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みである。

1.× 利用の申立ては、「社会福祉協議会」ではなく家庭裁判所である。 家族が認知症の親のために成年後見制度を利用したいと考えた場合、必要な書類を揃えて家庭裁判所に申し立ての手続きを行う。

・社会福祉協議会とは、地域の実情に応じた住民の福祉の増進を目的とする民間の自主的団体である。高齢者を対象にすることが多い。主な活動として、ボランティア団体の支援やボランティア活動に関する相談、情報提供だけでなく、全国の福祉関係者や福祉施設等事業者の連絡・調整や、社会福祉のさまざまな制度改善に向けた取り組みなども行っている。

2.× 利用にあたり医師の鑑定書は、「市」ではなく家庭裁判所に提出する。なぜなら、成年後見制度の利用の要否や、どの類型(後見・保佐・補助)が適切かを判断するため。必要な医師の診断書や鑑定書は、審判を行う家庭裁判所に提出する必要がある。

3.× 身寄りがない場合は、「都道府県知事」ではなく市町村長が利用の申立てを行う。一般的に、利用の申立てはほかにも、本人や親族、公証人などが行える。これは、老人福祉法32条「(審判の請求)市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。」と記載されている(※引用:「老人福祉法」e-GOV法令検索様HPより)

4.〇 正しい。判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人または補助人が選ばれる。なぜなら、成年後見制度の法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの類型が設けられており、それぞれの類型に対応する支援者として成年後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所によって選任されるため。これにより、本人の状態に合わせた適切な支援が可能となる。

①成年後見人:【開始要件】事理弁識能力を欠く状況にあること(判断能力が全くない場合)、【代理権】あり、【同意権】代理権でカバー、【取消権】あり(日常生活に関する法律行為を除く)、【資格制限】あり

②保佐人:【開始要件】事理弁識能力が著しく不十分なこと(判断能力が部分的に残っている場合)、【代理権】原則なし(審判によって付与)、【同意権】一部あり、【取消権】一部あり、【資格制限】あり

③補助人:【開始要件】事理弁識能力(判断能力があるが一部支援が必要な場合)、【代理権】原則なし、【同意権】原則なし、【取消権】原則なし、【資格制限】あり

23 市の保健センターでは電話育児相談を行っており、必要に応じて地区担当保健師による家庭訪問につなげている。

電話育児相談の内容で、地区担当保健師に家庭訪問を依頼する優先度が高いのはどれか。

1.6か月の子どもの離乳食が進まない。

2.1歳0か月の子どもがまだひとり歩きをしない。

3.4か月の子どもの予防接種について教えてほしい。

4.2歳の子どもが言うことを聞かないので叩いてしまう。

5.育児の話ができる友達が欲しいが近所に子どもがいる家庭がない。

解答4

解説

市町村保健センターとは、健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設である。地域保健法に基づいて多くの市町村に設置されている。産前・産後の事業も行われている。

地域保健法とは、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。

1.× 6か月の子どもの離乳食が進まない場合でも、家庭訪問は行わないことが多い。なぜなら、6か月頃は離乳食を開始・試行錯誤する時期であり、「進まない」という悩みは一般的な相談内容であるため。多くの場合、緊急性は低く、電話でのアドバイスや情報提供(例:地域の離乳食教室の案内など)で対応可能である。

・離乳食とは、母乳(ミルク)以外の食品からも栄養を取り入れ、幼児食へと移行する過程の食事のことをいう。

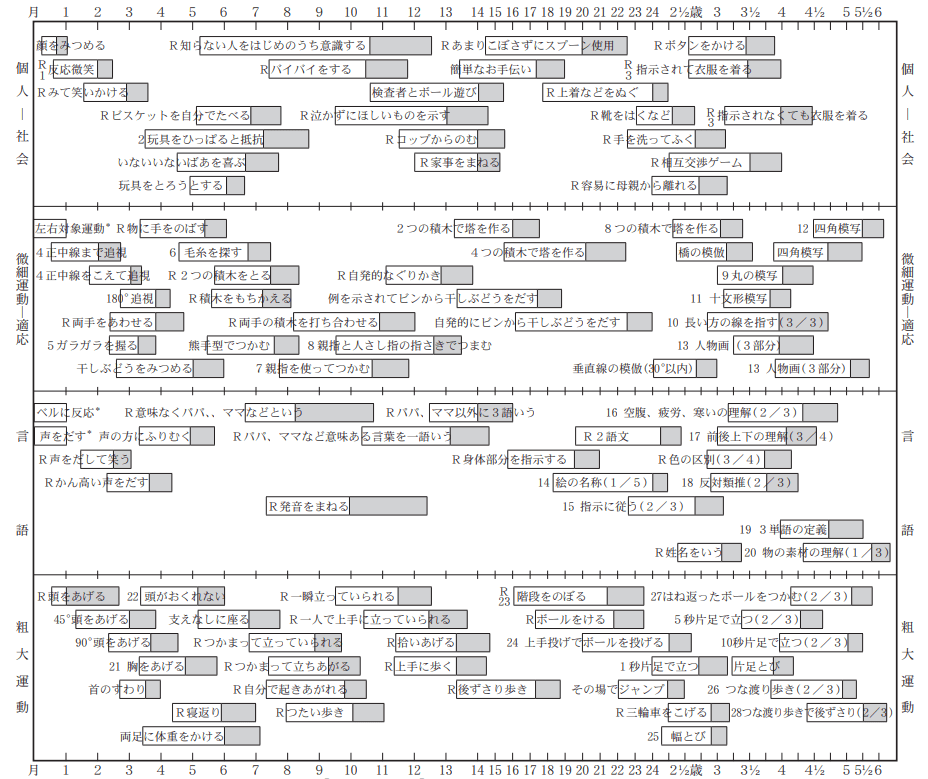

2.× 1歳0か月の子どもがまだひとり歩きをしない場合でも、家庭訪問は行わないことが多い。なぜなら、ひとり歩きが確立する時期は、1歳0か月でまだ歩かないことは珍しくなく、一般的には1歳6か月頃まで様子を見ることが多いため。

・1歳6か月健診では、①ひとり歩きができるか、②小さい物をつかめるか、③物の名前がわかるか、④指さしができるか、⑤名前を呼ばれると振り向くかなど言葉や音への反応を確認する。

3.× 4か月の子どもの予防接種について教えてほしい場合でも、家庭訪問は行わないことが多い。なぜなら、予防接種に関する情報は、スケジュール、種類、副反応、接種場所など、電話での説明や資料送付、ウェブサイト案内などで十分に提供できる内容であるため。

4.〇 正しい。2歳の子どもが言うことを聞かないので叩いてしまうという電話育児相談の内容の場合、地区担当保健師に家庭訪問を依頼する優先度が高い。なぜなら、「叩いてしまう」という具体的な訴えは、児童虐待(身体的虐待)のリスクが非常に高い状況を示唆しているため。子どもの安全確保と、育児に追い詰められている可能性のある親への緊急の支援が必要である。

5.× 育児の話ができる友達が欲しいが近所に子どもがいる家庭がない場合の相談は、「市の保健センターの電話相談」ではなく「地域子育て支援拠点<地域子育て支援センター>の電話相談」のほうが望ましい。なぜなら、緊急性は低いと考えられるため。親同士の交流の場の情報提供(例:地域子育て支援センター、育児サークルなど)や、電話での傾聴、共感、他の相談窓口の紹介などで対応できる場合が多い。

・地域子育て支援センターとは、地域において子育て親子の交流を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的としている。

24 地域包括ケアシステムの構築におけるストラクチャー評価はどれか。

1.地域の健康課題は解決されている。

2.社会資源の総合的な調整がされている。

3.関係部署、機関との連携は図られている。

4.地域のニーズに応じたものになっている。

5.必要な事業化、施策化につながっている。

解答3

解説

地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すものである。この地域包括ケアシステムが効果的に機能するために、「4つの助(自助・互助・共助・公助)」の考え方が連携し、課題解決に向け取り組んでいく必要がある。この中で「互助」とは、家族・友人・活動仲間など、個人的な関係性を持つ人間同士が助けあい、それぞれが抱える生活課題をお互いが解決し合う力のことである。

1.4~5.× 地域の健康課題は解決されている/地域のニーズに応じたものになっている/必要な事業化、施策化につながっていることは、アウトカム評価である。なぜなら、これらは地域包括ケアシステムの構築や活動によってもたらされた最終的な「結果」や「成果」、つまりシステムの目的がどの程度達成されたかを評価するものであるため。

2.× 社会資源の総合的な調整がされていることは、プロセス評価である。なぜなら、地域包括ケアシステムが、実際にどのように機能しているか、どのような「活動」や「過程」が行われているかを評価するものであるため。「調整」という行為そのものや、その実施状況を評価している。

3.〇 正しい。関係部署、機関との連携は図られていることは、ストラクチャー評価である。なぜなら、これは地域包括ケアシステムを効果的に機能させる目的の基盤となる「体制」や「仕組み」(構造)が整備されているかを評価するものであるため。「連携が図られている」状態とは、連携のためのルール、会議体、情報共有ツールなどの「構造」が存在し、機能する準備ができていることを意味する。

①ストラクチャー評価(企画評価):事業を実施するための仕組みや体制を評価するもの。

例:マンパワー、予算、会場の状況、関係機関との連携体制 等。

②プロセス評価(実施評価):事業の手順や実施過程、活動状況の妥当性を評価するもの。

例:事業参加者の募集方法、健康診査の従事者数・受診者数,事業の実施内容等。

③アウトプット評価:事業実施過程と参加状況などから直接生じた結果(数や量)を評価するもの。

④アウトカム評価(成果評価):事業の目的を達成したかどうかの最終的な成果を判断するもの。

例:参加者の6か月後のBMI値、糖尿病の治療継続者の割合、腹囲の減少率、参加者の運動回数 等。

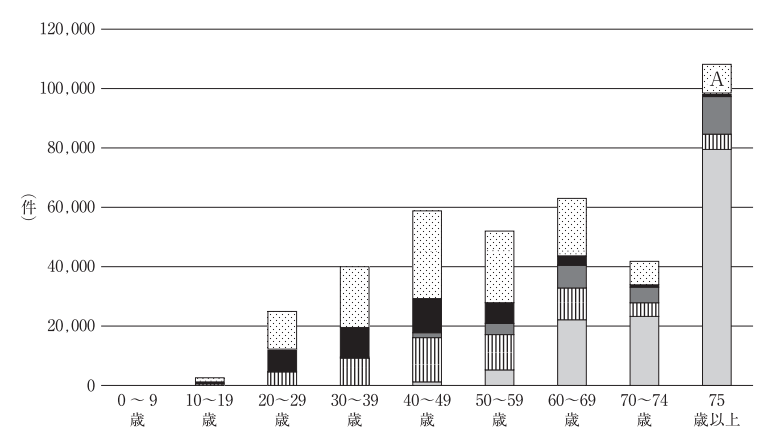

25 令和3年(2021年)の難病患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉による全国の特定医療費(指定難病)医療受給者証発行数の上位5疾病について、年齢別のグラフを示す。

Aが示す疾患はどれか。

1.潰瘍性大腸炎

2.後縦靭帯骨化症

3.Crohn〈クローン〉病

4.Parkinson〈パーキンソン〉病

5.全身性エリテマトーデス〈SLE〉

解答1

解説

1.〇 正しい。潰瘍性大腸炎は、グラフのAを示す疾患である。138079件で2番目に多い疾患である。

・潰瘍性大腸炎とは、主に大腸の粘膜を侵し、再燃と寛解を繰り返す慢性のびまん性炎症性腸疾患である。症状として、繰り返す粘血便・下痢・腹痛・発熱・体重減少などがみられる。したがって、潰瘍性大腸炎の食事は、易消化性で高エネルギー、高タンパク、低脂肪、低残渣食を基本とする。

2.× 後縦靭帯骨化症は、32406件で5番目に多い疾患である。

・後縦靱帯骨化症とは、椎体骨の後縁を上下に連結し、背骨の中を縦に走る後縦靭帯が骨になった結果、脊髄の入っている脊柱管が狭くなり、脊髄や脊髄から分枝する神経根が押されて、感覚障害や運動障害等の神経症状を引き起こす病気である。症状が進行すると、頚髄損傷のように、四肢の麻痺や、上下肢の腱反射異常、病的反射、膀胱直腸障害が出現するようになる。

3.× Crohn〈クローン〉病は、48320件で4番目に多い疾患である。

・クローン病とは、小腸や大腸などの粘膜に、慢性的な炎症を引き起こす病気のことで、クローン病は10~20歳代で発症するケースが多く、主に小腸や大腸に炎症が現れる。現在のところ、はっきりした発症原因はよく分かっていない。一般的な症状は腹痛と下痢である。しかし、口から肛門まで全ての消化器官に炎症を引き起こす可能性があるため、症状は人によって大きく異なる。栄養の消化吸収障害、炎症による消耗に伴う必要エネルギーの増加などが起こるため、食事・栄養管理は重要である。したがって、クローン病の食事療法は高カロリー・低脂肪食・低残渣食が基本とされている。

4.× Parkinson〈パーキンソン〉病は、140473件で1番多い疾患である。

・パーキンソン病とは、黒質のドパミン神経細胞の変性を主体とする進行性変成疾患である。4大症状として①安静時振戦、②筋強剛(筋固縮)、③無動・寡動、④姿勢反射障害を特徴とする。また、自律神経障害による便秘や起立性低血圧、排尿障害、レム睡眠行動障害などが起こる。レム睡眠行動障害とは、レム睡眠の時期に体が動き出してしまう睡眠障害の1つである。 睡眠時随伴症に分類される。

5.× 全身性エリテマトーデス〈SLE〉は、64304件で3番目に多い疾患である。

・全身性エリテマトーデスとは、皮膚・関節・神経・腎臓など多くの臓器症状を伴う自己免疫性疾患である。皮膚症状は顔面の蝶形紅斑、口腔潰瘍、手指の凍瘡様皮疹である。10~30歳代の女性に好発する多臓器に障害がみられる慢性炎症性疾患であり、寛解と再燃を繰り返す病態を持つ。遺伝的素因を背景にウイルス感染などが誘因となり、抗核抗体などの自己抗体産生をはじめとする免疫異常で起こると考えられている。本症の早期診断、早期治療が可能となった現在、本症の予後は著しく改善し、5年生存率は95%以上となった。主な治療法として、①非ステロイド系消炎鎮痛剤、②ステロイド剤などである。

(※データの引用「令和3年度衛生行政報告例」難病情報センター様HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ