この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

人口約3300人のA町にあるB地区は人口約200人で商店や飲食店が連なっている地域である。B地区は高齢化率50%で、独居高齢者世帯も多い。早朝、B地区で大規模火災が発生し、死者が1名、重傷者が2名出ている。

46 B地区の建物の半数が焼失し、小学校の体育館に避難所が設置された。火災発生の翌日、B地区の担当保健師は避難所を訪問した避難所には50人が避難していて、避難者のほとんどが独居で生活をしていた高齢者である。避難をしているCさん(80歳、男性、独居、介護認定なし)は、自分の荷物を置いている場所やトイレの位置が分からなくなることがあると保健師に話した。

Cさんに対するB地区の担当保健師の対応で最も適切なのはどれか。

1.要介護認定の申請を勧める。

2.認知症專門外来の受診に同行する。

3.福祉避難所に移動することを提案する。

4.認知機能について災害前後の変化を把握する。

解答4

解説

・B地区:建物の半数が焼失。

・小学校の体育館:避難所設置。

・火災発生の翌日:避難所50人が避難、避難者のほとんど独居高齢者。

・Cさん(80歳、男性、独居、介護認定なし):自分の荷物を置いている場所やトイレの位置が分からなくなる。

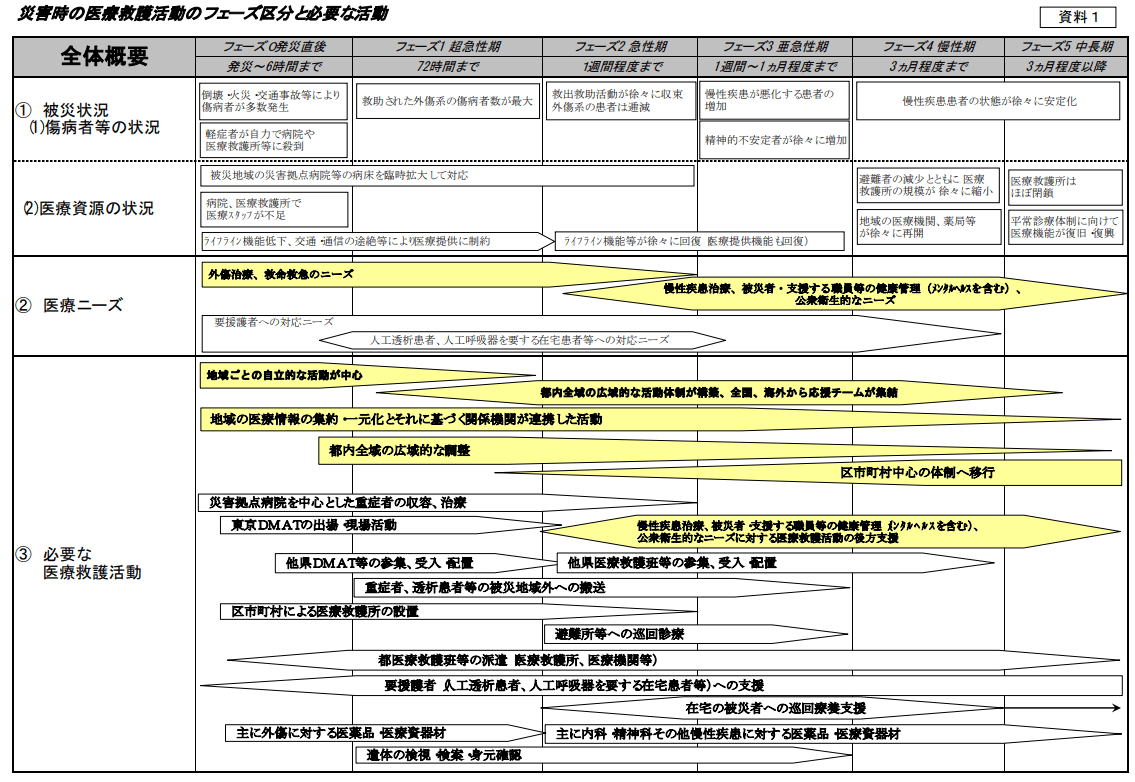

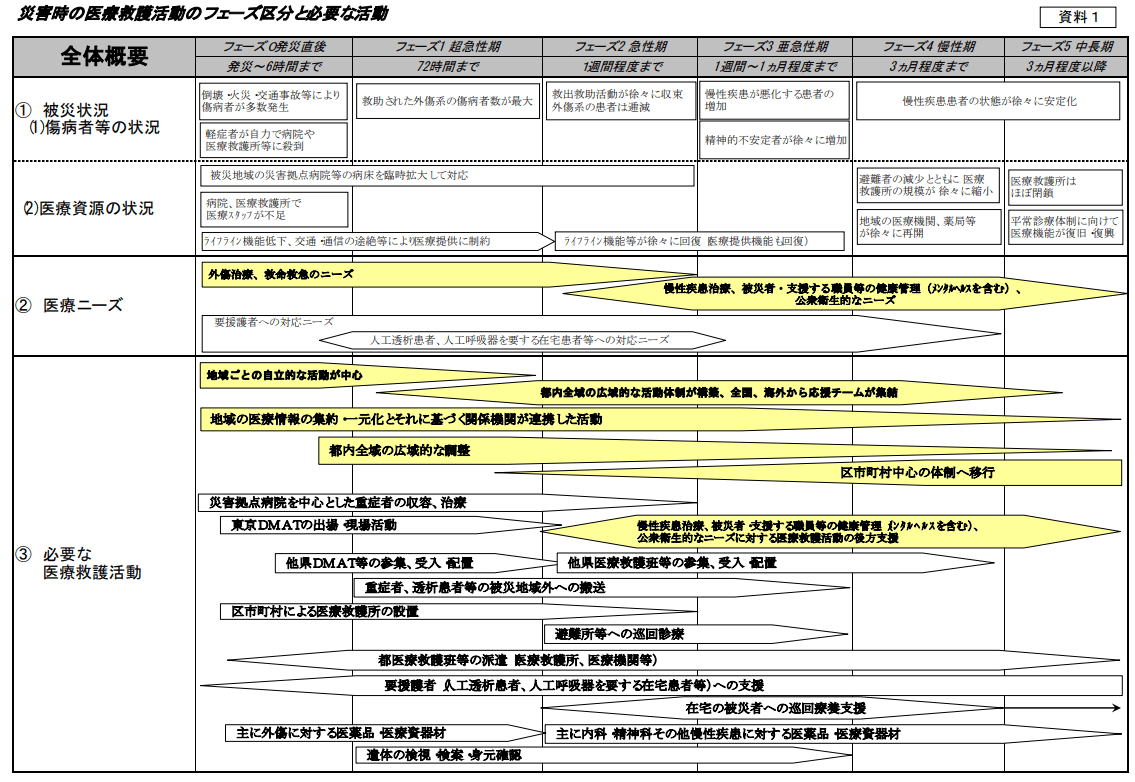

(※図引用:「災害時の医療救護活動のフェーズ区分と必要な活動」東京都保健医療局様HPより)

1.× 要介護認定の申請を勧める優先度は低い。なぜなら、要介護認定の申請から認定まで時間がかかるため。今は災害急性期であり、まずは安全確保と健康状態の把握が優先される。

2.× 認知症專門外来の受診に同行する優先度は低い。なぜなら、Cさんの症状の原因が災害による一時的な影響なのか、基礎疾患としての認知症なのか判断できないため。災害発生翌日という混乱した状況下で、専門外来への受診調整や同行を行うことは現実的ではない。

3.× 福祉避難所に移動することを提案する優先度は低い。なぜなら、Cさんの症状の原因が災害による一時的な影響なのか、基礎疾患としての認知症なのか判断できないため。福祉避難所は受け入れ人数に限りがあり、より支援の必要性が高い人(重度の要介護者、医療的ケアが必要な人など)が優先される。

・福祉避難所とは、避難所生活において、何らかの特別な配慮を必要とする要配慮者(具体的には、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など)のための施設である。老人福祉施設や養護学校などを利用するが、不足する場合は公的な宿泊施設などに福祉避難所として機能するための物資・器材、人材を整備し活用する。

4.〇 正しい。認知機能について災害前後の変化を把握する。なぜなら、避難所で見られる混乱が「災害による一時的ストレス反応」なのか「もともとの認知症の症状」なのかを区別する必要があるため。これにより支援内容や今後の医療介入の必要性が変わる。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

人口約3300人のA町にあるB地区は人口約200人で商店や飲食店が連なっている地域である。B地区は高齢化率50%で、独居高齢者世帯も多い。早朝、B地区で大規模火災が発生し、死者が1名、重傷者が2名出ている。

47 火災発生から10日が経った。避離所で不眠を訴える住民が増え、イライラしている様子も見受けられる。B地区の担当保健師は、今後の避難住民の心のケアを検討していくために、精神保健福祉センターの精神科医師に応援要請を行った。

B地区の担当保健師が精神保健福祉センターの精神科医師に依頼する内容で適切なのはどれか。

1.保健師の地区活動における心のケアの方針に関する助言

2.避難住民を対象としたストレスチェックの実施

3.医療保護入院ができる医療機関の整備

4.睡眠障害を訴えている避難住民の診察

解答1

解説

・火災発生:10日経った。

・避離所の住民:不眠を訴え、イライラしている。

・今後の避難住民:心のケアを検討していく。

・精神保健福祉センターの精神科医師に応援要請を行った。

→ほかの選択肢が消去できる理由をあげられるようにしよう。

(※図引用:「災害時の医療救護活動のフェーズ区分と必要な活動」東京都保健医療局様HPより)

1.〇 正しい。保健師の地区活動における心のケアの方針に関する助言が最も優先される。なぜなら、災害時の心のケアは、まず地域の保健師が住民に寄り添い、必要に応じて専門家と連携する形が基本であるため。「避難住民にどのように声をかけるか」「不眠が続く人への生活指導の仕方」などを精神科医がアドバイスすれば、保健師が避難住民に適切に対応できる。

2.× 避難住民を対象としたストレスチェックの実施する必要はない。なぜなら、 「ストレスチェック制度」は労働安全衛生法に基づき、事業所で労働者を対象に行うものであるため。災害時の避難所で行うものではない。また、災害直後の急性ストレス反応が出ている時期に、画一的なストレスチェックを行うことは、かえって被災者の負担になったり、不必要な不安を煽ったりする可能性がある。

3.× 医療保護入院ができる医療機関の整備する必要はない。なぜなら、これは市町村や都道府県の医療体制整備の役割であるため(精神科医師への個別依頼事項ではない)。

・医療保護入院は、患者本人の同意を必ずしも必要としない。精神保健指定医の診察:1人の診察。そのほか:家族等のうち、いずれかの者の同意。備考:入院後、退院後ともに10日以内に知事に届け出る。入院権限:精神科病院管理者である。

4.× 睡眠障害を訴えている避難住民の診察する優先度は低い。なぜなら、災害時の精神科医は「助言・支援」が役割であるため(精神科医師のリソースは限られている)。また、避離所の住民は、不眠やイライラしている状態で、あえて睡眠障害のみをピックアップする理由がない。

①根拠法令:精神保健福祉法(6条)

②目的:地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、自立と社会経済活動の促進のための援助等。

③設置基準:都道府県、指定都市

④配置職員:精神科医、精神保健福祉士(精神保健福祉相談員)、臨床心理技術者、保健師等

【業務内容】

①企画立案。

②保健所と精神保健関係諸機関に対する技術指導と技術援助。

③精神保健関係諸機関の職員に対する教育研修。

④精神保健に関する普及啓発。

⑤調査研究。

⑥精神保健福祉相談(複雑または困難なもの)

⑦協力組織の育成。

⑧精神医療審査会に関する事務。

⑨自立支援医療(精神通院医療)の支給認定、精神障害者保健福祉手帳の判定。

(参考:「精神保健福祉センターと保健所」厚生労働省HPより)

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

市の保健センターに勤務する新任期の保健師Aは、人事異動する中堅期の保健師Bの担当していたCさん(50歳、男性)を受け持つことになり、管理職の保健師が保健師Aのサポートを行うことになった。

Cさんは統合失調症をもつ単身者で生活保護を受給している。2年前に生活保護の担当者から被害妄想を訴えてくると相談があり、保健師Bが援助を開始していた。援助開始当初は、Cさんは精神科の外来通院を中断しており、Cさんの問題行動に対して近隣からたびたび苦情や対応要請の連絡が入った。保健師に対しても警戒心が強かったが、保健師Bの援助により通院の再開に至っていた。

48 保健師Bが異動前の限られた期間内で、Cさんの引き継ぎのために保健師Aと一緒に訪問する対象者として優先度が高いのはどれか。

1.Cさん

2.Cさんの担当地区の民生委員

3.Cさんの生活保護担当のケースワーカー

4.Cさんについて苦情の連絡をしてきた近隣住民

解答1

解説

・新任期の保健師A(市の保健センター勤務)。

・人事異動する中堅期の保健師Bの担当していたCさん(50歳、男性)を受け持つ。

・管理職の保健師が保健師Aのサポートを行う。

・Cさん(統合失調症、単身者、生活保護受給)

・2年前:生活保護の担当者から被害妄想を訴えてくる。

・保健師Bが援助を開始していた。

・援助開始当初:精神科の外来通院を中断、Cさんの問題行動に対して近隣からたびたび苦情や対応要請あり。

・保健師に対しても警戒心が強かったが、保健師Bの援助により通院の再開に至っていた。

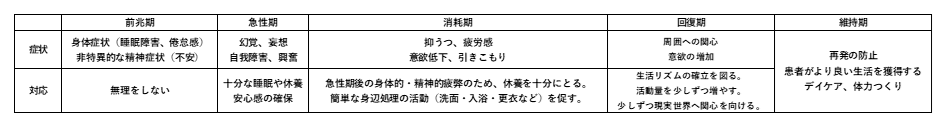

→統合失調症とは、幻覚・妄想・まとまりのない発語および行動・感情の平板化・認知障害ならびに職業的および社会的機能障害を特徴とする。原因は不明であるが、遺伝的および環境的要因を示唆する強固なエビデンスがある。好発年齢は、青年期に始まる。治療は薬物療法・認知療法・心理社会的リハビリテーションを行う。早期発見および早期治療が長期的機能の改善につながる。統合失調症患者の約80%は、生涯のある時点で、1回以上うつ病のエピソードを経験する。統合失調症患者の約5~6%が自殺し,約20%で自殺企図がみられる。したがって、うつ症状にも配慮して、工程がはっきりしたものや安全で受け身的で非競争的なものであるリハビリを提供する必要がある。(※参考:「統合失調症」MSDマニュアル様HPより)

1.〇 正しい。Cさんが、Cさんの引き継ぎのために保健師Aと一緒に訪問する対象者として優先度が高い。なぜなら、Cさんと保健師Bの信頼関係がある程度できている状態であるため。今回のケースでは、Cさんは過去に保健師に対して警戒心が強く、信頼関係を築くのに時間を要した。新任保健師がBからAへスムーズに交代するためには、本人に「今後も支援が続く」という安心を与える必要がある。

2.× Cさんの担当地区の民生委員より優先度が高いものが他にある。なぜなら、設問文からCさんと民生委員の関係性について記載がされていないため。民生委員との関係調整は、後日でも電話や会議で行える。

・民生委員とは、日本独自の制度化されたボランティアである。地域社会の福祉の増進図っている。任期は3年で都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣に委嘱されたものである。市町村の各地区に配置され、①住民の生活状況の把握、②関係機関との連携、③援助を要するものヘの相談援助を主な役割とする。根拠法令は「民生委員法」で給与の支給はない。

3.× Cさんの生活保護担当のケースワーカーより優先度が高いものが他にある。なぜなら、設問文からCさんとケースワーカーの関係性について記載がされていないため。ケースワーカーとの関係調整は、後日でも電話や会議で行える。

・ケースワーカーとは、生活に困っている人や病気・障害のある人を支える相談員である。たとえば生活費が足りないときに制度を紹介したり、介護や医療につなげたりする役割を持つ。困りごとを整理し、必要な助けを一緒に考える伴走者のような存在である。

4.× Cさんについて苦情の連絡をしてきた近隣住民より優先度が高いものが他にある。なぜなら、あえてCさんよりも先に近隣住民に訪問するべき理由がないため。まずは本人の生活と治療継続を安定させることが先決である。

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

市の保健センターに勤務する新任期の保健師Aは、人事異動する中堅期の保健師Bの担当していたCさん(50歳、男性)を受け持つことになり、管理職の保健師が保健師Aのサポートを行うことになった。

Cさんは統合失調症をもつ単身者で生活保護を受給している。2年前に生活保護の担当者から被害妄想を訴えてくると相談があり、保健師Bが援助を開始していた。援助開始当初は、Cさんは精神科の外来通院を中断しており、Cさんの問題行動に対して近隣からたびたび苦情や対応要請の連絡が入った。保健師に対しても警戒心が強かったが、保健師Bの援助により通院の再開に至っていた。

49 保健師AはCさんの訪問を毎月継続し約1年が経過した。Cさんは外来通院を継続しており、近隣住民もCさんを見守ってくれている。管理職の保健師は保健師Aと面談し、これまでのCさんの援助について評価し、今後について尋ねた。保健師Aは「このまま継続していけるとよいと思っているが、具体的なアイデアはまだ考えられていない」と話した。管理職の保健師は、保健師AがCさんを多方面から捉えて、より良い支援を計画できるようになってほしいと考えた。

管理職の保健師が保健師Aに勧めることで最も適切なのはどれか。

1.Cさんとの会話のプロセスレコードを作成すること

2.保健師BにCさんへの対応について相談すること

3.事例検討会で他の保健師と意見交換をすること

4.通院先の精神科医からCさんの様子を聞くこと

解答3

解説

・Cさん(統合失調症、単身者、生活保護受給)

・保健師A:Cさんの訪問を毎月継続し約1年が経過。

・Cさん:外来通院継続、近隣住民も見守っている。

・保健師A「このまま継続していけるとよいと思っているが、具体的なアイデアはまだ考えられていない」と。

・管理職の保健師「保健師AがCさんを多方面から捉えて、より良い支援を計画できるようになってほしい」と。

→Cさんの経過は良好である。ほかの選択肢の消去できる理由もあげられるようにしよう。

1.× Cさんとの会話のプロセスレコードを作成することより優先度が高いものが他にある。なぜなら、保健師AとCさんの信頼関係・経過とも良好であり、プロセスレコードの作成が多方面からとらえることにつながる(管理職の保健師の期待)とは考えにくいため。

・プロセスレコードとは、対象者との会話を逐語的に記録して分析する方法で、主に「面接技術の習得」や「自己理解」に役立つ。

2.× 保健師BにCさんへの対応について相談することより優先度が高いものが他にある。なぜなら、保健師Aが担当してから既に1年が経過しており、Cさんの状況も変化しているため。また、多方面な視点を獲得するためにも、保健師Bだけではなく様々な人から意見交換する方が望ましい。

3.〇 正しい。事例検討会で他の保健師と意見交換をすることが最も優先される。なぜなら、保健師A(具体的なアイデア)と管理職(多方面な視点)の保健師の両者の思いを遂行できるため。統合失調症の支援は、医療・生活・地域・福祉の各側面から捉える必要があり、一人の保健師の視点には限界がある。事例検討会は「多角的な視点を学び、今後の支援計画に活かす」教育的機会になる。

4.× 通院先の精神科医からCさんの様子を聞くことより優先度が高いものが他にある。なぜなら、Cさんは外来通院を継続しており、保健師Aは既に精神科医とある程度の情報共有は行っている可能性が高いと考えられるため。また、管理職が求めているのは、医学的な視点だけでなく、生活面や社会参加なども含めた「多方面」からの捉え方であり、精神科医からの情報だけでは視点が限定的になりやすい。

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

市の保健センターに勤務する新任期の保健師Aは、人事異動する中堅期の保健師Bの担当していたCさん(50歳、男性)を受け持つことになり、管理職の保健師が保健師Aのサポートを行うことになった。

Cさんは統合失調症をもつ単身者で生活保護を受給している。2年前に生活保護の担当者から被害妄想を訴えてくると相談があり、保健師Bが援助を開始していた。援助開始当初は、Cさんは精神科の外来通院を中断しており、Cさんの問題行動に対して近隣からたびたび苦情や対応要請の連絡が入った。保健師に対しても警戒心が強かったが、保健師Bの援助により通院の再開に至っていた。

50 Cさんは通院を継続しており、保健センターのデイケアにも通い続けている。デイケア担当者からCさんが就労を希望していることを聞き、保健師AはCさんの就労支援を行うことにした。

最初にCさんに提案する社会資源で適切なのはどれか。

1.就労移行支援

2.ハローワーク

3.就労継続支援A型

4.就労継続支援B型

解答4

解説

・Cさん(統合失調症、単身者)

・2年前に生活保護。

・通院継続、保健センターのデイケアにも通い続けている。

・希望:就労

・保健師AはCさんの就労支援を行う。

→本症例は、統合失調症の維持期である。通院・デイケアへも通い続けてられていることから、就労へのステップアップできる。

1.× 就労移行支援は、「一般就労」が目標であるため負担が大きすぎると考えられる。

・就労移行支援とは、一般就労などを希望する就業が可能と思われる65歳未満の障害者に対して、知識・能力の向上、実習、職場探しなどを通じ、適性に合った職場への就労が見込まれる障害者を対象としたサービスである。事業所内での作業などを通じた訓練、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援などを実施する。就労移行支援の期限は2年(特例で3年)である。

2.× ハローワークは、一般求職活動が求められるため困難である。

・ハローワークとは、公共職業安定所とも呼ばれ、就職困難者の支援など地域の総合的雇用サービス機関である。主な業務として、①職業相談、②職業紹介、③求人確保、④事業主に対する助言・窓口業務、⑤就職後の障害者に対する助言・指導などがあげられる。公共職業安定所ともいわれる。本症例は、統合失調症を呈しており、2年前から生活保護であったことから、まずは就労訓練から練習が必要である。

3.× 就労継続支援A型は、雇用契約を結ぶため負担が大きいと考えられる(一定の労働能力や安定が必要)。

・就労継続支援A型とは、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者が対象である。期限の設定はない。

4.〇 正しい。就労継続支援B型が最も優先される。なぜなら、非雇用型で柔軟な支援が可能であるため。デイケアに通い、就労意欲が出てきたCさんにとって、無理なく働くことに慣れ、生活リズムを整え、就労経験を積むための最初のステップである。

・就労継続支援B型とは、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労も困難である者が対象である。期限の設定はない。

①就労移行支援事業:利用期間2年

【対象者】一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満の者)①企業等への就労を希望する者

【サービス内容】一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施。通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ。③利用者ごとに、標準期間(24ヶ月)内で利用期間を設定する。

②就労継続支援A型(雇用型):利用期限制限なし

【対象者】就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な障害者。(利用開始時、65歳未満の者)

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

【サービス内容】通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援。一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能。多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能。

③就労継続支援B型(非雇用型):利用制限なし

【対象者】就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者

① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者

② 就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(A型)の雇用に結びつかなかった者

③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(A型)

の利用が困難と判断された者

【サービス内容】

通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援。平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件とする。事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表。

(引用:「就労移行支援について」厚生労働省様HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ