この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み51~53の問いに答えよ。

人口約10万人のA市で慢性腎臓病の予防に関する施策の策定をすることになった。その基礎資料を作成するために、ある一時点での慢性腎臓病の有無と高血圧の有無の関連を検討することにした。

51 この研究デザインはどれか。

1.横断研究

2.介入研究

3.コホート研究

4.症例対照研究

5.生態学的研究

解答1

解説

・A市:人口約10万人

・慢性腎臓病の予防に関する施策の策定をする。

・ある一時点での慢性腎臓病の有無と高血圧の有無の関連を検討する。

→ある一時点での2つの関連性を求められる研究デザインを選択する。研究の種類には、研究者が調査対象集団に対して何らかの働きかけ(介入)を行うか否かで、介入を行う「介入研究」と、介入を行わない「観察研究」とに大きく分類される。介入研究には、「臨床試験・地域研究」などがある。一方、観察研究には、大きく「①記述疫学・②分析疫学」に大別され、①記述疫学には、横断研究・時系列研究などがある。②分析疫学には、生態学的研究・横断研究・症例対照研究・コホート研究などがある。

1.〇 正しい。横断研究が研究デザインである。なぜなら、今回の研究は「ある一時点」での慢性腎臓病の有無と高血圧の有無を同時に調べているため。

・横断研究とは、一時点での疾病の頻度と分布をありのままに記述し、疾病の発生要因の仮説を立てる方法である。

2.× 介入研究とは、「研究者が意図的に介入」して効果を比較する研究である。例えば新薬を投与して効果をみる臨床試験や、運動指導をして生活習慣病の変化をみるなど、介入の有無で比較するデザインである。

3.× コホート研究とは、「要因の有無で群分けし、将来の疾患発生を追跡する」研究である。分析疫学における手法の1つである。

4.× 症例対照研究とは、「疾患の有無で分け、過去の曝露歴を比較する研究」である。疾患群(症例)と非疾患群(対照)を設定し、過去に曝露があったかどうかを比較してオッズ比を算出する。

5.× 生態学的研究とは、「集団単位(地域で比較)」での要因と疾患の関連を調べる研究である。例えば「都道府県別の食塩摂取量と脳卒中死亡率の関連」など、集団データを比較する方法である。

次の文を読み51~53の問いに答えよ。

人口約10万人のA市で慢性腎臓病の予防に関する施策の策定をすることになった。その基礎資料を作成するために、ある一時点での慢性腎臓病の有無と高血圧の有無の関連を検討することにした。

52 調査を実施する際に、市民全員を対象とすることは困難であると考えた。そのため、調査者の主観が介入しない方法で対象者を選ぶことにした。

適切な方法はどれか。

1.層化

2.標準化

3.マッチング

4.無作為抽出

5.無作為化(割付)

解答4

解説

・調査の対象:市民全員は困難である。

・調査者の主観が介入しない方法で対象者を選ぶ。

→調査者の主観が介入しない方法を選択する。

1.× 層化とは、解析のバイアス(偏りや偏見)を減らす目的で、母集団を年齢や性別などの層に分ける方法である。

2.× 標準化とは、層化と同様、解析の段階で交絡因子の影響を制御する手法である。2つ以上の集団において性別などの主な交絡因子の影響を調整し、観察される事象の発生頻度を計算する。

3.× マッチングとは、解析のバイアス(偏りや偏見)を減らす目的で、年齢・性別などを一致させて症例群と対照群を比較」する方法である。

4.〇 正しい。無作為抽出が調査者の主観が介入しない方法である。

・無作為抽出とは、母集団からランダムに標本を選ぶ方法で、調査者の主観や偏りを排除できる。

5.× 無作為化(割付)とは、被験者を介入群と対照群にランダムに割り付け、群間の背景因子を揃える手法である。標本抽出そのものではない。

次の文を読み51~53の問いに答えよ。

人口約10万人のA市で慢性腎臓病の予防に関する施策の策定をすることになった。その基礎資料を作成するために、ある一時点での慢性腎臓病の有無と高血圧の有無の関連を検討することにした。

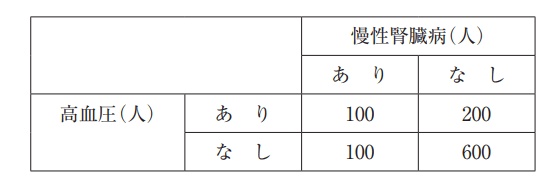

53 対象者1000人を選び出し、高血圧の有無と慢性腎臓病の有無を調査した結果を以下に示す。

高血圧「あり」の高血圧「なし」に対する慢性腎臓病「あり」のオッズ比を求めよ。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②

①:0~9

②:0~9

解答30

解説

オッズ:ある事象が起こる確率を起こらない確率で割ったもの。

オッズ比:集団Aのオッズと集団Bのオッズを比較したもの。オッズ比は、症例対照研究の結果から求められ、疾病発生の相対的危険度の数値となる。オッズ比が1のとき、両集団には差がないということになり、1から離れると何らかの差異が存在することになる。

①症例群:高血圧ありの人で、慢性腎臓病が多い/少ないのオッズ

= 100/200

②対照群:高血圧なしの人で、慢性腎臓病が多い/少ない人のオッズ

= 100/600

オッズ比 = ①【高血圧ありの人で、慢性腎臓病が多い/少ないのオッズ】÷ ②【高血圧なしの人で、慢性腎臓病が多い/少ないのオッズ】

= 【100/200】÷【100/600】

=3.0

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

住民から「最近、近所に引っ越してきた家族の3歳ぐらいの男の子が、毎日、昼ころから暗くなるまで1人で走り回っている。子どもを叱責する声と子どもの泣き声が何度も家の中から聞こえて気になる」と市の保健福祉センターに通告があった。

54 この通告について規定している法津はどれか。

1.母子保健法

2.児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉

3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

4.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保譲等に関する法律〈DV防止法〉

解答2

解説

・住民「最近、近所に引っ越してきた家族の3歳ぐらいの男の子が、毎日、昼ころから暗くなるまで1人で走り回っている。子どもを叱責する声と子どもの泣き声が何度も家の中から聞こえて気になる」と。

・市の保健福祉センターに通告。

→今回、近所から児童虐待の疑いがある。まずは、子ども(被害者を含む)の状況を速やかに把握し、安全の確保が最優先となる。

1.× 母子保健法とは、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。

2.〇 正しい。児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉は、この通告について規定している法津である。

・児童虐待防止法6条には「(児童虐待に係る通告)児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」と記載されている(※引用:「児童虐待防止法」e-GOV法令検索様HPより)。

・『児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)』とは、児童虐待防止に関する施策を促進し、児童の権利・利益を擁護することを目的としている。児童に対する虐待の禁止、虐待に関する地方自治体の責務、児童の保護措置などが規定されている。

3.× 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉とは、①精神障害者の医療及び保護を行うこと、②障害者総合支援法とともに、精神障害者の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うこと、③精神疾患の発生の予防や、国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とした法律である。(参考:「精神保健福祉法について」厚生労働省HPより)

4.× 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保譲等に関する法律〈DV防止法〉とは、配偶者や事実婚、同棲相手などからの暴力の防止と被害者の保護を目的とした法律であるため。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)とは、今まで家庭内に潜在してきた女性への暴力について、女性の人権擁護と男女平等の実現を図るため、夫やパートナーからの暴力の防止、及び被害者の保護・支援を目的として作られた法律である。

【主な内容】

①配偶者からの暴力の定義

②国及び地方公共団体の責務

③配偶者暴力相談支援センター

④一時保護

⑤情報提供・通報

⑥警察官による被害の防止・警察本部長等の援助

⑦福祉事務所による自立支援

⑧各関係機関連携

⑨保護命令

(※参考:「DV防止法とは?」千葉県HPより)

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

住民から「最近、近所に引っ越してきた家族の3歳ぐらいの男の子が、毎日、昼ころから暗くなるまで1人で走り回っている。子どもを叱責する声と子どもの泣き声が何度も家の中から聞こえて気になる」と市の保健福祉センターに通告があった。

55 市の住民基本台帳から、家族は父親(24歳、会社員)、母親(20歳、無職)とAちゃん(3歳3か月、男児)の3人暮らしで、1か月前に転入していたことを把握した。

市の保健師の対応で優先度が高いのはどれか。

1.地域の育児サークルを紹介する。

2.居住地の児童委員に問い合わせる。

3.児童相談所の職員と家庭訪問をする。

4.市の3歳児健康診査の受診を勧奨する。

解答3

解説

・近所から児童虐待の疑いがある通告を受ける。

・3人暮らし:父親(24歳、会社員)、母親(20歳、無職)、Aちゃん(3歳3か月、男児)

・1か月前に転入。

→今回、近所から児童虐待の疑いがある。まずは、子ども(被害者を含む)の状況を速やかに把握し、安全の確保が最優先となる。

1.× 地域の育児サークルを紹介するより優先度が高いものが他にある。なぜなら、現在把握している情報は「虐待の疑い」であり、子どもの安全確保と事実確認が最優先であるため。

・子育てサークルとは、親同士が子育てに関する情報交換や相互協力を、また子どもにとっては友達作りなどを行うサークルのことである。他児の保護者と気持ちを共有したり情報交換できる場である。

2.× 居住地の児童委員に問い合わせるより優先度が高いものが他にある。なぜなら、児童虐待の疑いがあるものの、「虐待である」とはっきり判断できていないため。虐待だと判断できた場合は、児童虐待防止法6条に基づいた行動が必要である(※前の問題54参照)。

3.〇 正しい。児童相談所の職員と家庭訪問をする。なぜなら、家庭訪問することで、児童虐待の有無が判断できるため。

・児童相談所とは、「児童福祉法」に基づいて設置される行政機関であり、都道府県、指定都市で必置となっている。原則18歳未満の子供に関する相談や通告について、子供本人・家族・学校の先生・地域の方々など、だれでも受け付けている。

4.× 市の3歳児健康診査の受診を勧奨するより優先度が高いものが他にある。なぜなら、現在把握している情報は「虐待の疑い」であり、子どもの安全確保と事実確認が最優先であるため。

・3歳児健診の目的は、子どもの障害や疾病を早期に発見し、進行を未然に防止したり、適切な治療を開始したりすることである。

【保護者側のリスク要因】保護者側のリスク要因には、妊娠、出産、育児を通して発生するものと、保護者自身の性格や精神疾患等の身体的・精神的に不健康な状態から起因するものがある。リスク要因と考えられているものを挙げると、まず望まぬ妊娠や10代の妊娠であり、妊娠そのものを受容することが困難な場合である。また、望んだ妊娠であったとしても、妊娠中に早産等何らかの問題が発生したことで胎児の受容に影響が出たり、妊娠中又は出産後に長期入院により子どもへの愛着形成が十分行われない場合がある。また、保護者が妊娠、出産を通してマタニティブルーズや産後うつ病等精神的に不安定な状況に陥ったり、元来性格が攻撃的・衝動的であったり、医療につながっていない精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬物依存等がある場合や保護者自身が虐待を受けたことがある場合が考えられる。特に、保護者が未熟である場合は、育児に対する不安やストレスが蓄積しやすい。

【子ども側のリスク要因】子ども側のリスクとして考えられることは、乳児期の子ども、未熟児、障害児、何らかの育てにくさを持っている子ども等である。

(※引用:「 子ども虐待対応の手引き > 第2章 発生予防」厚生労働省様HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ