この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

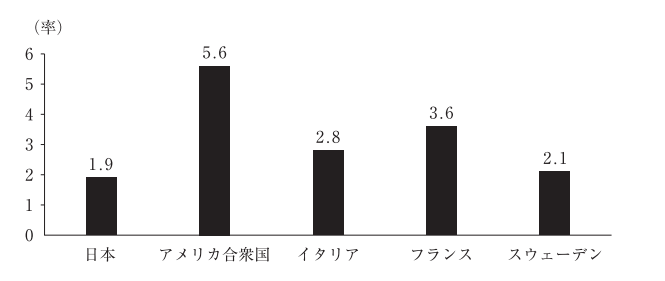

1 令和元年(2019年)における母子保健統計の各国のデータを比較したグラフを示す。

グラフが示すデータはどれか。

1.妊産婦死亡率(出生10万対)

2.新生児死亡率(出生千対)

3.乳児死亡率(出生千対)

4.合計特殊出生率

解答3

解説

(※引用:「令和元年(2019)人口動態統計月報年計(概数)の概況」厚生労働省様HPより)

1.× 妊産婦死亡率(出生10万対)とは、妊産婦10万人中の死亡数のことである。

2.× 新生児死亡率(出生千対)とは、「生後4週(28日)未満の死亡」をいう。

3.〇 正しい。乳児死亡率(出生千対)がグラフが示すデータである。乳児死亡率とは、生後1年未満に死亡した乳児の死亡率のことである。

4.× 合計特殊出生率とは、15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したものである。1人の女性が一生の間に生む平均子ども数を表したものである。

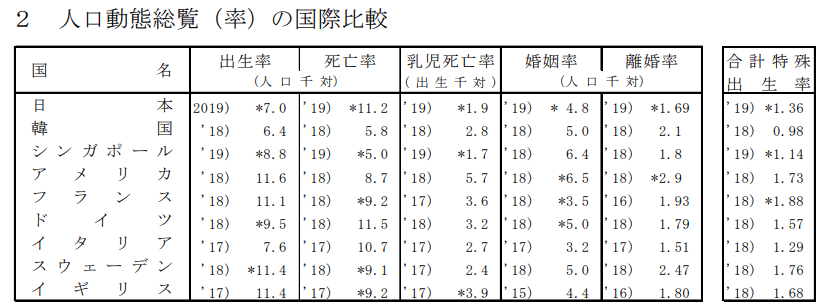

2 地域・職域連携推進協議会について正しいのはどれか。

1.三次予防事業を実施する。

2.事務局は産業医が担当する。

3.都道府県協議会を設置する。

4.労働安全衛生法を根拠とする。

解答3

解説

(※図引用:「地域・職域連携推進事業ガイドライン」厚生労働省様HPより)

地域・職域連携推進協議会とは、都道府県及び二次医療圏を単位として設置し、地域・職域連携推進事業の企画・実施・評価等において関係機関が合意形成する上で中核的な役割を果たす会議体である。

1.× 「三次予防」ではなく一次・二次予防事業を実施する。なぜなら、地域・職域連携推進協議会は、地域住民や労働者の健康増進を目指し、生活習慣病予防やメンタルヘルス対策など、疾病の発生を予防(一次予防)したり、早期発見・早期対応(二次予防)を促進することを目的としているため。三次予防は、すでに発症した疾病の重症化防止や社会復帰支援を指し、これは医療機関や専門機関が中心となって行われる領域である。

2.× 事務局は、「産業医」ではなく地域保健主管課が担当する。都道府県協議会は地域保健主管課が、2次医療圏協議会は保健所等が事務局を担う(※引用:「地域・職域連携推進事業ガイドライン」厚生労働省様HPより)。

・産業医とは、労働安全衛生法に基づき、事業所や労働者に対して労働衛生について勧告・指導・助言を行う医師のことである。業種を問わず常時使用する労働者が50人以上の事業場で、事業所が産業医を選任することが義務付けられている。原則として、少なくとも毎月1回職場巡視をしなければならない。職場巡視は、職場の作業環境や作業方法を確認し、安全衛生上の課題を見出だし改善することを目的としている。

3.〇 正しい。都道府県協議会を設置する。

【都道府県の役割】

都道府県は、都道府県健康増進計画において、管内市町村が実施する健康増進事業に対する支援を行うことを明記する。都道府県保健所は、市町村が地域特性等を踏まえて健康増進事業を円滑かつ効果的に実施できるよう、必要な助言、技術的支援、連絡調整及び健康指標その他の保健医療情報の収集及び提供を行い、必要に応じ健康増進事業についての評価を行うことが望ましい。都道府県は、保健・医療・福祉の連携を図るとともに、市町村による健康増進事業と医療保険者による保健事業との効果的な連携を図るために、地域・職域連携推進協議会を活性化していくことが望ましい。

4.× 「労働安全衛生法」ではなく健康増進法を根拠とする。

・健康増進法は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

・労働安全衛生法とは、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。事業者は安全衛生管理体制を整備することが義務づけられている。

疾病の進行段階に対応した予防方法を一次予防、二次予防、三次予防と呼ぶ。

一次予防:「生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等を予防すること」

二次予防:「健康診査等による早期発見・早期治療」

三次予防:「疾病が発症した後、必要な治療を受け、機能の維持・回復を図ること」

3 ソーシャルキャピタルで正しいのはどれか。

1.下部組織として地区組織活動がある。

2.健康の社会的決定要因の1つである。

3.健康増進法で活用することが示されている。

4.グリーン‚L.W.〈Green,L.W.〉らが開発した概念である。

解答2

解説

ソーシャルキャピタルとは、地域の健康課題解決のための資源のことである。ソーシャルキャピタルが醸成されることで高まる地域の力を考えることが重要である。人々の協調行動が活発化することにより社会の効率性を高めることができるという考え方のもとで、社会の信頼関係、規範、ネットワークといった社会組織の重要性を説く概念である。

1.× 下部組織として地区組織活動があるのは、「地域運営組織」に該当する。

・ソーシャルキャピタルとは、地域の健康課題解決のための資源のことである。人々の間の信頼、規範、ネットワークといった社会関係資本を指す概念である。

・地区組織活動とは、住民自らが組織的に地域の健康課題を解決していけるように、住民のもつ力を引き出し、支援する活動である。

2.〇 正しい。健康の社会的決定要因の1つである。

・健康の社会的決定要因とは、人々が生まれ、育ち、生活し、働き、年をとる環境と状況によって健康が決まるという考え方である。これには、経済的安定性、教育、住居、食料へのアクセス、社会・コミュニティの文脈などが含まれる。

3.× 健康増進法で活用することは「示されているものではない」。間接的には、地域の連携や住民の主体的な活動を促すことでソーシャルキャピタルが形成されることは期待されいるが、法律の条文で具体的に言及されているわけではない。

・健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

4.× グリーン‚L.W.〈Green,L.W.〉らが開発した概念であるのは、「プリシード・プロシードモデル」である。ちなみに、ソーシャルキャピタルは、主にアメリカの社会学者コールマンが唱えた。

・プリシード・プロシードモデルとは、グリーン(Green LW)とクルーター(Kreuter MW)によって開発されたヘルスプロモーション活動を展開するためのモデルの1つである。プリシード・プロシードモデルの目的は、人々の生活の質の向上であり、目的を達成するためには行動と環境をより良く変化させる必要がある。さまざまな健康行動理論を戦略的に配置し、保健活動を計画・実施・評価していく統合モデルである。住民のニーズを把握し、設定したテーマに関して地域全体を包括的に診断するプリシード(第1~4段階)部分と、診断に従って実施と評価を行うプロシード(第5~8段階)部分からなる(参考:「PRECEDE-PROCEEDモデル」広島山口ヘルスプロモーション様HPより)。

ヘルスプロモーション(健康教育)は、「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義される。①健康な公共政策づくり、②健康を支援する環境づくり、③地域活動の強化、④個人技術の開発、⑤ヘルスサービスの方向転換などが挙げられる。保健部門だけの責任にとどまらず、人々のライフスタイルや生活の質(QOL)にかかわるものであり、個人の能力だけでなく環境の整備も含まれる。オタワ憲章(1986年)で提唱され、日本では、健康日本21(2000年)で基本理念に取り入れられている。

①健康的な公共政策づくり:健康は、人々の暮らしを支えている公共政策(道や諸施設、衛生上欠かせない上下水道の整備など)によって保証されるため、公共政策そのものを健康的なものにする必要がある。

②健康を支援する環境づくり:環境(ハード・ソフト面)を整備することで、住民一人ひとり健康づくりを支援する。

③地域活動の強化:住民組織を活性化することで健康づくりを地域での住民活動を強化するような働きかけを行う。

④個人技術の開発:住民一人ひとり、そして専門家が、健康づくりに取り組むために必要な技術を身につけられるような働きかけや取り組みを行う。

⑤ヘルスサービスの方向転換:これまで疾病対策として実施されてきた事業(ヘルスサービス)を、より積極的に健康づくりの場としてとらえ見直しを行う。

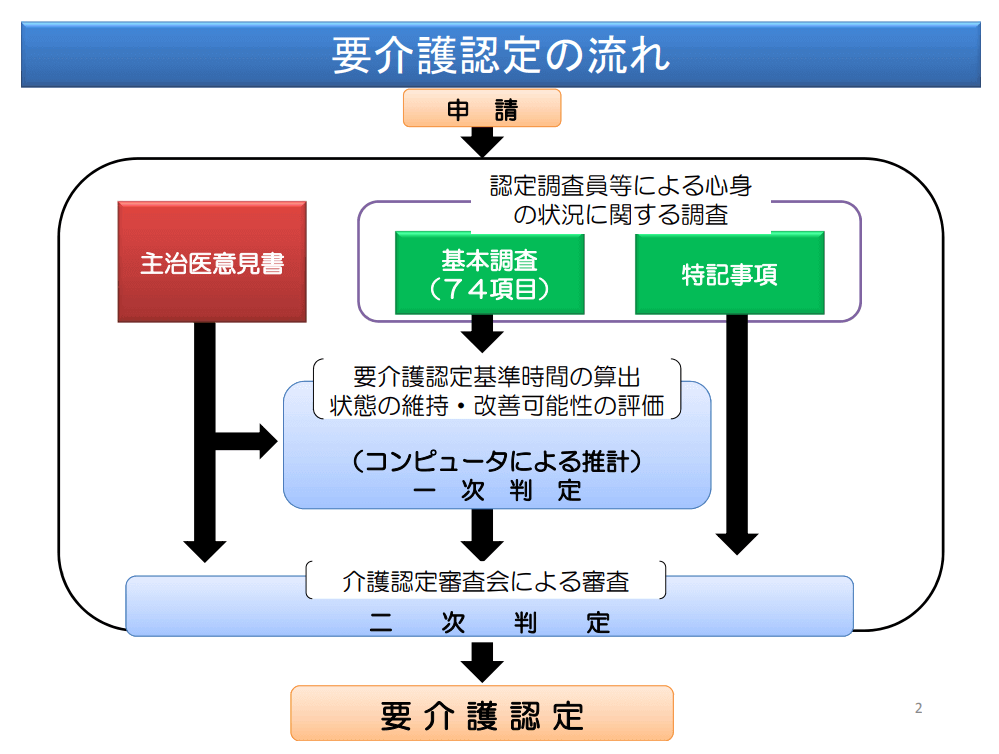

4 Aさん(86歳、女性、1人暮らし)は、運動機能の低下のため要支援2と認定された。

保健師が行うAさんのケアマネジメントで正しいのはどれか。

1.立案した計画は1年に1回評価する。

2.多職種によるチームで継続的に支援する。

3.インフォーマルなサービスは支援計画に含めない。

4.地域包括支援センターの保健師の独占業務である。

解答2

解説

・Aさん(86歳、女性、1人暮らし)

・運動機能の低下のため要支援2。

→ケアマネジメントとは、支援を必要な人やそのニーズと、それを満たすことができる社会資源とを結び付ける支援方法をいう。療養者のQOLを向上させるための多様なサービスを、個人個人に合わせてコーディネートすることで、介護保険は、利用者の意思・希望を尊重することが必要である。また、単にケアプランを立案し、サービスを提供するだけでなく、総合的・効率的・継続的に生活課題(ニーズ)の解決を図るという概念である。

1.× 立案した計画は、「1年」ではなく3か月に1回評価する(ケアマネジメントAの場合)。なぜなら、利用者の状況に応じてサービスの変更も行うことが可能な体制をとっておくため。

・利用者の状況が安定した場合、サービス担当者会議、モニタリングを一部省略可能であれば「ケアマネジメントB」を選択でき、半年に1回評価する。

2.〇 正しい。多職種によるチームで継続的に支援する。なぜなら、高齢者の生活課題は多岐にわたり、医療、介護、保健、福祉など、様々な専門職が連携することで、包括的かつ質の高い支援が可能になるため。保健師はケアマネジャーとして中心的な役割を担うが、それだけでなく、医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ヘルパーなど、多様な専門職がそれぞれの視点からAさんをサポートすることで、ニーズに合った継続的な支援が実現できる。

3.× インフォーマルなサービスも支援計画に「含める」。なぜなら、インフォーマルなサービス(地域の住民によるボランティア活動、近隣住民の助け合い、友人・家族からの支援など)の利用により、利用者のニーズにきめ細かく対応でき、生活の質を高めることができるため。また、フォーマルなサービスだけではカバーしきれない部分を補完する意味でも重要である。

①フォーマルサポート:公的な法制度に基づくサポートである。例えば、介護保険や医療保険などで給付されるサービスのことである。

②インフォーマルサポート:法制度に基づかないサポートである。例えば、家族、親族、友人、近隣の人、ボランティアなどによるケアのことである。

4.× 地域包括支援センターの保健師の独占業務「ではない」。なぜなら、地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、看護師などが配置されているが、基本的にだれでも作成可能である。そもそも、本人や家族も作成可能である。

・独占業務とは、特定の資格を持つ専門家のみが行うことが認められている業務のことである。

・地域包括支援センターとは、介護保険法に基づき各市町村によって設置されており、地域の高齢者の医療・福祉・介護・虐待など様々な事柄に関する相談窓口となっている。地域包括支援センターの人員基準は、「第1号被保険者(65歳以上の高齢者)3000人~6000人ごとに、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員(準ずる者を含む)を最低限それぞれ各1人」である。

(※画像引用:「要介護認定の仕組みと手順」厚生労働省HPより)

5 市町村保健師が行う地区活動で適切なのはどれか。

1.医療機関との連携を中心にして展開する。

2.住民登録の有無が対象選定の基準となる。

3.地区にある社会資源の範囲内で活動する。

4.活動の評価は質的データと量的データを用いて行う。

解答4

解説

市町村保健師とは、市町村に所属する保健師のことで、主に保健福祉事業、業務連絡・事務、コーディネートを行う。具体的には、病気の予防や重症化の予防、高齢者や障害者の生活環境の整備、地域住民全体の健康を推進、個人の健康に関する相談に対してアドバイスなどである。

1.× 「医療機関」ではなく「多岐にわたる機関や住民組織(福祉施設、教育機関、地域住民団体、企業、ボランティア団体など)」との連携を中心にして展開する。なぜなら、地区活動は、地域住民全体の健康の維持・増進を目指すものであり、その対象は医療機関を受診している人だけでなく、健康な人、あるいは医療機関にはまだつながっていない潜在的な課題を抱える人も含まれるため。

2.× 住民登録の有無が対象選定の基準「とならない」。住民登録の有無にかかわらず地区に居住する者を対象とする。なぜなら、保健師の地区活動は、当該市町村に居住する住民全体を対象とするため。住民登録の有無で対象を限定することは、漏れを生じさせ、真に必要な支援が届かない事態を招く可能性がある。

3.× 必ずしも、地区にある社会資源の範囲内で活動する「必要はない」。むしろ、地区にある社会資源の範囲内にとどまらず、社会資源の新規開発や活用促進も重要な役割である。なぜなら、地区にある社会資源の範囲内で活動する場合、住民の多様なニーズに応えきれない場合があるため。

4.〇 正しい。活動の評価は質的データと量的データを用いて行う。なぜなら、質的と量的データを用いることで、地区活動の効果を多角的に把握・評価ができるため。結果の原因を探るためにも、その背景や個別の状況を深く理解することで、より実態に即した評価が可能となる。

①量的データ

比例尺度:原点(0)からの等間隔盛付けができるもの。間隔尺度と違い、数値間の比にも意味がある。(例:年齢、身長、血圧)

間隔尺度:等間隔の目盛り付けができるもの。減点を持たず、0が絶対的な無を示さない。(例:気温、年号、知能指数)

②質的データ

順序尺度:順序付けができるもの。(例:成績、順位、MMT)

名義尺度:数値や名前を割り振ったものである。数値の順序、大きさに意味はない。(例:性別、血液型、学籍番号)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ