この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

11 CBRNE災害に含まれるのはどれか。

1.山火事

2.列車事故

3.生物テロリズム

4.トンネル崩落事故

解答3

解説

CBRNE災害とは、「Chemical(化学)」「Biological(生物)」「Radiological(放射性)」「Nuclear(核)」「Explosive(爆発物)」の頭文字で、特殊災害を指す。

1~2.4.× 山火事/列車事故/トンネル崩落事故は、CBRNE災害には含まれない。

3.〇 正しい。生物テロリズムは、CBRNE災害に含まれる。なぜなら、Biological(生物)に該当するため。生物テロリズムとは、細菌やウイルス、毒素などの生物剤を意図的に散布し、人々に病気を引き起こす行為である。

12 人口10万人のA市では、子育てに関する相談が5年間で3倍に増加した。そこで、子育て支援の課題を把握するため、乳幼児健康診査の受診者を対象に調査を実施することにした。

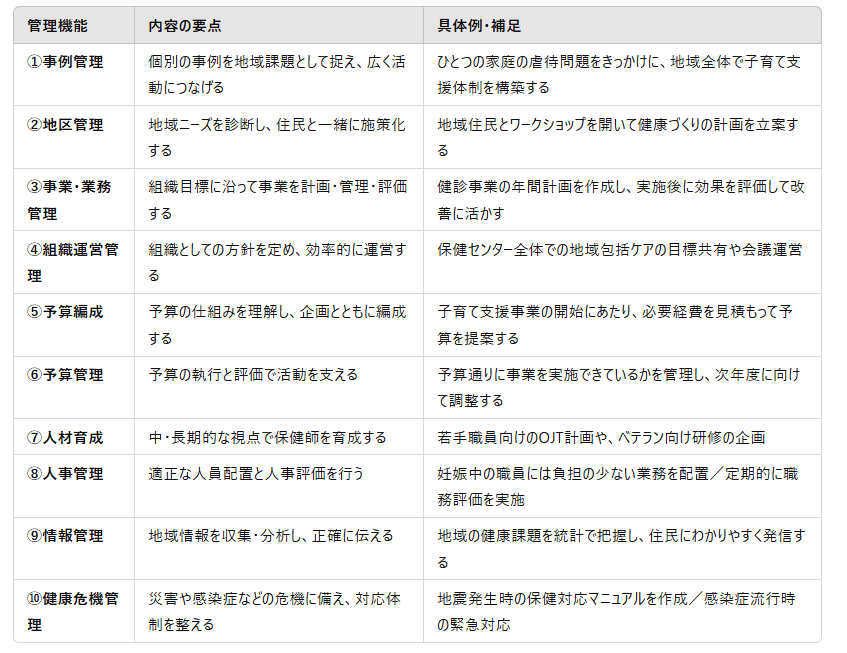

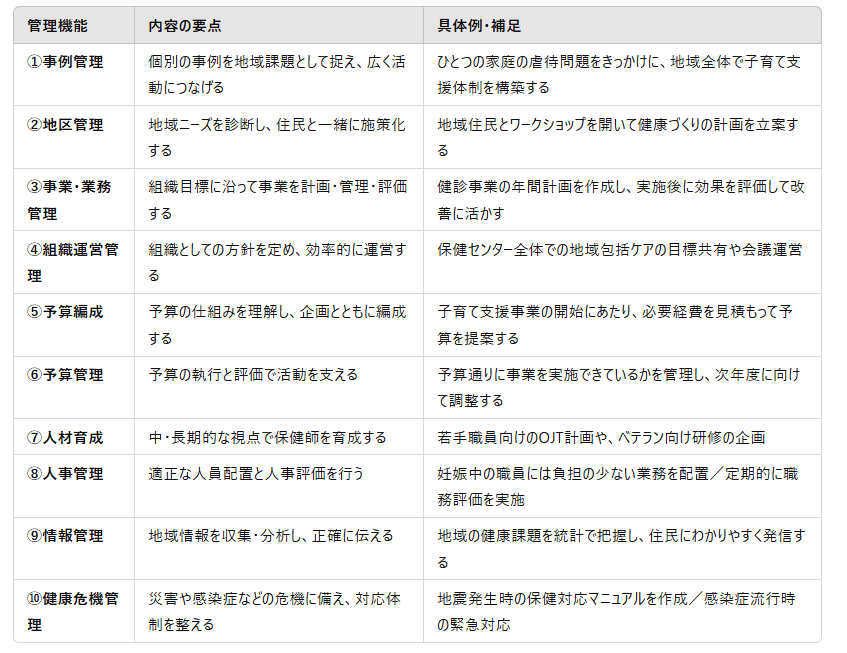

調査の分析を業務委託する際に求められる公衆衛生看護管理はどれか。

1.情報管理

2.人事管理

3.地区管理

4.健康危機管理

解答1

解説

・A市:子育てに関する相談が5年間で3倍に増加。

・目的:子育て支援の課題を把握する。

・対象:乳幼児健康診査の受診者。

・調査の分析を業務委託する。

1.〇 正しい。情報管理は、調査の分析を業務委託する際に求められる公衆衛生看護管理である。なぜなら、調査で得られるデータには、個人のプライバシーに関わる重要な情報(例:名前、住所、健康状態など)が含まれるため。業務を外部に委託する際には、これらの個人情報が漏洩しないように、委託先に対して厳格な情報管理体制を要求する必要がある。

2.× 人事管理とは、職員の採用、育成、配置、評価など、組織内の人材を適切に管理することである。

3.× 地区管理とは、地域(地区)の健康課題を把握し、住民への保健活動を計画・実施することである。

4.× 健康危機管理とは、新型感染症の流行や大規模災害など、住民の健康に重大な影響を及ぼす事態に備え、または発生した際に、迅速かつ的確に対応することである。

13 行政機関が保有する情報の開示で正しいのはどれか。

1.家庭訪問の記録は開示対象外である。

2.開示請求する権利を有するのは成人である。

3.特定の個人を識別できる情報は開示請求を拒否できる。

4.行政機関が保有する情報の開示は地方公務員法で定められている。

解答3

解説

行政機関情報公開法では、行政機関が作成・取得し、組織的に用いる文書はすべて開示の対象である。ただし、プライバシーに関わる部分は「不開示情報」として黒塗りなどで部分的に除かれる。

1.× 家庭訪問の記録も開示対象である。なぜなら、保健師の家庭訪問記録は、市役所の業務で作成される行政文書であるため。氏名・住所など個人情報はマスキング(黒塗り)される。

2.× 開示請求する権利を有するのは、「成人」と限られていない。つまいr、年齢制限はなく、誰でも開示請求できる。したがって、子どもが、自身の学校に関する文書の開示を求めることも可能である。

3.〇 正しい。特定の個人を識別できる情報は、開示請求を拒否できる。なぜなら、特定の個人を識別できる情報(個人情報)は「不開示情報」として扱われるため。これにより、個人の権利利益が不当に侵害されることを防いでいる。

4.× 行政機関が保有する情報の開示は、「地方公務員法」ではなく行政機関情報公開法で定められている(※上参照)。

・地方公務員法とは、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律である。職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされている。市町村保健師は、地方公務員である。

14 保健師が行う事例管理で正しいのはどれか。

1.体操教室を開催する。

2.保健推進員を育成する。

3.難病患者の個別支援計画を立案する。

4.新任保健師の職場内研修〈OJT〉を行う。

解答3

解説

1.× 体操教室を開催するのは、「事業・業務管理」に該当する。事例管理は、特定の個人を対象としている。

2.4.× 保健推進員を育成する。/新任保健師の職場内研修〈OJT〉を行う。

これは、「人材育成」に該当する。

3.〇 正しい。難病患者の個別支援計画を立案する。

これは、「事例管理」に該当する。

15 日本の令和2年度(2020年度)の社会保障給付費で正しいのはどれか。

1.財源は公費負担が最も多い。

2.部門別社会保障給付費は医療が最も多い。

3.児童・家族関係の給付費の割合が最も高い。

4.社会保障給付費の総額は130兆円を超えている。

解答4

解説

1.× 財源は、「公費負担」ではなく社会保険料が最も多い。財源構成は、「社会保険料」39.8%、「公費負担」31.9%、「資産収入」23.8%、「その他」4.5%である(※データ引用:「令和2(2020)年度 社会保障費用統計」)。

2.× 部門別社会保障給付費は、「医療」ではなく年金が最も多い。社会保障給付費を部門別にみると、「年金」が55兆6,336億円(42.1%)、「医療」が42兆7,193億円(32.3%)、そして「福祉その他」が33兆8,682億円(25.6%)である(※データ引用:「令和2(2020)年度 社会保障費用統計」)。

3.× 給付費の割合が最も高いのは、「児童・家族関係」ではなく高齢者関係給付費である。「高齢者関係給付費」が約7割、ちなみに、高齢者関係給付費は4%程度である(※データ引用:「児童・家族関係のしゃかい保障給付」)。

4.〇 正しい。社会保障給付費の総額は130兆円を超えている。「社会保障給付費」総額は132兆2,211億円で,対国内総生産比は2.45%ポイント上昇した(※データ引用:「令和2(2020)年度 社会保障費用統計」)。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ