この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

16 幼稚園A、Bで、全園児を対象に小児気管支喘息の有病率(有病割合)を調査したところ、Aは2%、Bは7%であった。また、5歳児クラスだけに限った場合でもA、Bの有病率(有病割合)はそれぞれ2%、7%であった。

仮説検定を用いた両幼稚園の有病率(有病割合)の検討で正しいのはどれか。

1.園児数が十分に多かったのでχ2〈カイ2乗〉検定を用いた。

2.帰無仮説は「幼稚園AとBの有病率(有病割合)に差がある」である。

3.園児数が十分に多かったのでMann-Whitney〈マン-ホイットニー〉のU検定を用いた。

4.全園児と5歳児クラスそれぞれのデータに同じ検定を実施した場合、同じp値になる。

解答1

解説

1.〇 正しい。園児数が十分に多かったのでχ2〈カイ2乗〉検定を用いた。なぜなら、この問題の場合、「幼稚園AかBか」というカテゴリと「喘息の有無(ある/なし)」というカテゴリの間に差があるかを比較しているため。有病率は割合データであり、それを比較する際にはχ2〈カイ2乗〉検定が適切である。

・χ2(カイ2乗)検定とは、2群の割合に統計学的な有意差があるかを検定する方法である。2つの変数のカテゴリー同士の観察された頻度に理論値との差(割合の差)があるかどうかを検定するものである。

2.× 帰無仮説は、「幼稚園AとBの有病率(有病割合)に差がある」ということではない。なぜなら、統計的仮説検定における帰無仮説は、「差がない」「効果がない」「関連がない」といった、否定したい仮説を設定するのが一般的であるため。したがって、本設問における帰無仮説は、「幼稚園AとBの有病率には統計的に有意な差がない」または「幼稚園AとBの有病率は同じである」となる。

・検定とは、統計学的手法を用いて、帰無仮説が正しいか、正しくないかを判断することである。

3.× 園児数が十分に「多くても」、Mann-Whitney〈マン-ホイットニー〉のU検定「を用いる必要はない」。なぜなら、本問題で扱っているのは「有病率」という割合(カテゴリカルデータ)の比較であり、順位データや連続データではないため。

・Mann-WhitneyのU検定(マン・ホイットニーのU検定)は、ノンパラメトリック検定であり、独立2群比較法である。2群をひとまとめにして順位をつけ、群別の順位の和を比較する検定である。2群間の比較で、正規性が確認されない場合に用いられる。

4.× 全園児と5歳児クラスそれぞれのデータに同じ検定を実施した場合、同じp値になる「とは限らない」。なぜなら、本場合、全園児と5歳児クラスは、どちらもAが2%で、Bが7%という「同じ割合の差」を示しているが、サンプルサイズが異なるため。つまり、全園児の方が5歳児クラスよりもサンプルサイズが大きい。一般的に、同じ割合の差であっても、サンプルサイズが大きくなればなるほど、その差が統計的に有意であると判断されやすくなり、p値は小さくなる傾向がある。

・p値とは、観測されたデータが帰無仮説のもとでどれくらい珍しいかを示す確率である。データのサンプルサイズ、観測された割合の差、およびデータのばらつきによって変化する。

17 精神保健福祉センターについて正しいのはどれか。

1.精神医療審査会の事務を行う。

2.地域保健法に規定されている。

3.令和5年(2023年)1月時点で全国に468か所設置されている。

4.令和3年度(2021年度)の相談実績は電話相談より来所相談の方が多い。

解答1

解説

1.〇 正しい。精神医療審査会の事務を行う。

【精神医療審査会の業務内容】

①企画立案。

②保健所と精神保健関係諸機関に対する技術指導と技術援助。

③精神保健関係諸機関の職員に対する教育研修。

④精神保健に関する普及啓発。

⑤調査研究。

⑥精神保健福祉相談(複雑または困難なもの)

⑦協力組織の育成。

⑧精神医療審査会に関する事務。

⑨自立支援医療(精神通院医療)の支給認定、精神障害者保健福祉手帳の判定。

(参考:「精神保健福祉センターと保健所」厚生労働省HPより)

・精神医療審査会とは、精神科病院に入院中の患者家族等から退院請求や処遇改善請求があったときに、入院の必要性や処遇の妥当性について審査を行う機関である。『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)』により、都道府県・指定都市に設置される。

2.× 「地域保健法」ではなく精神保健福祉法(6条)に規定されている。

・精神保健福祉法とは、①精神障害者の医療及び保護を行うこと、②障害者総合支援法とともに、精神障害者の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うこと、③精神疾患の発生の予防や、国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とした法律である。(参考:「精神保健福祉法について」厚生労働省HPより)

・地域保健法とは、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。

3.× 令和5年(2023年)1月時点で全国に「468か所」ではなく67か所設置されている。なぜなら、設置基準として、都道府県と指定都市が該当するため。都道府県数は47、指定都市数は20であり、合計で67か所(各都道府県に1か所、各指定都市に1か所)が設置されている。

4.× 逆である。令和3年度(2021年度)の相談実績は、「来所相談」より「電話相談」の方が多い。なぜなら、近年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、対面での来所相談よりも、手軽に利用できる電話相談の件数が大幅に増加したことが要因と考えられるため。電話による相談が全体の約7割を占めている。

18 世界保健機関〈WHO〉憲章第21条に基づく国際保健規則〈IHR〉の目的で正しいのはどれか。

1.疾病の国際的伝播を最大限に防止する。

2.国民の生命、身体及び財産を災害から保護する。

3.低中所得国に対して人的・物的・技術的資源を提供する。

4.国民の健康を守る役割を担う各国の保健大臣の連携を強化する。

解答1

解説

国際保健規則とは、感染症を含む国際的な公衆衛生上の緊急事態に対処するために定められた世界保健機関(WHO)の規則である。各国に対して緊急事態発生時の世界保健機関(WHO)への連絡・情報共有や緊急事態への対応などの体制整備を義務づけている。

1.〇 正しい。疾病の国際的伝播を最大限に防止する。世界保健機関(WHO)憲章第21条は、国際保健規則(IHR)に関する規定である。この規則は、国際的な公衆衛生上の脅威となりうる事象の国際的な伝播を最大限防止しつつ、国際交通への影響を最小限に抑えることを目的としている。具体的には、疾病の国際的な伝播を防止するための国際的な協力体制や、各国における情報共有、緊急事態への対応などが定められている。

2.× 国民の生命、身体及び財産を災害から保護する。

これは、災害対策基本法に関連する。災害対策基本法とは、国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とした法律である。

3.× 低中所得国に対して人的・物的・技術的資源を提供する。

これは、国際協力機構(JICA)に関連する。国際協力機構とは、開発途上地域に対する技術協力の実施、無償資金協力の実施の促進、開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務等を行い、これらの地域等の経済及び社会の発展または復興に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とする。

4.× 国民の健康を守る役割を担う各国の保健大臣の連携を強化する。

これは、世界保健機関(WHO)に関連する。世界保健機関とは、「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として設立された国連の専門機関である。

19 介護保険制度における国の役割はどれか。

1.介護認定審査会を設置する。

2.介護保険審査会を設置する。

3.介護保険の財源の12.5%を負担する。

4.区分支給限度基準額の上限額を定める。

解答4

解説

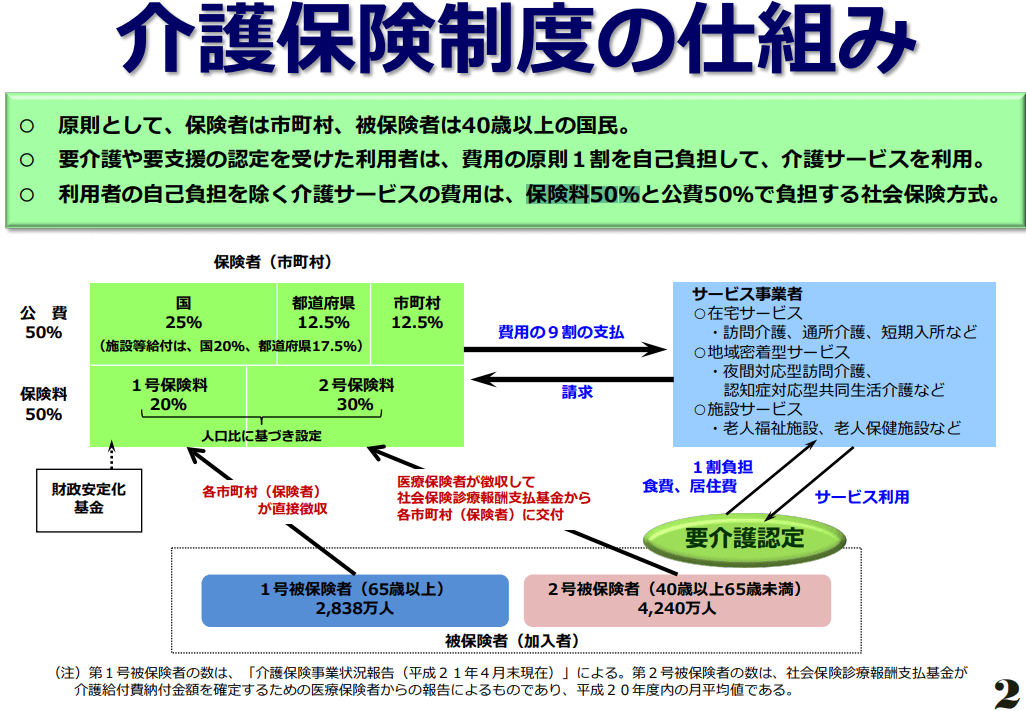

(※「給付と負担の在り方について」厚生労働省HPより)

1.× 介護認定審査会を設置するのは、「国」ではなく市町村(特別区を含む)である。

・介護認定審査会とは、市町村の附属機関として設置され、要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験者によって構成される合議体である。介護保険の給付を受けるために必要な要介護認定の手続きのうち、二次判定を行うものである。保健・医療・福祉の学識経験者で構成される。

2.× 介護保険審査会を設置するのは、「国」ではなく都道府県である。介護保険法第184条(介護保険審査会の設置)において規定されている(※引用:「介護保険法」e-GOV法令検索様HPより参考)。

・介護保険審査会とは、介護サービスの利用に関する不服申し立てを審査・判断する公的な機関である。処分に違法または不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると認めたときは、裁決により処分の全部又は一部を取り消し、区市町村が改めて処分をやり直すことになる。

3.× 国は、介護保険の財源の「12.5%」ではなく25%を負担する(※上図参照)。

4.〇 正しい。国(厚生労働大臣)は、区分支給限度基準額の上限額を定める。介護保険法第43条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)において規定されている(※引用:「介護保険法」e-GOV法令検索様HPより参考)。

・介護保険の区分支給限度基準額とは、要介護度ごとに定められた1か月あたりの介護サービス利用限度額である。この金額の範囲内なら原則1割負担で利用できるが、超えた分は全額自己負担になる。介護度が高いほど上限額も高く設定されている。

介護保険法とは、1997年12月に公布された法律で、40歳以上で介護が必要になった人の自立生活を支援するために、国民が負担する保険料や税金を財源として、日常生活の行為にかかるさまざまな介助やリハビリなどのサービスにかかる給付を行うことを目的にしている。加齢に伴って生じる心身の変化による疾病等により介護を要する状態となった者を対象として、その人々が有する能力に応じ、尊厳を保持したその人らしい自立した日常生活を営むことができることを目指している。

20 災害対策における福祉避難所の説明で適切なのはどれか。

1.都道府県知事が開設する。

2.所得に応じて利用費が発生する。

3.負傷者の救護活動が目的である。

4.福祉避難所の確保・運営ガイドラインが策定されている。

解答4

解説

避難所生活において、何らかの特別な配慮を必要とする要配慮者(具体的には、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など)のための施設である。老人福祉施設や養護学校などを利用するが、不足する場合は公的な宿泊施設などに福祉避難所として機能するための物資・器材、人材を整備し活用する。

1.× 「都道府県知事」ではなく市町村長が開設する。災害対策基本法の第49条の7(指定避難所の指定)に規定されている(※引用:「災害対策基本法」e-GOV法令検索様HPより)

2.× 所得に応じて、利用費が発生する「ことはない」。なぜなら、災害発生時における避難所(福祉避難所)は、災害対策基本法に基づき、被災者の生命と安全を保護する目的で、「公共の場」として提供されるため。福祉避難所もその一種であり、利用する被災者の経済状況や所得に関わらず、原則として無料で利用できる。

3.× 「負傷者の救護活動」ではなく要配慮者の一時滞在が目的である。負傷者の救護活動や治療は、主に医療機関や救護所、臨時の医療拠点などで行われる。

4.〇 正しい。福祉避難所の確保・運営ガイドラインが策定されている。これは内閣府が策定している。このガイドラインには、福祉避難所の位置づけ、開設・運営の手順、避難者の受け入れ基準、福祉専門職の配置、関係機関との連携、必要な物資など、具体的な事項が詳細に示されており、市町村が適切な福祉避難所を整備・運用するための指針となっている。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ