この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

16 食品に係る事項と法令との組合せで正しいのはどれか。

1.食中毒の届出:食品衛生法

2.栄養成分の表示:食品安全基本法

3.特別用途食品の表示:食育基本法

4.アレルゲンを含む食品であることの表示:環境基本法

解答1

解説

1.〇 正しい。食中毒の届出:食品衛生法

・食品衛生法の58条において、「食中毒患者を診断し、またはその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない」とされている。

・食品衛生法とは、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための日本の法律である。所管官庁は、厚生労働省と消費者庁である。食品と添加物などの基準、表示、検査などの原則を定めている。

2.× 栄養成分の表示は、「食品安全基本法」ではなく食品表示法(4条)である。この法律に基づき、栄養成分表示(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目)が原則として義務化されている。

・食品安全基本法とは、食生活を取り巻く環境変化に対応し、食品の安全性を確保することにより国民の健康を保護することを目的としている。

3.× 特別用途食品の表示は、「食育基本法」ではなく健康増進法である。

・健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

・特別用途食品とは、妊産婦用、乳幼児用、病者用、嚥下困難者用など特別な用途(医学・栄養学的な配慮が必要な対象者の発育や健康の保持・回復)に適することを明できる食品のことである。

・食育基本法とは、食育についての基本理念や食育の施策の基本、食育の実施が定められている法律である。

4.× アレルゲンを含む食品であることの表示は、「環境基本法」ではなく食品表示法である。

・食品表示法とは、食品に関する表示ルールを一元化した法律である。食品衛生法・JAS法・健康増進法の表示規定を統合し、消費者が安全で適切に商品を選べるよう、原材料や栄養成分、アレルゲンなどの表示を義務づけている。

・環境基本法とは、日本の環境政策の根幹を定める基本法である。国・地方公共団体・事業者・国民の責務、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築、国際的協調による地球環境保全の積極的推進、環境基本計画や環境基準の策定などを規定している。

17 病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。

1.保健所長

2.市区町村長

3.厚生労働大臣

4.都道府県知事

解答4

解説

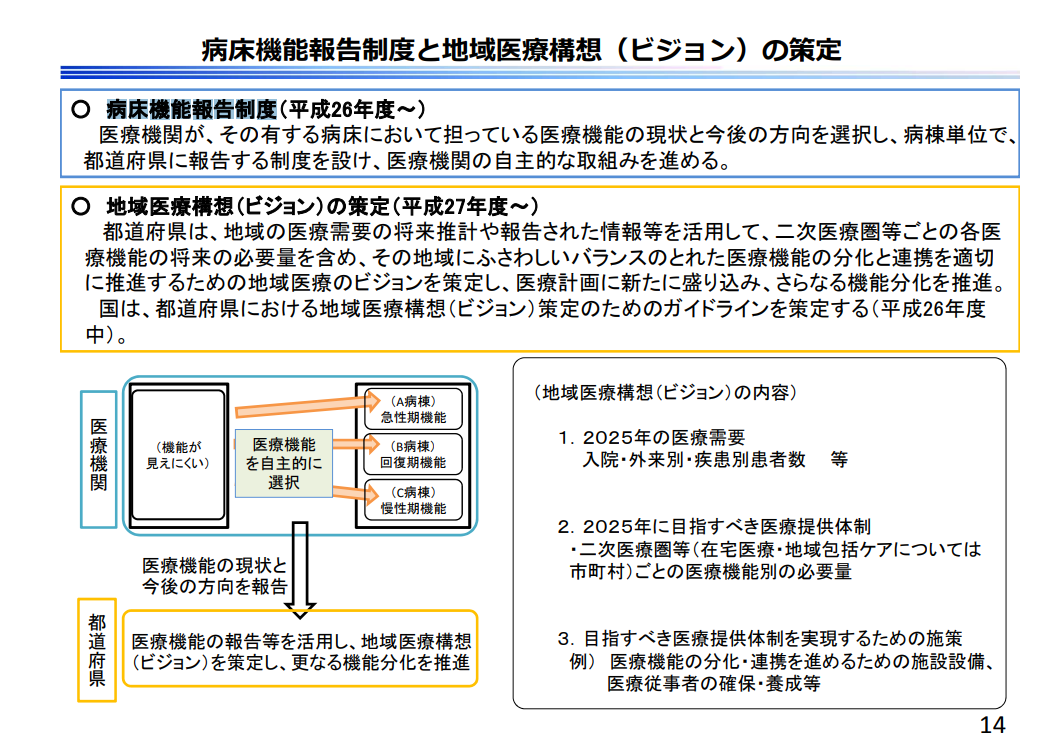

病床機能報告制度とは、「医療介護総合確保推進法」で規定され、病床(一般病床及び療養病床)を有する病院・診療所が、その病床において担っている現在の医療機能と今後の方向について、病棟単位で自ら選択し、毎年都道府県に報告する仕組みである。また医療機能に加えて、病棟の設備や人員配置、具体的な医療内容も報告することとされている。

1.× 保健所長は、病床機能報告制度の報告先ではない。

・保健所長とは、保健所内の組織管理を主な業務とし、医師たる職員であって、3年以上の公衆衛生の実務経験等を経た者を充てることが原則である。ただし、医師と同等以上の知識を持ち公衆衛生実務の経験が5年以上あり、国立保健医療科学院の養成訓練課程(原則1年)を終了した者であれば、医師でなくても保健所長になることを認められている。

2.× 市区町村長は、病床機能報告制度の報告先ではない。

・市区町村長とは、住民のより豊かな暮らしのために計画を立て、予算を組み、市区町村の法律である条例を制定するなどを行う。

3.× 厚生労働大臣は、病床機能報告制度の報告先ではない。

・厚生労働大臣とは、日本の厚生労働省の長および主任の大臣たる国務大臣である。厚生労働省は、「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指すために、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進する。

4.〇 正しい。都道府県知事は、病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先である。病床機能報告制度は、医療機関が自院の病床を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の4区分に分けて毎年報告する制度である(※参考:「令和3年度以降の病床機能報告の実施について」厚生労働省様HPより)。

(※画像引用:「医療介護総合確保推進法 (医療部分)の概要について」厚生労働省HPより)

『医療介護総合確保推進法』とは、平成26(2014)年に成立された地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保等を目的する法律である。持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を 構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。

(※参考:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(概要)」厚生労働省HPより)

18 19世紀のアメリカにおいて公衆衛生看護活動を始めた人物はどれか。

1.ジョン・スノウ〈Snow,J.〉

2.リリアン・ウォルド〈Wold,L.D.〉

3.ウイリアム・ラスボーン〈Rathbone,W.〉

4.チャールズ・ウィンスロー〈Winslow,C.E.A.〉

5.エドウィン・チャドウィック〈Chadwick,E.〉

解答2

解説

公衆衛生看護活動とは、地域社会の人々の健康を守るために、看護師が家庭や学校、地域に出向き、病気の予防や健康教育、生活支援などを行う活動のことである。病気になった人を治療するだけでなく、病気にならないように環境改善や啓発活動を行う点が特徴である。

1.× ジョン・スノウ〈Snow,J.〉は、19世紀のイギリスの医師で、「近代疫学の父」と呼ばれる人物である。コレラの感染経路が汚染された水であることを科学的に証明した。

2.〇 正しい。リリアン・ウォルド〈Wold,L.D.〉は、19世紀のアメリカにおいて公衆衛生看護活動を始めた。ニューヨークの貧困地区で暮らす移民の健康問題に直面し、貧困層の家庭を訪問して医療や衛生指導を行う「公衆衛生看護師」の必要性を提唱した。

3.× ウイリアム・ラスボーン〈Rathbone,W.〉は「イギリスでの訪問看護の創始者」である。貧困家庭への訪問看護制度を導入し、地域に根ざした在宅ケアを普及させた。

4.× チャールズ・ウィンスロー〈Winslow,C.E.A.〉は、「公衆衛生学の体系化」に貢献した人物である。公衆衛生とは「組織的共同努力によって疾病を予防し、寿命を延ばし、健康を増進する科学」と定義した。

5.× エドウィン・チャドウィック〈Chadwick,E.〉は、「イギリス公衆衛生法の制定に尽力した人物」である。

P (Point): エドウィン・チャドウィックは、19世紀のイギリスの社会改革家で、公衆衛生改革を推進した人物です。社会改革者として、劣悪な都市衛生が労働者階級の疾病を増やすことを指摘し、上下水道整備を推進した。

19 機能的ヘルスリテラシーはどれか。

1.健康診査の結果説明会で配布されたパンフレットの内容を理解する。

2.インターネットに掲載された健康情報から正しい情報を選択する。

3.介護予防教室で習得した転倒予防の体操を近所の友人へ伝える。

4.受診時に自分の治療方針について医師と相談しながら決定する。

5.誤った健康情報を流している組織に修正を求める。

解答1

解説

ヘルスリテラシーとは、WHOによると「健康の増進や維持に役立つ情報にアクセスし、理解し、利用する個人の意欲や能力となる認知的で社会的なスキル」とされる。

ヘルスリテラシーには主に3種類あり、基本的な情報理解力の「機能的ヘルスリテラシー」、情報を解釈し活用する「交流的ヘルスリテラシー」、情報を吟味し判断・行動に活かす「批判的ヘルスリテラシー」である。

1.〇 正しい。健康診査の結果説明会で配布されたパンフレットの内容を理解する。

これが、機能的ヘルスリテラシーである。機能的ヘルスリテラシーとは、医療や健康に関する情報を正しく理解し、処方や指示に従って適切に行動できる力のことである。例えば薬のラベルを読んで用法用量を守る、診察時に説明を理解して実生活に活かすといった基礎的なスキルを指す。

2.× インターネットに掲載された健康情報から正しい情報を選択する。

4.× 受診時に自分の治療方針について医師と相談しながら決定する。

5.× 誤った健康情報を流している組織に修正を求める。

これは、批判的ヘルスリテラシーに該当する。

3.× 介護予防教室で習得した転倒予防の体操を近所の友人へ伝える。

これは、交流的ヘルスリテラシーに該当する。

20 Aさん(男児、小学1年生)の学級担任と母親は、入学直後の授業参観の後に保健室に来室した。学級担任は、母親が「幼稚園のときにAには色覚異常があるかもしれないと言われて心配している」と話したことを養護教諭に報告した。

養護教諭が最初に行うのはどれか。

1.幼稚園にAさんの状況を確認する。

2.校長にAさんの色覚異常を報告する。

3.学級担任に板書時の留意点を説明する。

4.母親にAさんの眼科の学校医の受診を勧める。

5.母親に学校で色覚検査ができることを説明する。

解答5

解説

・Aさん(男児、小学1年生、色覚異常の疑い)

・母親が心配している。

1.× 幼稚園にAさんの状況を確認する優先度は低い。なぜなら、幼稚園に確認するには個人情報の取り扱いが関係してくるため。また、まずは学校でできる対応を母親に説明することが優先される。

2~3.× 校長にAさんの色覚異常を報告する/学級担任に板書時の留意点を説明する必要はない。なぜなら、Aさんの色覚異常は、正式に診断が確定していない段階であるため。まずは、検査によって事実を確定させる必要がある。

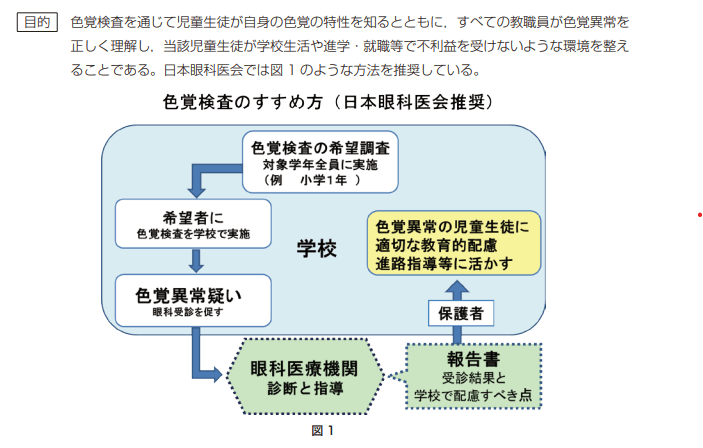

4.× 母親にAさんの眼科の学校医の受診を勧める優先度は低い。なぜなら、養護教諭は、まず学校内でできる対応を提示すべきであるため。学校には視覚検査の一環として色覚検査を行う体制がある。

5.〇 正しい。母親に学校で色覚検査ができることを説明する。母親が心配している段階で、まずは学校で一次的に確認できる検査があることを伝える。希望者は学校で実施できる(※下図参照)これにより母親の不安を軽減し、検査後に必要なら受診へつなげることができる。

(図引用:「学校における色覚についての対応指針」日本眼科医会様HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ