この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

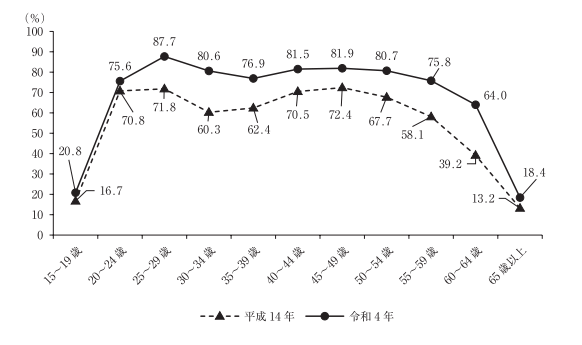

21 平成14年(2002年)と令和4年(2022年)の労働力調査における女性の年齢階級別労働力率の推移を示す。

令和4年(2022年)のM字カーブの底が、平成14年(2002年)と比較して浅くなっている現象の説明で正しいのはどれか。

1.完全失業率の上昇

2.女性管理職の割合の増加

3.非正規雇用者の割合の増加

4.有配偶者の労働力率の上昇

解答4

解説

女性の年齢階級別労働力率とは、年齢ごとの女性がどのくらい働いているかを示す割合である。15歳以上の各年齢層において、労働市場に参加している女性の割合を表し、結婚・出産などの影響で一時的に下がる傾向がある。

1.× 完全失業率の上昇が、M字カーブの底が浅くなる理由とはいえない。なぜなら、失業率が上がると「働きたいが職がない人」が増えるため。したがって、失業率が上がっても労働力率(就業者+求職者の割合)が上がるとは限らない。

・完全失業率とは、労働力人口(15歳以上の働く意欲のある人)のうち、完全失業者(職がなく、求職活動をしている人)が占める割合で、雇用情勢を示す重要指標のひとつである。

2.× 女性管理職の割合の増加が、M字カーブの底が浅くなる理由とはいえない。なぜなら、管理職の増加は、キャリアの上層部分の話であり、労働力率の全体的な改善との関連性が低いため。

3.× 非正規雇用者の割合の増加が、M字カーブの底が浅くなる理由とはいえない。なぜなら、非正規雇用の増加は、就業の形の変化であり、非正規雇用が増えても、家庭との両立が難しければ労働力率は改善しないため。

4.〇 正しい。有配偶者の労働力率の上昇が、M字カーブの底が浅くなっている現象の説明である。なぜなら、結婚・出産期にあたる30代女性の就業継続が進み、仕事を辞めずに働き続ける人が増えたため。したがって、労働力率の落ち込みが小さくなったといえる。

・労働力率とは、15歳以上の人口のうち、働いている人と働く意思のある人(求職中の人)を合わせた「労働力人口」の割合を示す指標である。働く意欲のある人の比率を表しており、経済活動の活発さを知る手がかりになる。

22 Aさん(30歳、女性、アルバイト)は、1人暮らし。妊娠8週で妊娠届出のために、保健センターに来所した。「子どもは産みたいけれど、パートナーとは連絡がとれず出産費用や育児が心配」と話す。実父母は車で1時間のところに住む。本人は、10歳代から気分障害があり精神科クリニックに通院し状態は落ち着いている。

地区担当保健師のAさんへの支援で、最初に行うのはどれか。

1.出産や育児の準備状況を聞き、援助関係を形成する。

2.通院先の精神科クリニックと連携する。

3.出産予定の産婦人科医院と連携する。

4.経済的支援の相談窓口を紹介する。

5.Aさんの実父母との調整を行う。

解答1

解説

・Aさん(30歳、女性、アルバイト、1人暮らし)

・妊娠8週:妊娠届出のために、保健センターに来所。

・「子どもは産みたいけれど、パートナーとは連絡がとれず出産費用や育児が心配」と話す。

・実父母:車で1時間のところに住む。

・10歳代から気分障害があり精神科クリニックに通院し状態は落ち着いている。

1.〇 正しい。出産や育児の準備状況を聞き、援助関係を形成する。なぜなら、Aさんは、具体的な不安(出産費用や育児が心配)を抱えて来所しているため。まずは、関係構築のため、不安にも寄り添いながら、安心して相談できる雰囲気が必要となる。

2.× 通院先の精神科クリニックと連携するより優先されるものが他にある。なぜなら、クリニックに連絡を取る前に、まずAさん自身の同意を得る必要があるため。そして、そのためにはAさんと保健師との信頼関係が築かれていることが前提となる。Aさんの許可なく医療機関に情報を照会することは、個人情報保護の観点からも適切とはいえない。

3.× 出産予定の産婦人科医院と連携するより優先されるものが他にある。なぜなら、Aさんから「子どもは産みたいけれど、(略)」と出産自体が決まっていない可能性も考えられるため。また、Aさんは妊娠届出のために保健センターに来所したばかりであり、まだ出産予定の産婦人科医院が決まっていない可能性も十分にある。

4.× 経済的支援の相談窓口を紹介するより優先されるものが他にある。なぜなら、Aさんから「子どもは産みたいけれど、(略)」と出産自体が決まっていない可能性も考えられるため。また、Aさんの具体的な状況(貯蓄、今後の収入見込み、利用可能な制度の知識の有無など)はまだ不明です。いきなり窓口を紹介するのは時期尚早である。

5.× Aさんの実父母との調整を行うより優先されるものが他にある。なぜなら、本設問の実父母は、車で1時間のところに住むため。また、Aさんが一人暮らしをしており、親との関係性や支援への意向は不明である。まずはAさん自身の意向を確認することが最優先である。

23 1歳6か月児健康診査において、児の標準的な発達を確認するための質問で適切なのはどれか。

1.「ひとりでパンツを脱ぐことができますか」

2.「積み木を8個積むことができますか」

3.「こぼさないでひとりで食べますか」

4.「丸(円)をまねて描けますか」

5.「ひとりで歩きますか」

解答5

解説

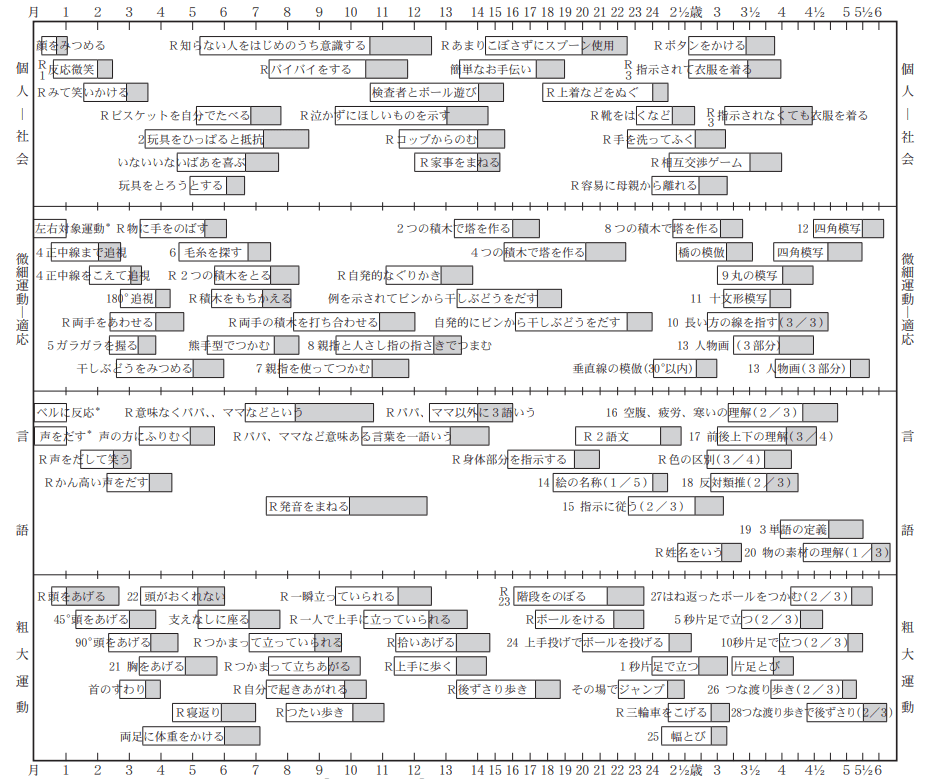

【1歳6か月】

・コップで水を飲む。

・スプーンを使って食べようとする。

・積み木を2~3個積むことができる。

・意味のある言葉を2~3語話す(パパ, ママ, ブーブー)。

・簡単な指示に従うことができる(おいで、○○をとって)。

・離乳が完了する。

【3歳】

・自分の名前を言う。

・簡単な文章を話す。

・指示に従う。

・物の大小や長短、色を区別できる。

・箸を持って食べる。

・手を洗う。

・ままごとやごっこ遊びをする。

1.「ひとりでパンツを脱ぐことができますか」

2.「積み木を8個積むことができますか」

3.「こぼさないでひとりで食べますか」

4.「丸(円)をまねて描けますか」

これらは3歳ころに獲得できる項目である。

5.〇 正しい。「ひとりで歩きますか」という質問は、1歳6か月児の標準的な発達を確認するための質問である(※下図参照)。

(※図:日本版デンバー式発達スクリーニング検査)

24 母子保健法について適切なのはどれか。

1.疾病対策を重視した法律である。

2.戦後の困窮児童の保護を目的として制定された。

3.特定妊婦の支援や保護について明記されている。

4.都道府県が基本的な母子保健サービスを提供する。

5.母性・乳児・幼児の健康保持と増進を目的とした法律である。

解答5

解説

1.× 疾病対策を重視した法律であるのは、検疫法や予防接種法などが該当する。

・検疫法とは、海外から日本に入る人や物によって感染症が国内に広がるのを防ぐための法律である。空港や港での健康チェック、感染が疑われる人の隔離・停留などを定め、国民の健康と安全を守る役割を担っている。

・予防接種法とは、公衆衛生の観点から伝染のおそれがある疾病の発生・まん延を予防するためにワクチンの予防接種を行うとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として制定された日本の法律である。予防接種法に基づく予防接種には、①定期予防接種と②臨時予防接種があり、定期予防接種の対象疾患には、①A類疾病と②B類疾病がある。さらに同法に基づかない任意接種もある。

2.× 戦後の困窮児童の保護を目的として制定されたのは、児童福祉法(1947年)が該当する。

・児童福祉法とは 児童が良好な環境において生まれ、且つ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援する法律である。

3.× 特定妊婦の支援や保護について明記されているのは、児童福祉法(第6条5項)が該当する。

・特定妊婦とは、妊娠中から家庭環境におけるハイリスク要因を特定でき、出産前の支援が必要な妊婦のことである。ハイリスク要因には、収入基盤の不安定さ、親が知的・精神的障害者、若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、妊娠届の未提出などがある。

4.× 「都道府県」ではなく市町村が、基本的な母子保健サービスを提供する。平成6年の『母子保健法』改正を受け、基本的な母子保健サービスは、平成9年(1997年)から市町村により提供されることになった。

5.〇 正しい。母性・乳児・幼児の健康保持と増進を目的とした法律である。これは、母子保健法の第1条に規定されている。

・母子保健法とは、母性、乳幼児の健康の保持および増進を目的とした法律である。母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。各種届出は市町村長または特別区、指定都市の区長に届け出る。

25 A県ではヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症の届出数が減少し、後天性免疫不全症候群〈AIDS〉の届出数が増加している。この2つの届出に関するA県の国籍、年齢の分布、感染経路は全国の傾向と同様である。

A県のエイズ対策担当者が取り組む対策で優先度が高いのはどれか。

1.休日の検査体制の充実

2.母子感染予防対策の強化

3.エイズ治療拠点病院の指定数の増加

4.エイズ患者の地域ケアシステムの構築

5.外国人向けの予防啓発パンフレットの配布

解答1

解説

・ヒト免疫不全ウイルス感染症の届出数が減少。

・後天性免疫不全症候群の届出数が増加。

・この2つの届出に関するA県の国籍、年齢の分布、感染経路は全国の傾向と同様である。

→ヒト免疫不全ウイルスとは、人の免疫細胞に感染してこれを破壊し、最終的に後天性免疫不全症候群を発症させるウイルスである。ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症に対する治療法は飛躍的に進歩しており早期に発見することで後天性免疫不全症候群(AIDS)の発症を予防できるようになってきている。しかし、治療を受けずに自然経過した場合、免疫機能の低下により様々な障害が発現する。

1.〇 正しい。休日の検査体制の充実は、A県のエイズ対策担当者が取り組む対策で優先度が高い。なぜなら、設問のように「HIV感染症の届出数が減少し、AIDSの届出数が増加している」という状況は、「HIVに感染しているにもかかわらず、検査を受けずに診断が遅れ、AIDS発症に至って初めて感染が判明するケースが増えている」ことを強く示唆されるため。これは、早期発見・早期治療の機会が失われていることを意味する。検査を受けられない要因の一つとして、平日に仕事や学業などで忙しく、検査を受けに行く時間がないことが挙げられる。したがって、休日に検査を受けられる体制を充実させることは、検査機会を増やし、早期発見・早期治療に繋げるための直接的で効果的な対策となる。

2.× 母子感染予防対策の強化より優先されるものが他にある。なぜなら、本設問のように「HIV感染症の届出数が減少し、AIDSの届出数が増加している」というA県の状況は、成人間の感染(特に性的接触によるもの)の早期発見ができていないことを示唆しているため。また、「A県の国籍、年齢の分布、感染経路は全国の傾向と同様である」という記述から、母子感染が特異的に増加しているとは考えにくい。

3.× エイズ治療拠点病院の指定数の増加より優先されるものが他にある。なぜなら、本設問の状況は、「診断の遅れ」が最優先事項といえるため。もし現在のエイズ治療拠点病院の数が不足しているという情報があれば優先度は上がりますが、診断が遅れていることが根本的な問題であるため、まずは早期に診断されるための検査体制の充実が優先される。

・エイズ治療拠点病院とは、HIV感染者やエイズ患者に対して、専門的な医療や相談支援を提供するために国が指定した医療機関である。検査・治療・精神的ケアなどを総合的に行い、地域の中核として感染症対策にも貢献している。

4.× エイズ患者の地域ケアシステムの構築より優先されるものが他にある。なぜなら、本設問の状況は、「診断の遅れ」が最優先事項といえるため。地域ケアシステムは、すでにAIDSを発症した患者への対応である。

・AIDS患者の地域ケアシステムは、AIDS発症後の患者が地域で安定した生活を送るための支援体制である。

5.× 外国人向けの予防啓発パンフレットの配布より優先されるものが他にある。なぜなら、本設問の「A県の国籍、年齢の分布、感染経路は全国の傾向と同様である」という記述があるため。日本国籍者が大半を占めており、外国人だからといって特にHIV/AIDSが多いというわけではない。

地域ケアシステムとは、住民が住み慣れた地域で暮らせるようにケアシステムを構築することである。高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すものである。この地域包括ケアシステムが効果的に機能するために、「4つの助(自助・互助・共助・公助)」の考え方が連携し、課題解決に向け取り組んでいく必要がある。

第1段階:フォーマルなサービスの充実。

第2段階:関係機関及び地域住民の組織化。

第3段階:地域での支援のネットワーク化。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ