この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

36 再興感染症はどれか。2つ選べ。

1.結核

2.マラリア

3.ウエストナイル熱

4.後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

5.新型コロナウイルス感染症〈COVID-19〉

解答1・2

解説

新興感染症:かつて存在しなかった感染症が新たに脅威として現れたものである。

再興感染症:かつて大きな脅威であったものが一度沈静化したものの再び問題となってきたものである。抗生物質などの発達により一時期は制圧できたものの、何らかの原因で再度公衆衛生上問題となった疾患を指す。現在、再興感染症に挙げられるものとして、結核、マラリア、デング熱、狂犬病、黄色ブドウ球菌感染症などがある。

1.〇 正しい。結核は、再興感染症である。

・肺結核とは、結核菌による感染症で、体の色々な臓器に起こることがあるが多くは肺のことである。結核菌は、喀痰の中に菌が出ている肺結核の患者と密閉空間で長時間(一般的には数週間以上)接触することにより空気感染でうつる。リンパ節結核や脊椎カリエス(骨の結核)など、肺に病気のない結核患者からはうつらない。また肺結核でも、治療がうまくいって喀痰の中に菌が出ていない患者さんからはうつることはない。また、たとえ感染しても、発病するのはそのうち1割ぐらいといわれており、残りの9割の人は生涯何ごともなく終わる。感染してからすぐに発病することもあるが、時には感染した後に体の免疫が働いていったん治癒し、その後数ヶ月から数十年を経て、免疫が弱ったときに再び結核菌が増えて発病することもある。結核の症状には、咳、痰、血痰、熱、息苦しさ、体のだるさなどがある。

2.〇 正しい。マラリアは、再興感染症である。

・マラリアとは、マラリア原虫という寄生虫で引き起こされる疾患で、マラリア原虫が感染した蚊に刺されることで伝搬される。地球温暖化により、蚊が生息できる地域が広がる可能性があり、それに伴いマラリアの感染リスクも増加する。刺されてから発症するのは1週間位後で、はじめは発熱や頭痛、そして寒気や吐き気といった風邪に似た症状が多い。したがって、マラリアだと気づきにくいのが特徴である。その後、脳症や、じん臓・肝臓の機能障害、重症貧血といった合併症で死に至る危険がある。

3.× ウエストナイル熱は、新興感染症に分類される。症状は軽度で、発熱、頭痛、筋肉痛や、時に発疹、リンパ節の腫れがみられる。ウエストナイル脳炎になり重症化すると、激しい頭痛、意識障害、痙攣、筋力低下、麻痺などに発展する。

4.× 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉は、新興感染症に分類される。

・後天性免疫不全症候群とは、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)によって引き起こされる感染症である。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)は主に血液や性行為を通じて感染する。ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症に対する治療法は飛躍的に進歩しており早期に発見することでエイズの発症を予防できるようになってきている。しかし、治療を受けずに自然経過した場合、免疫機能の低下により様々な障害が発現する。

5.× 新型コロナウイルス感染症〈COVID-19〉は、新興感染症に分類される。

・新型コロナウイルス感染症とは、ウイルスにより引き起こされる呼吸器の感染症である。発熱や咳、倦怠感などが主な症状で、人から人へ飛沫などで感染する。

37 保健師が行う事業管理について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.予算を編成する。

2.業務分担を指示する。

3.職員の能力評価を行う。

4.保健活動の評価を行う。

5.組織の体系図を作成する。

解答2・4

解説

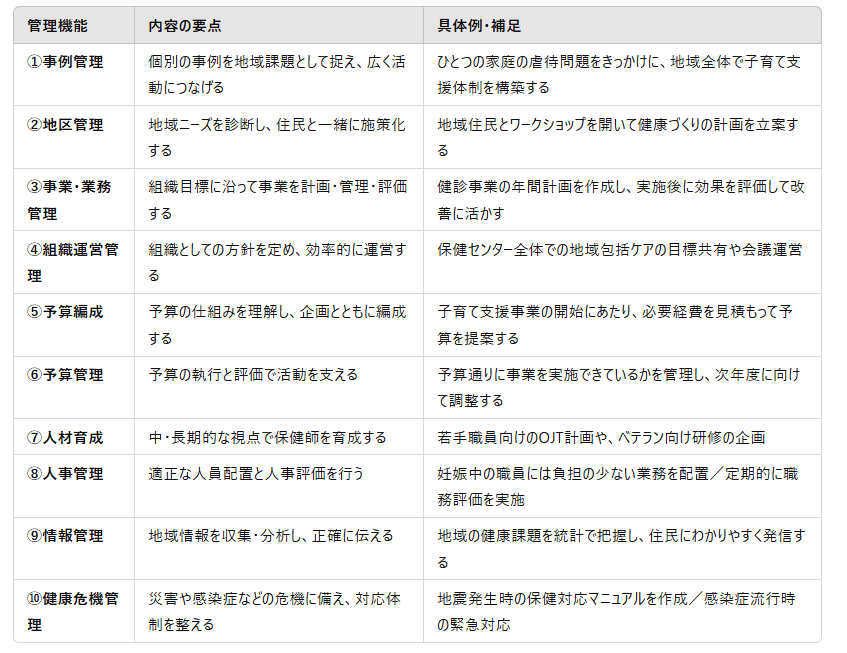

1.× 予算を編成するのは、「予算編成」である。

2.4.〇 正しい。業務分担を指示する。保健活動の評価を行う。

これは、「事業・業務管理」に該当する。

3.× 職員の能力評価を行うのは、「人事管理」である。

5.× 組織の体系図を作成するのは、「組織運営管理」である。

38 A市では脳卒中の予防を目的とした事業を計画した。

ハイリスクアプローチはどれか。2つ選べ。

1.特定保健指導の利用勧奨

2.高血圧の者に対する減塩教室

3.健康づくりウォーキングマップの作成

4.市民への脳卒中予防リーフレットの配布

5.市内飲食店のメニューにカロリーと塩分の表示を奨励

解答1・2

解説

ポピュラーアプローチ(ポピュレーションストラテジー):対象を限定せず地域や職場など、集団全体に働きかけてリスクを下げる方法である。1次予防とされる。

ハイリスクアプローチ(ハイリスクストラテジー):リスクの高いものに対象を絞り込んで働きかける方法である。2次予防とされる。個人への効果が高い。

1.〇 正しい。特定保健指導の利用勧奨は、ハイリスクアプローチである。なぜなら、特定保健指導は、個人を対象としているため。

・特定保健指導とは、予備群や軽症でまだお薬を必要としない人に対してもしっかり働きかけ、生活習慣病にならないようなしくみである。個人の生活習慣病予防への評価項目は、効率的・効果的な事業が行われていたか判断できるものを選択する。

2.〇 正しい。高血圧の者に対する減塩教室は、ハイリスクアプローチである。なぜなら、高血圧の者に対する減塩教室は、個人を対象としているため。

3~5.× 健康づくりウォーキングマップの作成/市民への脳卒中予防リーフレットの配布/市内飲食店のメニューにカロリーと塩分の表示を奨励は、ポピュレーションアプローチに該当する。なぜなら、これら選択肢は、集団全体を対象としているため。

39 医療法に基づく保健所の医療機関への立入検査で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.診療所は対象外である。

2.病院に対しては5年に1回行われる。

3.保健所業務の対人保健分野に位置付けられる。

4.検査項目としてサイバーセキュリティ対策が含まれる。

5.科学的で適正な医療を行う場であるかどうかを審査する。

解答4・5

解説

医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。

1.× 診療所も「対象内」である。これは、医療法の25条に規定されている。

2.× 病院に対しては、「5年に1回」と具体的な回数は明記されていない。医療法の25条2項「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」に規定されている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。

3.× 保健所業務の「対人保健分野」ではなく対物保健分野に位置付けられる。立入検査は、患者や職員の安全・健康を守るため、施設基準や衛生管理、医療機器の管理状況など、主に「物」や「施設」の管理状態を監督する業務である。

・対人保健とは、特定の個人に対して直接的に保健指導や健康相談などを行う業務を指す。

4.〇 正しい。検査項目として、サイバーセキュリティ対策が含まれる。厚生労働省は、医療機関のサイバーセキュリティ対策を強化するため、医療法に基づく立入検査の指導監督事項に、情報システムの管理状況やセキュリティ対策の実施状況を含めるよう通知している。

5.〇 正しい。科学的で適正な医療を行う場であるかどうかを審査する。これは、医療法の第1条の4項において、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない」と規定されている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。

40 疾患Aの1年間の罹患率が人口10万対400、致命率〈致死率〉が50%のとき、人口10万対の死亡率を求めよ。

解答:①②③

①:0~9

②:0~9

③:0~9

解答200

解説

死亡率とは、特定の期間において、ある疾患によって死亡した人数を、その期間の人口で割った値である(通常、人口10万人あたりで表す)。

【罹患率】

・人口10万あたり400人が1年間に疾患Aに新たに罹患。

【致命率(致死率)】

・疾患Aに罹患した人のうち50%が死亡。

よって、年間の死亡者数は

400人 × 50% = 200人

これが人口10万人あたりの死亡数であるため、

人口10万対の死亡率は200となる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ