この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

A市は人口25万人、高齢化率31.4%の中核市で、国民健康保険の加入者(被保険者)は5万5千人(加入率22%)である。医療費分析を行ったところ、人工透析患者が年々増加しており、その約6割が糖尿病有病者であった。そのため、保健師は糖尿病重症化予防対策を強化することにした。

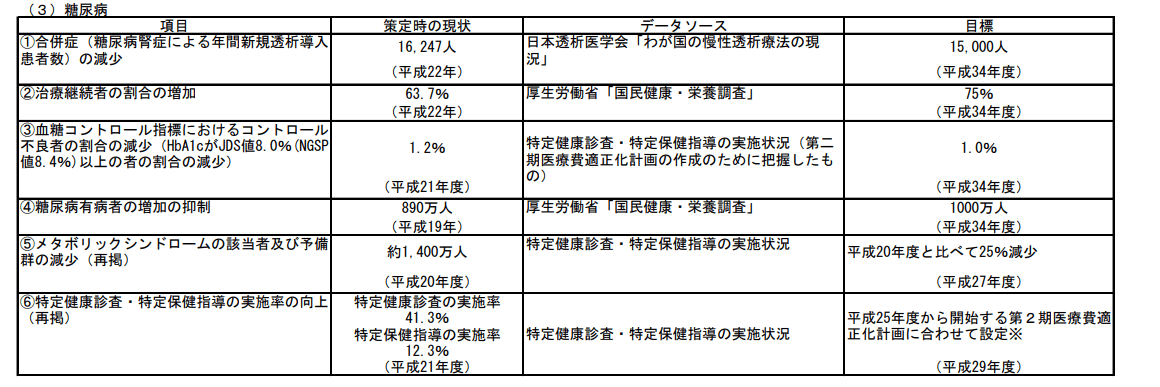

41 糖尿病重症化予防対策の評価指標は、健康日本21(第二次)の目標を参考に設定することにした。

糖尿病重症化予防対策の評価指標で適切なのはどれか。

1.脂質異常症の減少

2.適正体重を維持している者の増加

3.特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

4.メタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少

5.合併症(糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数)の減少

解答5

解説

・人工透析患者が年々増加(約6割が糖尿病有病者)。

・保健師:糖尿病重症化予防対策を強化する。

・糖尿病重症化予防対策の評価指標は、健康日本21(第二次)の目標を参考に設定する。

→日本における健康対策の現状や第三次国民健康づくり対策(健康日本21)の最終評価で提起された課題などを踏まえ、第四次国民健康づくり対策として、21世紀における第二次国民健康づくり運動「健康日本21(第二次)」が平成24年6月に策定された。健康日本21(第二次)の期間は、平成25年度から平成34年度までであり、①健康寿命の延伸と②健康格差の縮小などが盛り込まれた。健康日本21(第二次)では、生活習慣病の予防やこころの健康など5つの分野にわたり、53項目の数値目標を設定している。

・健康日本21(第二次)の目標項目として、①「健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現」、②「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」、③「社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上」、④「健康を支え、守るための社会環境の整備」、⑤「生活習慣および社会環境の改善」があげられている。

(※参考:「健やか親子21(第2次)について」厚生労働省HPより)

(※引用:「健康日本21(第二次) 目標項目一覧」厚生労働省様)

1.× 脂質異常症の減少は、「糖尿病」ではなく循環器疾患の目標項目に含まれる。

・脂質異常症とは、高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高トリグリセリド(TG)血症を指し、動脈硬化の原因となる。その治療で重要なのは、薬物療法のほか、食事指導による適正体重の維持や内臓脂肪の減量である。まず食事指導の基本は、総摂取エネルギーと栄養素配分を適正化することである。

2.× 適正体重を維持している者の増加は、「糖尿病」ではなく栄養・食生活の目標項目に含まれる。つまり、生活習慣及び社会環境の改善に関する目標に含まれる項目である。

3.× 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上は、「糖尿病」ではなく循環器疾患の目標項目に含まれる。

・特定健康診査とは、40~74歳までの医療保険加入者を対象に実施されるものである。特定健診で行う検査は、主に①身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、②血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、③肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、④血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)、⑤尿検査(尿糖・尿蛋白)などである。ちなみに、がん検診とは、がんの症状がない人々において、存在が知られていないがんを見つけようとする医学的検査である。がん検診は健康な人々に対して行うもので、健康増進法で規定されている。

4.× メタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少は、「糖尿病」の目標項目に含まれるが、設問の目標において優先度は低い。なぜなら、本設問は、すでに糖尿病と診断されている患者の重症化予防が課題となっているため。メタボリックシンドロームの減少は、糖尿病発症の予防や生活習慣病全体の改善に寄与する。

5.〇 正しい。合併症(糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数)の減少は、糖尿病重症化予防対策の評価指標である。なぜなら、本設問は、人工透析患者が年々増加していることから、糖尿病性腎症による透析導入が課題であると推測できるため。対策を実施した結果、糖尿病性腎症による新たな透析導入患者数が減少すれば、重症化予防が成功したと判断できる。

・糖尿病性腎症とは、糖尿病の合併症である。糖尿病性腎症の場合、徐々に病気が進行するため、できるだけ早期に発見し、適切な治療をすることが重要である。糖尿病性腎症が原因で透析を受けることになった人が、全透析患者のうち44.1%と最も多い割合を占めている。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

A市は人口25万人、高齢化率31.4%の中核市で、国民健康保険の加入者(被保険者)は5万5千人(加入率22%)である。医療費分析を行ったところ、人工透析患者が年々増加しており、その約6割が糖尿病有病者であった。そのため、保健師は糖尿病重症化予防対策を強化することにした。

42 糖尿病重症化予防対策のために、国保データベース〈KDB〉で情報を抽出した。その結果、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉6.5%以上、尿蛋白(±)以上、推算糸球体濾過量〈eGFR〉60mL/分/1.73m2未満の者の約8割が男性で、そのうちの6割が未治療だった。A市では、50歳代の男性の人工透析患者が急増していた。そこで、未治療の40~50歳代の男性をターゲットに3回コースの糖尿病重症化予防教室への参加を働きかけたところ、40人の参加申し込みがあった。

初回の糖尿病重症化予防教室の内容で最も適切なのはどれか。

1.糖尿病性腎症の正しい知識

2.A市における人工透析の医療費

3.40~50歳代に適した運動の紹介

4.糖尿病の重症化を予防する食生活

解答1

解説

・人工透析患者が年々増加(約6割が糖尿病有病者)。

・保健師:糖尿病重症化予防対策を強化する。

・HbA1c:6.5%以上、尿蛋白(±)以上、eGFR:60mL/分/1.73m2未満の者の約8割が男性(6割が未治療)。

・未治療の40~50歳代の男性をターゲットに3回コースの糖尿病重症化予防教室への参加を働きかけた。

→ターゲットが未治療である。まずは「糖尿病性腎症とは何か」「放置するとどうなるか」を正しく理解させ、危機意識を高めることが最優先である。

1.〇 正しい。糖尿病性腎症の正しい知識は、初回の糖尿病重症化予防教室の内容である。なぜなら、対象が「未治療(40~50歳代の男性)」であるため。未治療である場合、自身の病状や重症化のリスクについて十分に理解していない可能性がある。特に透析に至る「糖尿病性腎症」は、彼らが直面している、あるいは将来直面する可能性のある最も深刻な合併症である。初回の教室では、まずその恐ろしさと、なぜ重症化予防が必要なのかという危機感を共有することが重要である。

2.× A市における人工透析の医療費より優先されるものがほかにある。なぜなら、医療費の説明から、個人の行動変容へつながりにくいため。医療費の話だけでは、参加者が「自分はまだ大丈夫だろう」と考えたり、必要以上の不安を与えてしまう可能性もあり、受け取り方に個人差が生じやすい。

3~4.× 40~50歳代に適した運動の紹介/糖尿病の重症化を予防する食生活より優先されるものがほかにある。なぜなら、運動・食事が大切であっても、実践へのモチベーションが湧きにくい可能性があるため。したがって、運動指導は知識理解と動機付けの後に行う。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

A市は人口25万人、高齢化率31.4%の中核市で、国民健康保険の加入者(被保険者)は5万5千人(加入率22%)である。医療費分析を行ったところ、人工透析患者が年々増加しており、その約6割が糖尿病有病者であった。そのため、保健師は糖尿病重症化予防対策を強化することにした。

43 糖尿病重症化予防教室に参加を申し込んだ40人のうち3回(全課程)参加したのは28人であった。保健師は、参加者が教室終了後も受診を中断せず生活習慣改善に継続して取り組めるよう行動変容の支援が必要と考えた。

参加者が継続的に糖尿病重症化予防に取り組むための保健師の支援で最も適切なのはどれか。

1.家庭でできる運動の紹介

2.継続的な情報交換会の開催を提案

3.教室終了3か月後のメールでの励まし

4.糖尿病重症化予防セミナーの動画配信

解答2

解説

・人工透析患者が年々増加(約6割が糖尿病有病者)。

・未治療の40~50歳代の男性をターゲットに3回コースの糖尿病重症化予防教室への参加を働きかけた。

・40人の参加申し込み:3回(全課程)参加したのは28人。

・参加者が教室終了後も受診を中断せず生活習慣改善に継続して取り組めるよう行動変容の支援が必要と考えた。

→ほかの選択肢が消去できる理由もあげられるようにしよう。

1.× 家庭でできる運動の紹介より優先されるものがほかにある。なぜなら、運動方法の紹介は一方向的な情報提供にとどまり、継続的支援になりにくいため。行動変容(生活習慣改善の継続)は、周囲からの働きかけや仲間との繋がりによって維持されることが多い。

2.〇 正しい。継続的な情報交換会の開催を提案は、参加者が継続的に糖尿病重症化予防に取り組むための保健師の支援である。

なぜなら、行動変容維持には、仲間との継続的な交流(ピアサポート)が効果的であるため。参加者が「最近、体重が減ってきた」「食生活で工夫していること」などを話し合うことで、他の参加者も刺激を受け、自身の取り組みを見直すきっかけとなる。

3~4.× 教室終了3か月後のメールでの励まし/糖尿病重症化予防セミナーの動画配信より優先されるものがほかにある。なぜなら、メールや動画配信は、一方向的な情報提供にとどまり、継続的支援になりにくいため。参加者個々の状況に応じたきめ細やかなサポートや、双方向のコミュニケーションが望ましい。

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

Aさん(14歳、女子、中学3年生)は、夏休み明けから遅刻が増えている。本日も遅刻して登校し「登校途中にふらついて転んだ」と訴えて、教室に行かず保健室に来室した。

44 養護教諭がAさんに確認する内容で優先度が高いのはどれか。

1.月経の周期

2.遅刻の原因

3.昨夜の就寝時間

4.朝食の摂取状況

5.頭部打撲の有無

解答5

解説

・Aさん(14歳、女子、中学3年生)

・夏休み明けから遅刻が増えている。

・本日も遅刻して登校し「登校途中にふらついて転んだ」と訴えて、教室に行かず保健室に来室した。

→ほかの選択肢が消去される理由もあげられるようにしよう。

1.× 月経の周期より優先されるものがほかにある。なぜなら、緊急性は低く、まずは現在の身体的な危険がないかを確認することが最優先であるため。危険を見逃す可能性がある。

2~4.× 遅刻の原因/昨夜の就寝時間/朝食の摂取状況より優先されるものがほかにある。なぜなら、Aさんは「登校途中にふらついて転んだ」と訴えているため。まずは身体的な安全を確保し、その後に精神面や生活習慣の聞き取りを行うべきである。

5.〇 正しい。頭部打撲の有無は、養護教諭がAさんに確認する内容で優先度が高い。なぜなら、頭部打撲は、重篤な症状(意識障害、嘔吐、痙攣など)につながることがあるため。たとえ、本人が「大丈夫」と言っていても、見えない部分で損傷している可能性もあるため、養護教諭が視診・触診などで丁寧に確認する必要がある。

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

Aさん(14歳、女子、中学3年生)は、夏休み明けから遅刻が増えている。本日も遅刻して登校し「登校途中にふらついて転んだ」と訴えて、教室に行かず保健室に来室した。

45 その後もAさんはたびたび遅刻し、体調不良を訴えて保健室に来室した。養護教諭が、学級担任に教室での様子を確認したところ、Aさんが授業中は無気力で寝ていることもあると分かったため、起立耐性失調〈起立性調節障害〉の疑いがあると推測した。養護教諭は、来室したAさんにこの疾患の症状に当てはまるか問診をしたところ、多くの症状が当てはまることが分かったため、専門医への受診が必要であることを伝えた。その後、保護者と専門医療機関を受診したAさんは、起立耐性失調〈起立性調節障害〉と診断された。

養護教諭がAさんに行う支援で最も適切なのはどれか。

1.Aさんの不安を受け止める。

2.学校生活上の工夫を一緒に考える。

3.体調不良時は欠席するよう勧める。

4.規則正しい生活をすることを勧める。

解答2

解説

・Aさん(14歳、女子、中学3年生、起立耐性失調〈起立性調節障害〉)

・夏休み明けから遅刻が増えている。

・「登校途中にふらついて転んだ」と保健室に来室。

・たびたび遅刻し、体調不良を訴えて保健室に来室。

・授業中は無気力で寝ていることもあると分かった。

→起立耐性失調とは、起立性調節障害ともいい、自律神経の働きがうまく調節できず、立ち上がったときに血圧や心拍数が適切に変化せず、立ちくらみ・めまい・動悸・倦怠感などが出る病気である。特に思春期に多く、朝起きられない、授業中に気分が悪くなるといった症状がみられる。脳や心臓の重大な病気ではないが、日常生活や学業に大きな影響を与えることがある。

1.× Aさんの不安を受け止める優先度は低い。なぜなら、Aさんから不安の訴えは聞かれていないため。Aさんが「朝起きられないのが辛い」「学校に行くのがしんどい」と訴えた時に、共感・傾聴する姿勢が大切である。

2.〇 正しい。学校生活上の工夫を一緒に考える。なぜなら、Aさん(起立耐性失調)が学校生活を継続できるよう、この疾患の特性を理解した上で、具体的な対策をAさん自身と共に見つけることが重要であるため。治療と並行して、学校生活を続けられるように具体的な環境調整を行うことが重要である。

3.× 体調不良時は欠席するよう勧める優先度は低い。なぜなら、安易に欠席を勧めると登校リズムを失いやすく、学校生活からの離脱を助長してしまう恐れがあるため。基本的な支援として、成長のためにも可能な範囲で学校生活を継続し、社会参加を促すことである。

4.× 規則正しい生活をすることを勧める優先度は低い。なぜなら、Aさんは、起立耐性失調と診断され、「勧められた」だけで、規則正しい生活をすることができる可能性は低いため。具体的な支援や工夫を共に考える必要がある。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ