この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

A市の保健師は、4か月児健康診査未受診者の家庭訪問を行った。母親のBさん(40歳)は「近隣に2人で住む私の両親の介護があり、子どもの健診に行けなかった。父は要介護4、母は要支援2で、育児と介護で忙しい」と話した。保健師は、Bさんと同様の人が他にもいるかもしれないと考え、育児と介護の両方をしている人の実態把握のために、アンケート調査を行うこととした。

41 発足した育児と介護の両方をしている人の集いの場は、月に1回の開催で、毎回、約20人が参加している。発足から5年が経ち、メンバーは、保健師が主催するグループから自分達で運営するグループへ発展させるかどうかの検討を始めた。

このグループの発展段階における保健師の役割で適切なのはどれか。

1.環境整備

2.自己決定の支援

3.目的達成への支援

4.信頼関係構築への支援

解答2

解説

【集いの場】

・月に1回の開催、毎回、約20人が参加。

・発足から5年:メンバーは「保健師が主催するグループから自分達で運営するグループへ発展させるかどうか」の検討を始めた。

→今回、グループの発達過程で、「③作業期」に該当する。

1.× 環境整備より優先されるものが他にある。なぜなら、このケースでは発足から5年が経過し、すでに定期的な開催が定着しているため。「環境整備」は、グループがまだ立ち上げ期にあり、活動しやすい場や制度を整える段階で重要である。

2.〇 正しい。自己決定の支援は、このグループの発展段階における保健師の役割である。なぜなら、メンバーの決定を尊重し、自主性を引き出す支援が最も重要であるため。選択肢を提示したり、情報を整理して伝えたりしながら、メンバーの主体的な判断を尊重する。

3.× 目的達成への支援より優先されるものが他にある。なぜなら、グループはすでに「孤立感を解消し、交流を深める」という目的のもとで5年間活動しているため。したがって、この目的は十分に達成されていると考えられる。

4.× 信頼関係構築への支援より優先されるものが他にある。なぜなら、発足から5年経過し、20人規模で毎月安定的に活動しているため。「自分達で運営するグループへ発展させる」理由が、信頼関係が崩れたわけではない。

①準備期:初めて顔を合わせる前に準備する段階である。

【支援役割】①ニーズを探り援助対象を決定する。②組織のバックアップを受けて、メンバーは固定グループか開放グループか検討し、援助期間や頻度も決めておく。③メンバーの情報を集め理解をしておく。④記録用紙の様式も検討しておく。

②開始期:メンバーが集まってグループとして動き出すまでの段階である。

【支援役割】①メンバーは緊張しているため、ワーカー自身が受容的な雰囲気を作っていく。②グループワークを実施する目的・意義・理由・背景等の説明する。③基本的なルールや民主的な態度でグループ運営を行っていく。

③作業期:メンバーとグループ全体が、自分たちの課題に取り組み、目的達成のために成果が出るよう進めていく段階である。【支援役割】①メンバー個別に信頼関係を得ていく。②メンバーのプログラム参加の動機づけを高めるよう意見を反映する。③プログラム活動の目的を共有し、仲間意識を高める。④孤立するメンバーやサブグループが現われたら適切に対応する。⑤相互援助システムを形成する。

④終結期:グループ援助を終わりにする段階である。

【支援役割】①今まで共有した時間を振り返り、共に経験した感情を分かち合い、グループワークの成果を今後どのように生かしていくか考える。②必要に応じてメンバー個別に援助を行っていく。③各メンバーのグループ経験を評価する。

(※参考「グループの発達段階@本八幡」就労移行支援事業所リバーサル本八幡様HPより)

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(60歳、男性、自営業)は1人暮らし。つまずいたり転んだりすることが多くなり、精密検査のため入院したところ、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉と確定診断された。近隣に住む弟(57歳)と一緒に運送業を営んでいたが、運転ができなくなり仕事を辞めた。弟が保健所に医療費助成申請の手続きのために来所し、保健師が面接したところ「兄は自宅で度々転んでいます。この先どのような生活になるのか不安です」と話した。保健師は今後の支援体制を検討していくために、入院している医療機関でAさんと面接し「最期まで住み慣れた自宅で誰にも気を遣わず生活したい」という意向を確認し、主治医とも病状について共有した。

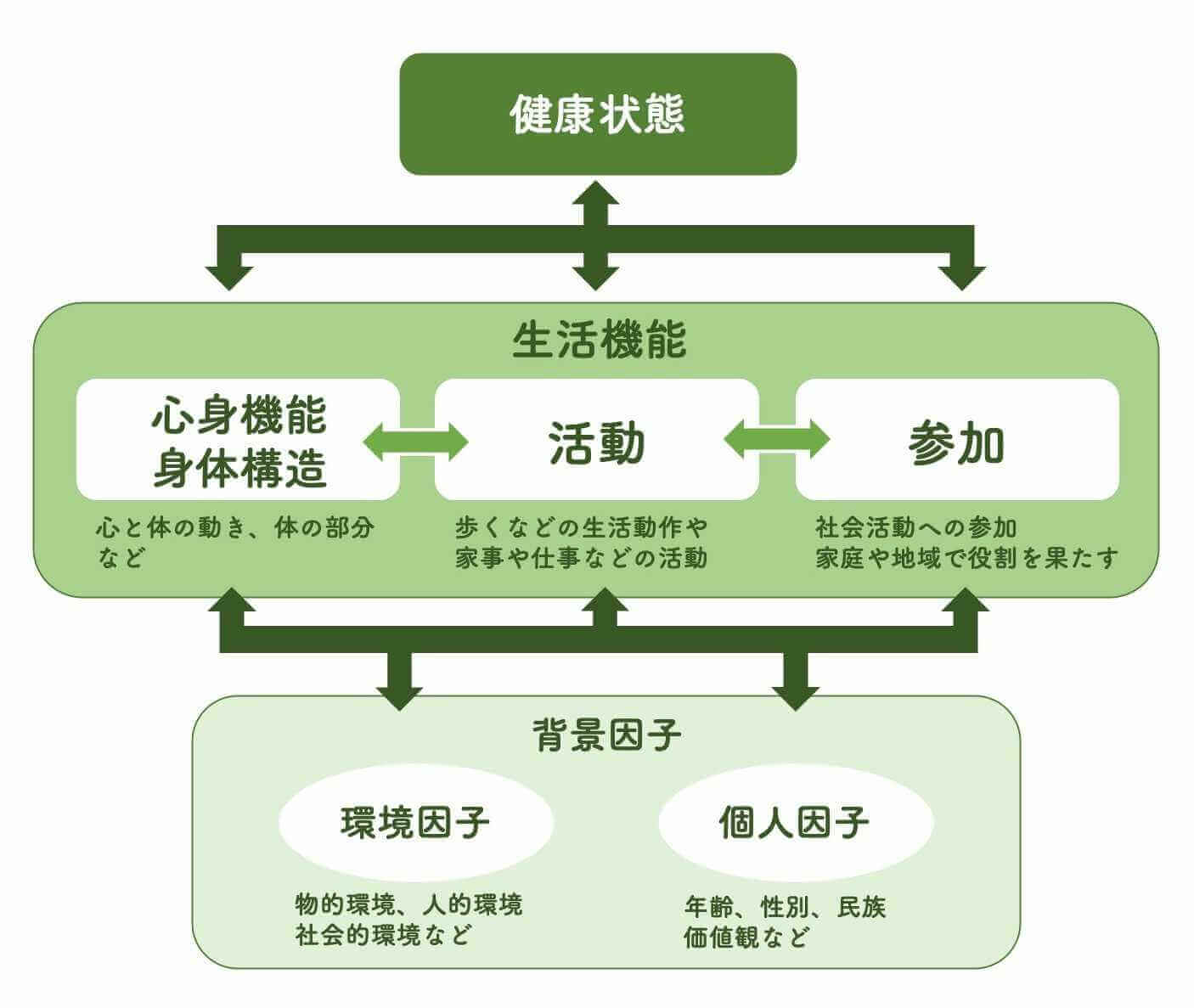

42 Aさんが退院した日に、保健師は自宅を訪問した。保健師はAさんの支援体制を検討するために国際生活機能分類〈ICF〉を用いてアセスメントを行うこととした。

訪問時に追加してアセスメントする項目で優先度が高いのはどれか。

1.活動

2.参加

3.環境因子

4.個人因子

5.心身機能・身体構造

解答3

解説

・Aさん(60歳、男性、自営業、1人暮らし、筋萎縮性側索硬化症)。

・運転ができなくなり仕事を辞めた。

・近隣に住む弟(57歳)と一緒に運送業を営んでいた。

・弟が保健所に医療費助成申請の手続きのために来所。

・弟「兄は自宅で度々転んでいます。この先どのような生活になるのか不安です」と。

・Aさん「最期まで住み慣れた自宅で誰にも気を遣わず生活したい」と。

・退院日:保健師は自宅訪問した。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

(※画像引用:Job Medley様HP)

1.× 活動より優先されるものが他にある。なぜなら、すでにAさんの「つまずく」「転ぶ」という活動の評価は、すでにある程度行えているため。したがって、活動そのものを評価するよりも、安全に活動するための環境(手すりや段差の解消など)を整えることが、転倒防止という課題に対して有効である。

2.× 参加より優先されるものが他にある。なぜなら、Aさん「最期まで住み慣れた自宅で誰にも気を遣わず生活したい」と言っているため。したがって、まず自宅で安全に生活できるための支援環境が重要である。

3.〇 正しい。環境因子は、訪問時に追加してアセスメントする項目で優先度が高い。なぜなら、転倒リスクが高いAさんにとって、安全な自宅での生活を可能にするため。また、Aさん「最期まで住み慣れた自宅で誰にも気を遣わず生活したい」と言っている

4.× 個人因子より優先されるものが他にある。なぜなら、個人因子(年齢や性別、生活習慣など)の評価は、すでにある程度行えているため。したがって、個人因子そのものを評価するよりも、安全に活動するための環境(手すりや段差の解消など)を整えることが、転倒防止という課題に対して有効である。

5.× 心身機能・身体構造より優先されるものが他にある。なぜなら、心身機能・身体構造の評価は、主に病院で済んでおり、改めて評価することによりAさん(筋萎縮性側索硬化症)へ負担となるため。したがって、より重要なのは、この低下した身体機能の中で、どうすれば安全に生活できるかという環境を整えることである。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、主に中年以降に発症し、一次運動ニューロン(上位運動ニューロン)と二次運動ニューロン(下位運動ニューロン)が選択的にかつ進行性に変性・消失していく原因不明の疾患である。病勢の進展は比較的速く、人工呼吸器を用いなければ通常は2~5年で死亡することが多い。男女比は2:1で男性に多く、好発年齢は40~50歳である。

【症状】3型に分けられる。①上肢型(普通型):上肢の筋萎縮と筋力低下が主体で、下肢は痙縮を示す。②球型(進行性球麻痺):球症状(言語障害、嚥下障害など)が主体、③下肢型(偽多発神経炎型):下肢から発症し、下肢の腱反射低下・消失が早期からみられ、二次運動ニューロンの障害が前面に出る。

【予後】症状の進行は比較的急速で、発症から死亡までの平均期間は約 3.5 年といわれている。個人差が非常に大きく、進行は球麻痺型が最も速いとされ、発症から3か月以内に死亡する例もある。近年のALS患者は人工呼吸器管理(非侵襲的陽圧換気など)の進歩によってかつてよりも生命予後が延長しており、長期生存例ではこれらの徴候もみられるようになってきている。ただし、根治療法や特効薬はなく、病気の進行に合わせて薬物療法やリハビリテーションなどの対症療法を行うのが現状である。全身に筋萎縮・麻痺が進行するが、眼球運動、膀胱直腸障害、感覚障害、褥瘡もみられにくい(4大陰性徴候)。終末期には、眼球運動と眼瞼運動の2つを用いたコミュニケーション手段が利用される。

(※参考:「2 筋萎縮性側索硬化症」厚生労働省様HPより)

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(60歳、男性、自営業)は1人暮らし。つまずいたり転んだりすることが多くなり、精密検査のため入院したところ、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉と確定診断された。近隣に住む弟(57歳)と一緒に運送業を営んでいたが、運転ができなくなり仕事を辞めた。弟が保健所に医療費助成申請の手続きのために来所し、保健師が面接したところ「兄は自宅で度々転んでいます。この先どのような生活になるのか不安です」と話した。保健師は今後の支援体制を検討していくために、入院している医療機関でAさんと面接し「最期まで住み慣れた自宅で誰にも気を遣わず生活したい」という意向を確認し、主治医とも病状について共有した。

43 退院半年後、病状が進行したため要介護認定申請をしたところ要介護2であった。Aさんが弟以外から介護を受けることを拒否したため、介護保険サービスは福祉用具の利用のみとなった。弟は運送業を続けながら、Aさんの入浴介助や排泄後の後始末などを行っている。保健師が弟へ状況確認のために電話をすると「兄には心配をかけたくないので言えないのですが、毎日、介護と仕事で身体がつらくなってきました」と話した。

保健師の弟への対応で最も適切なのはどれか。

1.介護が負担に感じていると介護支援専門員へ伝えることを助言する。

2.筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉患者家族会の情報提供をする。

3.利用できる介護保険サービスの情報提供をする。

4.入浴介助の手技を確認する。

解答1

解説

・Aさん(60歳、男性、自営業、1人暮らし、筋萎縮性側索硬化症)。

・近隣に住む弟(57歳)と一緒に運送業を営んでいた

・退院半年後:病状が進行した(要介護2)。

・Aさんが弟以外から介護を受けることを拒否した。

・介護保険サービスは福祉用具の利用のみ。

・弟は運送業を続けながら、Aさんの入浴介助や排泄後の後始末などを行っている。

・弟「兄には心配をかけたくないので言えないのですが、毎日、介護と仕事で身体がつらくなってきました」と。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.〇 正しい。介護が負担に感じていると介護支援専門員へ伝えることを助言する。なぜなら、弟は「本人に心配をかけたくない」と言い、介護負担を一人で抱えているため。介護支援専門員(ケアマネジャー)に現状を伝えることで、客観的にケアプランを見直し、必要に応じてサービス利用を再検討できる。

・介護支援専門員とは、介護保険法等を根拠に、ケアマネジメントを実施することのできる公用資格、また有資格者のことをいう。免許という位置づけではなく、要支援・要介護認定者およびその家族からの相談を受け、介護サービスの給付計画を作成し、自治体や他の介護サービス事業者との連絡、調整等を行う。

2.× 筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉患者家族会の情報提供をする優先度は低い。なぜなら、弟は「毎日、介護と仕事で身体がつらい」という身体的な負担に直面しているため。家族会は、主に精神的な負担の軽減に寄与する。

・家族会とは、精神障害者(例えば、アルコール依存症など)を家族にもつ人たちが、お互いに悩みを分かちあい、共有し、連携することでお互いに支えあう会である。 支えあいを通して、地域で安心して生活できるための活動を行っている。一方的に講談するのではなく、それぞれが相互的に話し合う会である。

3.× 利用できる介護保険サービスの情報提供をする優先度は低い。なぜなら、弟はすでに介護保険サービス(福祉用具)の利用を知っており、問題はサービスの「情報不足」ではなく、弟の身体的な負担が主な問題点であるため。なぜ兄が拒否しているのか、その背景にある意向を再度確認し、弟が感じている負担をどう軽減するかを考えること。

4.× 入浴介助の手技を確認する優先度は低い。なぜなら、弟が訴えているのは「介護と仕事の両立による身体的疲労」であり、入浴介助の技術が分からないことではないため。また、入浴介助に困っているといった発言も聞かれない。

次の文を読み42~44の問いに答えよ。

Aさん(60歳、男性、自営業)は1人暮らし。つまずいたり転んだりすることが多くなり、精密検査のため入院したところ、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉と確定診断された。近隣に住む弟(57歳)と一緒に運送業を営んでいたが、運転ができなくなり仕事を辞めた。弟が保健所に医療費助成申請の手続きのために来所し、保健師が面接したところ「兄は自宅で度々転んでいます。この先どのような生活になるのか不安です」と話した。保健師は今後の支援体制を検討していくために、入院している医療機関でAさんと面接し「最期まで住み慣れた自宅で誰にも気を遣わず生活したい」という意向を確認し、主治医とも病状について共有した。

44 Aさんが誤嚥性肺炎で入院したことを機に今後の治療方針について検討を行った。Aさんは人工呼吸器の装着と胃瘻造設をしないという意思表示をした。数日後、Aさんの弟が保健所に来所した。「兄は人工呼吸器や胃瘻についてまだ迷っているようです。兄には長生きをしてほしいので病状が進行したら人工呼吸器をつけてほしい」と保健師に相談した。

このときに保健師が弟へ伝える内容で適切なのはどれか。

1.「皆で継続して話し合っていきましょう」

2.「Aさんの死去後の生活を考えてみませんか」

3.「Aさんが初めに表明した意思を尊重しましょう」

4.「人工呼吸器を装着するとずっと付き添いが必要です」

解答1

解説

・Aさん(60歳、男性、自営業、1人暮らし、筋萎縮性側索硬化症)。

・近隣に住む弟(57歳)。

・誤嚥性肺炎で入院した。

・Aさん「人工呼吸器の装着と胃瘻造設をしない」と。

・数日後:弟「兄は人工呼吸器や胃瘻についてまだ迷っているようです。兄には長生きをしてほしいので病状が進行したら人工呼吸器をつけてほしい」と。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.〇 正しい。「皆で継続して話し合っていきましょう」と保健師が弟へ伝える。なぜなら、Aさんの意思は揺らいでいる様子に加え、弟は「病状が進行したら人工呼吸器をつけてほしい」と長生きを望まれているため。したがって、関係者全員が話し合いを続けることが最も重要である。

2.× 「Aさんの死去後の生活を考えてみませんか」と伝える必要はない。なぜなら、弟は「兄に長生きしてほしい」と強く願っている段階であるため。悲嘆を強めたり、支援者への不信感につながる。

3.× 「Aさんが初めに表明した意思を尊重しましょう」と伝える必要はない。なぜなら、病気の進行に伴い、人の気持ちは大いに変わる可能性があるため。また、Aさんの意思は「まだ迷っている」と弟が話しており、最初に表明した意思と現在の意思が異なっている可能性がある。

4.× 「人工呼吸器を装着するとずっと付き添いが必要です」と伝える必要はない。なぜなら、「ずっと付き添いが必要」と断定的に伝えるのは誤解を招き、恐怖や不安を強めてしまう可能性があるため。人工呼吸器装着に伴うデメリットを一方的に伝えるのではなく、公平な情報提供を心掛ける必要がある。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

A社は、従業員1,200名のIT企業である。社内に数か所ある喫煙室について「喫煙室付近が、たばこ臭くとても不快である」と複数の社員から保健師に訴えがあった。保健師が喫煙室を巡視すると喫煙室周辺にたばこ臭が認められた。

45 受動喫煙を防止するために保健師が最初に行う対応で優先度が高いのはどれか。

1.各部署の喫煙率について調査する。

2.喫煙室の利用上の注意点を喫煙室内に貼付する。

3.喫煙室周辺のたばこ臭について衛生委員会へ報告する。

4.社員に対し受動喫煙の現状についてのアンケート調査を実施する。

解答3

解説

・A社:従業員1,200名(IT企業)。

・社内に数か所ある喫煙室について「喫煙室付近が、たばこ臭くとても不快である」と複数の社員から保健師に訴えがあった。

・保健師が喫煙室を巡視すると喫煙室周辺にたばこ臭が認められた。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.× 各部署の喫煙率について調査する優先度は低い。なぜなら、「喫煙室付近のたばこ臭」と各部署の喫煙率との関連性は低いため。今回の訴えは「喫煙室付近にたばこ臭がある=喫煙室の構造や換気に問題がある」ことが疑われる。

2.× 喫煙室の利用上の注意点を喫煙室内に貼付する優先度は低い。なぜなら、注意書きの掲示だけでは、喫煙室外へのたばこ臭拡散を防ぐことにつながりにくいため(根本的な解決策にはならない)。また、注意書きは、必ずしも全員がそれに従うとは限らない。国のガイドラインも「完全分煙(物理的隔離・適切換気)」を推奨している。

3.〇 正しい。喫煙室周辺のたばこ臭について衛生委員会へ報告する。なぜなら、受動喫煙は労働者の健康障害につながり、実際に「喫煙室付近が、たばこ臭くとても不快である」と複数の社員から訴えがあるため。したがって、委員会での検討・改善が必要である。

・衛生委員会とは、労働安全衛生法において定められている、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度である。①労働者の健康障害の防止や②健康の保持増進に関する取り組みなどの重要事項について、労使一体となって調査審議を行う場である。

4.× 社員に対し受動喫煙の現状についてのアンケート調査を実施する優先度は低い。なぜなら、問題がすでに顕在化しているため。アンケート調査を行うと、結果が出るまでに時間がかかり、問題解決が遅れる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ