この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

A社は、従業員1,200名のIT企業である。社内に数か所ある喫煙室について「喫煙室付近が、たばこ臭くとても不快である」と複数の社員から保健師に訴えがあった。保健師が喫煙室を巡視すると喫煙室周辺にたばこ臭が認められた。

46 その後A社では、健康増進法および労働安全衛生法に基づく職場における受動喫煙防止のためのガイドラインを踏まえ建物内禁煙を決め、さらに受動喫煙対策について見直しを検討することとなった。

本ガイドラインに基づく取り組みで適切なのはどれか。

1.産業医が受動喫煙防止対策推進計画を策定する。

2.A社を敷地内禁煙にするための助成金を申請する。

3.労働組合を中心に受動喫煙対策について検討する。

4.労働者の募集の際は就業場所の受動喫煙防止対策について明示する。

解答4

解説

・A社:従業員1,200名(IT企業)。

・喫煙室周辺にたばこ臭が認められた。

・その後:建物内禁煙を決め、受動喫煙対策について見直しを検討する。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.× 受動喫煙防止対策推進計画を策定するのは、「産業医」ではなく事業者(会社)である。なぜなら、労働安全衛生法では、受動喫煙防止対策を講じる責任は事業者にあると定められているため。

・産業医とは、労働安全衛生法に基づき、事業所や労働者に対して労働衛生について勧告・指導・助言を行う医師のことである。業種を問わず常時使用する労働者が50人以上の事業場で、事業所が産業医を選任することが義務付けられている。原則として、少なくとも毎月1回職場巡視をしなければならない。

2.× A社を敷地内禁煙にするための助成金を申請する優先度は低い。「敷地内禁煙にすること」と、助成金の申請は関連性が低い。喫煙室の設置や改修にかかる費用の一部を補助するものは、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」が当てはまる。

3.× 「労働組合」ではなく事業者(会社)を中心に受動喫煙対策について検討する。なぜなら、そもそも受動喫煙対策を進める主体は、事業者(会社)であるため。

・労働組合とは、働く人たちが自主的に結成する団体で、賃金や労働条件を改善し、雇用の安定や権利を守ることを目的としている。会社との交渉や相談を集団で行い、一人では難しい要求も実現しやすくする役割を持つ。

4.〇 正しい。労働者の募集の際は、就業場所の受動喫煙防止対策について明示する。なぜなら、厚生労働省のガイドラインでは、求人票や募集要項に「屋内禁煙」「喫煙室あり」などの情報を記載し、求職者に労働環境を明示することが義務付けられているため(※参考:「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」厚生労働省HPより)。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

A社は、従業員1,200名のIT企業である。社内に数か所ある喫煙室について「喫煙室付近が、たばこ臭くとても不快である」と複数の社員から保健師に訴えがあった。保健師が喫煙室を巡視すると喫煙室周辺にたばこ臭が認められた。

47 A社では、社内の受動喫煙対策の強化に加え喫煙者に対し禁煙指導を行うことを決めた。これを受け保健師は健康診断の問診票からA社の喫煙者の禁煙に対する意向を分析した。その結果、変化ステージ理論の無関心期にある者が多いことが分かった。

無関心期への対応で適切なのはどれか。

1.禁煙外来を紹介する。

2.禁煙の重要性について説明する。

3.職場の上司から禁煙を促してもらう。

4.禁煙までのスケジュールを立ててもらう。

解答2

解説

・A社:従業員1,200名(IT企業)。

・社内の受動喫煙対策の強化。

・喫煙者に対し禁煙指導を行う。

・保健師:健康診断の問診票からA社の喫煙者の禁煙に対する意向を分析した。

・変化ステージ理論の無関心期が多い。

→無関心期は、行動変容を考えていない時期である。したがって、支援策として、知識・情報の提供、問題点の指摘があげられる。

1.× 禁煙外来を紹介するのは、「準備期や実行期」である。無関心期に紹介しても受診に至らないことが多い。

2.〇 正しい。禁煙の重要性について説明する。なぜなら、無関心期は、行動変容を考えていない時期であるため。したがって、支援策として、知識・情報の提供、問題点の指摘があげられる。

3.× 職場の上司から禁煙を促してもらう必要はない。なぜなら、上司からの命令や強制は、反発心を招き、自発的な行動変容を阻害する可能性があるため。また、パワハラと受け取られるリスクもある。

4.× 禁煙までのスケジュールを立ててもらうのは、「準備期や実行期」である。無関心期には、まだ禁煙の意思がないため、スケジュールを立てる段階ではない。

変化ステージ理論(行動変容ステージモデル)とは、人の健康行動の変容や維持について示された理論である。1980年代前半に禁煙の研究から導かれたモデルであり、いろいろな健康(食事や運動、筋炎)に関する行動について幅広く研究と実践が進められた。行動変容ステージモデルでは、人が行動(生活習慣)を変える場合は、「無関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の5つのステージを通ると考えられている。

無関心期:行動変容を考えていない時期であるため支援策として、知識・情報の提供、問題点の指摘があげられる。

関心期:行動変容を考えているが実行していない時期であるため、動機づけが大切である。

準備期:すぐ始める意思がある時期もしくは独自の方法でも何かしら行っている時期であるため行動案の提示・目標設定などの計画支援を行う。

実行期:望ましい行動を起こした時期であるため、行動実践の意欲強化と報酬づけ環境調整していく。

維持期:6か月以上行動を継続している時期であるため、維持のためのサポートを継続する。

(参考:「行動変容ステージモデル」厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトより)

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

Aさん(42歳、男性)は2週間の海外旅行から9月1日に帰国した。滞在地では麻しんが流行していたが、帰国時のAさんには特に症状がなく、翌日から5日間、会社へ出勤した。帰国6日後に、起床時から発熱がみられたため近くのB診療所を受診し、解熱薬等の処方を受けた。その2日後に全身の発疹が出現したので再度B診療所を受診したところ、麻しんが疑われたためC病院に紹介され入院となった。C病院の医師は入院時点までのAさんの症状および経過から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき麻しんの発生届を管轄保健所へ提出した。

48 このときの保健所の対応で適切なのはどれか。

1.麻しん患者の発生を直ちに公表する。

2.Aさんに麻しんウイルスのPCR検査を行う。

3.AさんのC病院への入院について入院勧告手続きを行う。

4.Aさんの滞在国に同時期に滞在した無症状の帰国者に外出自粛を指示する。

5.Aさんの同居者には過去の罹患歴・接種歴に関わらず麻しん含有ワクチンの緊急接種を勧奨する。

解答2

解説

・Aさん(42歳、男性)

・9月1日に帰国(2週間の海外旅行)。

・滞在地:麻しんが流行。

・帰国8日後:全身の発疹が出現した(麻しんの疑い)。

・医師:入院時点までのAさんの症状および経過から、感染症法に基づき麻しんの発生届を管轄保健所へ提出した。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.× 麻しん患者の発生を「直ちに公表する」必要はない。なぜなら、麻しんは5類感染症全数把握疾患であるため。感染症法では、届け出を受けた保健所は調査・確認を行う。プライバシーや風評被害に配慮し、無条件に即公表はしない。

【保健所への届出期間】

1~3類感染症:診断後ただちに届け出を行う。

4類感染症:原則、診断後7日以内に届け出を行う。

5類感染症(全数把握):原則、診断後7日以内に届け出を行う。

5類感染症(定点把握):次の月曜日まで、または翌月初日まで。

2.〇 正しい。Aさんに麻しんウイルスのPCR検査を行う。なぜなら、麻しんは臨床症状だけで確定診断できない場合もあるため(医師からの届出はあくまで「疑い」であり、この検査によって麻しんの確定診断を行う)。したがって、感染症法に基づき自治体の衛生研究所でPCR検査やIgM抗体検査が行われる(根拠法:感染症法第15条)。

3.× AさんのC病院への入院について入院勧告手続きを行う必要はない。なぜなら、入院勧告が行えるのは「1・2類感染症などの重篤でまん延の恐れがある感染症」の場合であるため。麻しん(5類)は対象外である。

・『感染症法』に基づく入院勧告制度とは、結核など特定の感染症で周囲に感染させる恐れが高い患者に対し、都道府県知事が医師の診断をもとに強制的に入院を命じられる仕組みである。本人の意思に反しても公衆衛生を守るために実施される。

4.× Aさんの滞在国に同時期に滞在した無症状の帰国者に外出自粛を指示する必要はない。なぜなら、感染症法で外出制限を指示できるのは、1類や新感染症など極めて重篤な疾患に限られるため。麻しんについては「接触者追跡」「ワクチン接種」「発症時の受診勧奨」が中心である。

5.× Aさんの同居者には過去の罹患歴・接種歴に関わらず麻しん含有ワクチンの緊急接種を勧奨する必要はない。なぜなら、過去の罹患歴や接種歴がある人には、緊急接種の必要はないため。過去に麻しんにかかったり、ワクチンを接種したりしている人は、すでに免疫を獲得している可能性が高い。

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

Aさん(42歳、男性)は2週間の海外旅行から9月1日に帰国した。滞在地では麻しんが流行していたが、帰国時のAさんには特に症状がなく、翌日から5日間、会社へ出勤した。帰国6日後に、起床時から発熱がみられたため近くのB診療所を受診し、解熱薬等の処方を受けた。その2日後に全身の発疹が出現したので再度B診療所を受診したところ、麻しんが疑われたためC病院に紹介され入院となった。C病院の医師は入院時点までのAさんの症状および経過から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき麻しんの発生届を管轄保健所へ提出した。

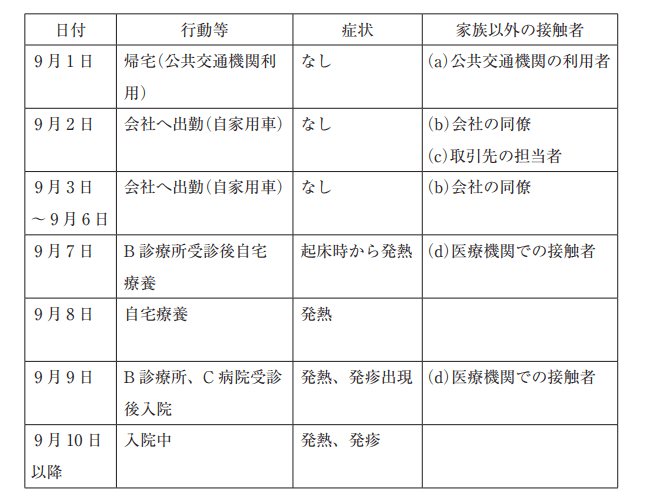

49 保健所による積極的疫学調査が行われた。Aさんの帰国後の接触者を表に示す。

麻しん発症リスクが高い濃厚接触者の範囲はどれか。

1.(a)(b)(c)(d)

2.(b)(c)(d)

3.(b)(d)

4.(d)

解答3

解説

・Aさん(42歳、男性)

・9月1日に帰国(2週間の海外旅行)。

・滞在地:麻しんが流行。

・翌日から5日間:会社へ出勤。

・帰国6日後(9月7日):起床時から発熱がみられた(解熱薬等の処方)。

・その2日後(9月9日):全身の発疹が出現した(麻しんの疑い)。

→麻しんとは、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症である。 麻しんウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その感染力は非常に強い。麻疹ウイルスの感染後、10~12日間の潜伏期ののち発熱や咳などの症状で発症する。38℃前後の発熱が2~4日間続き、倦怠感(小児では不機嫌)があり、上気道炎症状(咳、鼻みず、くしゃみなど)と結膜炎症状(結膜充血、目やに、光をまぶしく感じるなど)が現れて次第に強くなる。

。

→感染力が最も強いのは、発疹出現の約4日前から発疹出現後4日まで。

→Aさんの感染拡大期間は、9月5日頃~9月13日頃と考えられる。

1.× (a)(b)(c)(d)

9月1日~2日の公共交通機関利用者(a)や取引先担当者(c)は、感染可能期間外である。なぜなら、麻しんの潜伏期に接触しても、感染拡大しないため。

2.× (b)(c)(d)

9月2日の取引先担当者(c)は、感染可能期間外である。なぜなら、麻しんの潜伏期に接触しても、感染拡大しないため。

3.〇 正しい。(b)(d)

9月5日頃以降の会社の同僚(b)と、9月7日以降の医療機関接触者(d)が対象となる。なぜなら、麻しんの感染力が最も強いのは、発疹出現の約4日前から発疹出現後4日までであるため。つまり、Aさんの感染拡大期間は、9月5日頃~9月13日頃と考えられる。

4.× (d)

・会社の同僚(b)もリスクが高いため除外できない。

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

Aさん(42歳、男性)は2週間の海外旅行から9月1日に帰国した。滞在地では麻しんが流行していたが、帰国時のAさんには特に症状がなく、翌日から5日間、会社へ出勤した。帰国6日後に、起床時から発熱がみられたため近くのB診療所を受診し、解熱薬等の処方を受けた。その2日後に全身の発疹が出現したので再度B診療所を受診したところ、麻しんが疑われたためC病院に紹介され入院となった。C病院の医師は入院時点までのAさんの症状および経過から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき麻しんの発生届を管轄保健所へ提出した。

50 Aさんの同居家族を含む接触者中3名が二次感染により麻しんを発症したが、3名とも麻しんワクチンの未接種者であった。今回の事例を受け、管轄保健所の保健師は、今後、麻しん患者が発生した場合の拡大防止の取り組みの一環として麻しん定期予防接種の接種率向上のため、未就学児の保護者を対象とする講演会等に積極的に出向き、予防接種の重要性について説明を行う時間を設けてもらうようにした。ある会場での講演会終了後に、参加者である一人の母親から「かかりつけの医師から勧められているが、自分は子どもに予防接種を受けさせるつもりはない」と申し出があった。

この母親への保健師の対応で適切なのはどれか。

1.「受けさせたくない方に余計なお話をお聞かせしてしまい失礼しました」と伝える。

2.「予防接種についてもう一度説明させていただいてもよいですか」と尋ねる。

3.「予防接種を受けさせたくない理由を教えていただけますか」と尋ねる。

4.「法律で定められているので接種の義務があります」と伝える。

解答3

解説

・今後の目的:麻しん定期予防接種の接種率向上。

・対象:未就学児の保護者。

・手段:講演会(予防接種の重要性)で説明をする。

・講演会終了後:母親「かかりつけの医師から勧められているが、自分は子どもに予防接種を受けさせるつもりはない」と申し出があった。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.× 「受けさせたくない方に余計なお話をお聞かせしてしまい失礼しました」と伝える必要はない。なぜなら、母親との対話を拒否し、目的である「定期予防接種の接種率向上」につながらないため。謝罪するだけでは、保護者の疑問や不安が解消されず、行動変容につながらない。

2.× 「予防接種についてもう一度説明させていただいてもよいですか」と尋ねる必要はない。なぜなら、母親はすでに「かかりつけの医師から勧められている」と話しており、情報不足が問題ではない可能性が高いため。なぜ接種したくないのか」を理解することが重要である。

3.〇 正しい。「予防接種を受けさせたくない理由を教えていただけますか」と尋ねる。なぜなら、母親の考えや気持ちに寄り添い、その背景にある真の理由を把握することができるため。まず相手の思いを引き出すことで、不安(副反応への懸念など)や誤解を把握できる。

4.× 「法律で定められているので接種の義務があります」と伝える必要はない。なぜなら、 「義務」と強調すると反発を招きやすいため。麻しんの予防接種は努力義務であり、法的義務ではない。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ