この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み51~53の問いに答えよ。

A市は臨海部に工業地帯を有し、市民の多くが大小の工場に勤務している。県内他市に比べて、生活習慣病のリスクを高める飲酒量の者、喫煙者、肥満者の割合が高いこと、魚類摂取量や塩分摂取量が多いこと、定期健康診断の受診率が低いことが把握されている。また、大腸癌の罹患率が高い一方で、検診受診率が低いことが課題となっている。A市は大腸癌について、検診受診率向上の対策とともに、予防対策も検討することにした。

51 A市住民の大腸癌のリスク因子で可能性が高いのはどれか。2つ選べ。

1.振動

2.肥満

3.多量飲酒

4.塩分の過剰摂取

5.魚類摂取の過多

解答2・3

解説

大腸癌とは、大腸(結腸・直腸・肛門)に発生するがんである。この20年で大腸がんによる死亡数は1.5倍に拡大していてがんによる死亡数でも胃がんを抜いて第2位になっている。生活習慣に関わる大腸がんのリスク要因として、運動不足、野菜や果物の摂取不足、肥満、飲酒などが挙げられる。生活習慣の欧米化(高脂肪・低繊維食)が関与していると考えられている。

1.× 振動は、大腸がんのリスク因子とはいえない。振動は、レイノー現象や振動障害が関連する。レイノー現象とは、四肢(特に手指)が蒼白化、チアノーゼを起こす現象である。手指の皮膚が寒冷刺激や精神的ストレスにより蒼白になり、それから紫色を経て赤色になり、元の色調に戻る一連の現象をいう。

2.〇 正しい。肥満は、A市住民の大腸癌のリスク因子で可能性が高い。なぜなら、肥満はインスリン抵抗性や炎症性サイトカインの増加を介して、発がんリスクを高めるため。内臓脂肪型肥満では特にリスク上昇が顕著である。

3.〇 正しい。多量飲酒は、A市住民の大腸癌のリスク因子で可能性が高い。なぜなら、多量飲酒によりエタノール代謝で生じるアセトアルデヒドは発がん性を持つため。また、飲酒に伴う葉酸欠乏も発がんリスクを高める。

4.× 塩分の過剰摂取は、胃癌のリスク因子である。高塩分食は、胃の粘膜を損傷し、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染や胃がんの発症リスクを高めることが指摘されている。

5.× 魚類摂取の過多は、むしろ大腸癌のリスクを低下させる可能性がある。なぜなら、魚類に含まれるEPA・DHAなどのn-3系多価不飽和脂肪酸は抗炎症作用をもち、がん予防効果が期待されているため。

次の文を読み51~53の問いに答えよ。

A市は臨海部に工業地帯を有し、市民の多くが大小の工場に勤務している。県内他市に比べて、生活習慣病のリスクを高める飲酒量の者、喫煙者、肥満者の割合が高いこと、魚類摂取量や塩分摂取量が多いこと、定期健康診断の受診率が低いことが把握されている。また、大腸癌の罹患率が高い一方で、検診受診率が低いことが課題となっている。A市は大腸癌について、検診受診率向上の対策とともに、予防対策も検討することにした。

52 この年、A市の大腸がん検診を受診した者は5,001人、そのうち精密検査が必要な者は500人であった。その後、精密検査で大腸癌と診断された者は10人であった。検診では異常がなかった4,501人のうち、大腸癌が発見された者が1人いた。

陽性反応的中度は何%か。

ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第2位を四捨五入すること。

解答:①.②%

①:0~9

②:0~9

解答20

解説

・疾病を有するものを正しく疾病ありと診断する確率を「感度」という。

・疾病を有さないものを正しく疾病なしと診断する確率を「特異度」という。

・検査陽性者のうち実際に疾病を有する者の割合を「陽性反応的中度(陽性的中立)」という。

・検査陰性者のうち実際に疾病を有さない者の割合を「陰性反応的中度(陰性的中立)」という。

・疾病なしだが、検査結果は陽性と判定される割合を「偽陽性率」という。

・疾病ありだが、検査結果は陰性と判定される割合を「偽陰性率」という。

・A市の大腸がん検診を受診した者は5,001人(うち精密検査が必要な者は500人)

・精密検査:大腸癌と診断された者は10人。

・検診では異常がなかった4,501人のうち、大腸癌が発見された者が1人。

検診で陽性(精密検査が必要)と判定された人数:500人

陽性者の中で、実際に大腸がんであった人数:10人

陽性反応的中度の計算式は、(実際に病気だった人数÷陽性と判定された人数)×100

(10÷500)×100

=2.0

よって、陽性反応的中度は2.0%となる。

次の文を読み51~53の問いに答えよ。

A市は臨海部に工業地帯を有し、市民の多くが大小の工場に勤務している。県内他市に比べて、生活習慣病のリスクを高める飲酒量の者、喫煙者、肥満者の割合が高いこと、魚類摂取量や塩分摂取量が多いこと、定期健康診断の受診率が低いことが把握されている。また、大腸癌の罹患率が高い一方で、検診受診率が低いことが課題となっている。A市は大腸癌について、検診受診率向上の対策とともに、予防対策も検討することにした。

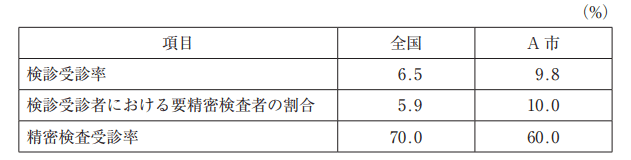

53 同じ年に市区町村が実施した大腸がん検診受診者における検診と精密検査の受診状況について全国とA市の実際の値を表に示す。

A市の大腸がん予防対策で優先度が高いのはどれか。

1.検診の敏感度を上げる。

2.禁煙指導教室を開催する。

3.40歳代に検診の受診を勧奨する。

4.要精密検査者に精密検査の受診を勧奨する。

解答4

解説

①検診受診率=全国より高い

②要精検割合=全国より高い

③精密検査受診率=全国より低い

→A市の課題は、要精検割合が全国より高いにもかかわらず、精密検査受診率が全国より低いことである。つまり、「精検受診の未完了」であることの対応が必要である。

1.× 検診の敏感度を上げる優先度は低い。なぜなら、A市の現在の課題は、精密検査受診率の低さ(60%)であるため。

・敏感度とは、実際に疾病にかかっている者が検査で陽性となる割合で、検査による疾病発見の能力を表す(医学検査においては一般的に「感度」という用語がよく使われる)。

2.× 禁煙指導教室を開催する優先度は低い。なぜなら、A市の現在の課題は、精密検査受診率の低さ(60%)であるため。禁煙指導教室は、一次予防として重要である。

3.× 40歳代に検診の受診を勧奨する優先度は低い。なぜなら、A市の検診受診率(9.8%)は全国より高いため。

4.〇 正しい。要精密検査者に精密検査の受診を勧奨する。なぜなら、A市の精密検査受診率は、全国より低いため。陽性者の確定診断手段(大腸内視鏡など)に確実につなぐことで、早期癌の発見・治療が即時に増え、死亡率低下に最も寄与する。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

Aちゃん(2か月、女児)は18トリソミーと診断を受け大学病院に入院している。体調が安定してきたため、B町の自宅で療養を行う予定である。Aちゃんの両親は入院している大学病院の看護師から経管栄養と吸引の手技を教わり、在宅療養の準備にとりかかっている。

54 Aちゃんの円滑な在宅への移行を目的に、大学病院において関係職種による退院前カンファレンスが開催されることとなった。大学病院からは主治医と看護師、病院のソーシャルワーカー、病院外からは訪問看護師、保健所保健師、B町保健師が出席する予定である。

その他の参加者で優先度が高いのはどれか。

1.相談支援専門員

2.保育所の保育士

3.民生・児童委員

4.大学病院の公認心理師

解答1

解説

・Aちゃん(2か月、女児、18トリソミー)

・自宅で療養を行う予定。

・両親:経管栄養と吸引の手技を教わり、在宅療養の準備にとりかかっている。

・退院前カンファレンスが開催される。

・大学病院からは主治医と看護師、病院のソーシャルワーカー、病院外からは訪問看護師、保健所保健師、B町保健師が出席する予定。

→18トリソミーとは、エドワーズ症候群ともいい、余分な18番染色体によって引き起こされる染色体異常症の一種である。通常は知的障害と出生時低身長のほか、重度の小頭症、心奇形、後頭部突出、変形を伴う耳介低位、やつれたような特徴的顔貌などの様々な先天奇形で構成される。

1.〇 正しい。相談支援専門員は、その他の参加者で優先度が高い。なぜなら、Aちゃんの在宅療養に必要なサービスを共通認識として持つことができ、円滑な移行ができるため。

・相談支援専門員とは、障害のある人やその家族の希望や生活状況を聞き取り、必要な福祉サービスを一緒に考え、計画を立てる専門職である。地域で安心して暮らせるよう、関係機関との調整や継続的な支援を行う。

2.× 保育所の保育士より優先されるものが他にある。なぜなら、退院直後のカンファレンスの焦点は「在宅療養の準備」であるため。また、Aちゃんは生後2か月であり、保育所を利用できる段階ではない。

3.× 民生・児童委員より優先されるものが他にある。なぜなら、民生・児童委員は、地域の見守り役であり、在宅療養の専門的な支援には直接かかわらないため。。

・児童委員とは、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けている。

4.× 大学病院の公認心理師より優先されるものが他にある。なぜなら、退院直後のカンファレンスの焦点は「在宅療養の準備」であるため。まず物理的・制度的な支援体制を整えることが最優先である。

・公認心理師とは、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識および技術をもって、助言や指導、援助、分析などを業とする人である。つまり、心の問題を抱えた人に対して、心理学の知識と技術を用いて援助する専門家である。

次の文を読み54、55の問いに答えよ。

Aちゃん(2か月、女児)は18トリソミーと診断を受け大学病院に入院している。体調が安定してきたため、B町の自宅で療養を行う予定である。Aちゃんの両親は入院している大学病院の看護師から経管栄養と吸引の手技を教わり、在宅療養の準備にとりかかっている。

55 退院後、Aちゃんは訪問看護を週3回利用し、大学病院には月1回、自家用車で1時間半をかけて通院している。退院後6か月、B町で感染症が流行し訪問看護ステーションの勤務可能な看護師が少なくなり、Aちゃんの訪問看護は一時的に回数が減少した。B町周辺には小児を受け入れる訪問看護ステーションがない。B町やB町以外の地域から「障害児が安心して在宅療養ができる支援体制を構築してほしい」という要望が、C県に寄せられ地域課題となっている。県の医療政策および障害福祉を担当する関係機関が医療計画の見直しに向けて検討することになった。

検討する内容で優先度が高いのはどれか。

1.育児ボランティアの養成

2.保育所における看護師の充実

3.小児救命救急センターの新たな開設

4.小児の訪問看護を行う看護師の育成

解答4

解説

・感染症が流行し訪問看護ステーションの勤務可能な看護師が少なくなった。

・訪問看護は一時的に回数が減少。

・B町周辺には小児を受け入れる訪問看護ステーションがない。

・B町やB町以外の地域から「障害児が安心して在宅療養ができる支援体制を構築してほしい」という要望が、C県に寄せられ地域課題となっている。

・県の医療政策および障害福祉を担当する関係機関が医療計画の見直しに向けて検討する。

→課題は、感染流行時に訪問看護師が不足して訪問回数が減少し、さらに小児を受け入れる訪問看護ステーションが周辺に存在しないこと。

1.× 育児ボランティアの養成より優先されるものが他にある。なぜなら、育児ボランティアは、専門的な医療的ケア(経管栄養や吸引)に対応することはできないため。「障害児が安心して在宅療養ができる支援体制を構築してほしい」という要望に対応できない可能性が高い。

2.× 保育所における看護師の充実より優先されるものが他にある。なぜなら、今回の課題は、在宅療養中の訪問看護師不足であり、保育所内の看護師の充実とは直接関係がないため。ちなみに、保育所の看護師は、医療的ケア児が就園した際に支援・ケアする看護師のことである。

3.× 小児救命救急センターの新たな開設より優先されるものが他にある。なぜなら、今回の問題は「感染流行時に訪問看護が不足し、在宅生活の継続が困難になること」であるため。救急センターの有無とは直接関係がない。

・救命救急センターとは、重篤な状態の患者を受け入れる施設である。

4.〇 正しい。小児の訪問看護を行う看護師の育成は、検討する内容で優先度が高い。なぜなら、本設問に明確に「訪問看護は一時的に回数が減少」と記載があるため。これは、小児看護、特に医療的ケア児への対応に長けた看護師が地域に不足していることを意味する。したがって、育成が最も優先度の高い対策となる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ