この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

26 潜伏期間が最も長い感染症はどれか。

1.風疹

2.肺結核

3.百日咳

4.インフルエンザ

5.流行性耳下腺炎

解答2

解説

潜伏期間とは、病原体に感染してから、体に症状が出るまでの期間、あるいは感染性を持つようになるまでの期間のことである。病原体の種類によって異なる。

1.× 風疹の潜伏期間は、通常2~3週間(平均16~18日)程度である。

・風疹とは、発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症である。難聴・白内障・心奇形である。妊婦が妊娠初期に風疹に感染すると、不顕性であっても経胎盤的に胎児に影響を与え、先天性風疹症候群と呼ばれる先天異常を引き起こすことがある。

2.〇 正しい。肺結核は、選択肢の中で潜伏期間が最も長い。肺結核の潜伏期間は、一般的に半年~2年(小児ではやや短い)である。

・肺結核とは、結核菌による感染症で、体の色々な臓器に起こることがあるが多くは肺のことである。結核菌は、喀痰の中に菌が出ている肺結核の患者と密閉空間で長時間(一般的には数週間以上)接触することにより空気感染でうつる。リンパ節結核や脊椎カリエス(骨の結核)など、肺に病気のない結核患者からはうつらない。また肺結核でも、治療がうまくいって喀痰の中に菌が出ていない患者さんからはうつることはない。また、たとえ感染しても、発病するのはそのうち1割ぐらいといわれており、残りの9割の人は生涯何ごともなく終わる。感染してからすぐに発病することもあるが、時には感染した後に体の免疫が働いていったん治癒し、その後数ヶ月から数十年を経て、免疫が弱ったときに再び結核菌が増えて発病することもある。結核の症状には、咳、痰、血痰、熱、息苦しさ、体のだるさなどがある。

3.× 百日咳の潜伏期間は、通常7~10日(最長21日)日程度である。

・百日咳とは、特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴とする急性気道感染症である。百日咳の原因菌は、百日咳菌である。特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴とする急性気道感染症である。母親からの免疫(経胎盤移行抗体)が十分でなく、乳児期早期から罹患する可能性があり、1歳以下の乳児、特に生後6 カ月以下では死に至る危険性も高い。百日せきワクチンを含むDPT三種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風)あるいはDPT-IPV四種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)接種はわが国を含めて世界各国で実施されており、その普及とともに各国で百日咳の発生数は激減している。しかし、ワクチン接種を行っていない人や接種後年数が経過し、免疫が減衰した人での発病はわが国でも見られており、世界各国でいまだ多くの流行が発生している。

4.× インフルエンザの潜伏期間は、1~5日程度である。

・インフルエンザとは、インフルエンザウイルスへの感染を原因に発症する。A型、B型、C型の3種類があり、このうち冬季に流行する「季節性インフルエンザ」はA型とB型によるものである。症状として、38度以上の発熱や寒気、関節痛、全身のだるさなどの全身症状と、喉の痛みや咳などの風邪のような症状が現れる。

5.× 流行性耳下腺炎の潜伏期間は、2~3週間(平均18日前後)程度である。

・流行性耳下腺炎とは、おたふくかぜともいい、片側あるいは両側の唾液腺の腫脹を特徴とするウイルス感染症である。通常1~2 週間で軽快する。最も多い合併症は髄膜炎であり、その他髄膜脳炎、睾丸炎、卵巣炎、難聴、膵炎などを認める場合がある。

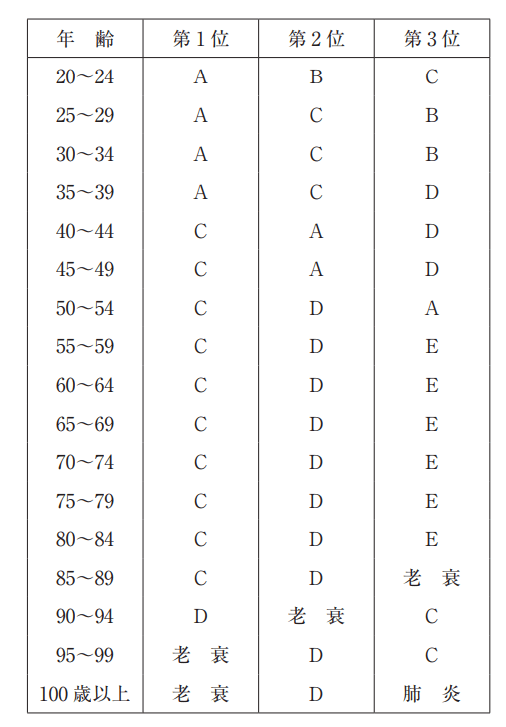

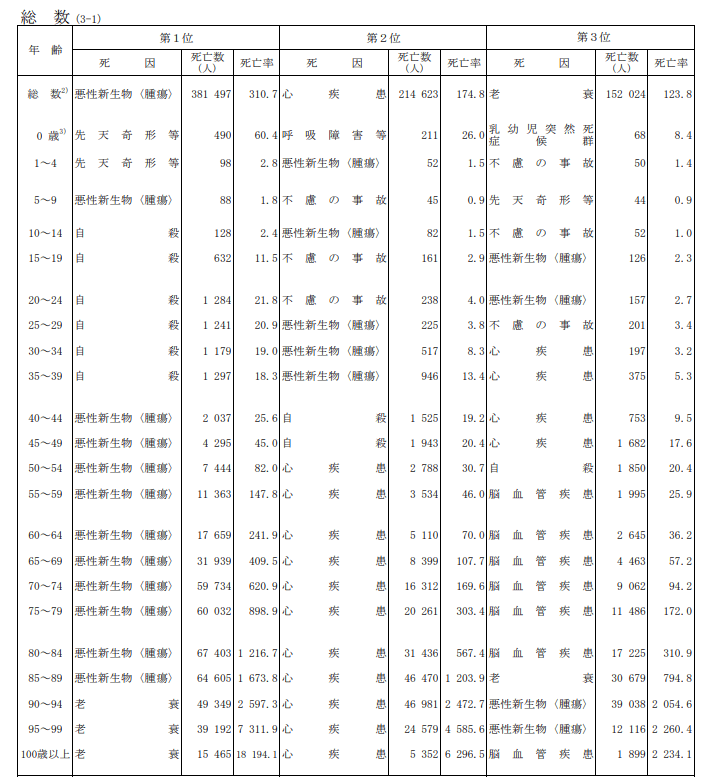

27 令和3年(2021年)の人口動態統計における20歳以上の年齢別死亡原因を以下に示す。

不慮の事故はどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

5.E

解答2

解説

(※図引用:「死亡数・死亡率(人口10万対),性・年齢(5歳階級)・死因順位別」厚生労働省HPより)

1.× Aは、自殺である。20歳ごろは、心身の変化や将来への不安(就活、仕事内容)、人間関係の悩みが重なりやすい時期で、精神的ストレスが大きく、自殺が最も多くなる傾向がある。

2.〇 正しい。Bは、不慮の事故である。20歳ごろは、活動範囲が広がる一方で経験不足から交通事故や転落などの不慮の事故も多発しやすい傾向にある。

3.× Cは、悪性新生物である。

4.× Dは、心疾患である。

5.× Eは、脳血管疾患である。

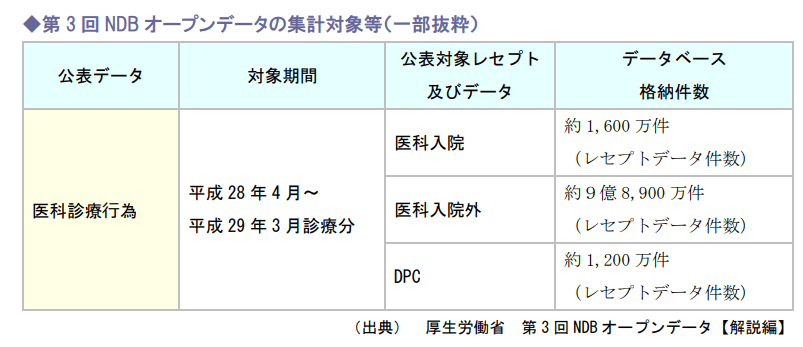

28 レセプト情報・特定健診等情報データベース〈NDB〉について正しいのはどれか。

1.3年に1回データが更新される。

2.無作為抽出による標本調査である。

3.研究を目的に収集されたデータである。

4.年間1000万件程度のデータが蓄積されている。

5.高齢者の医療の確保に関する法律に基づいている。

解答5

解説

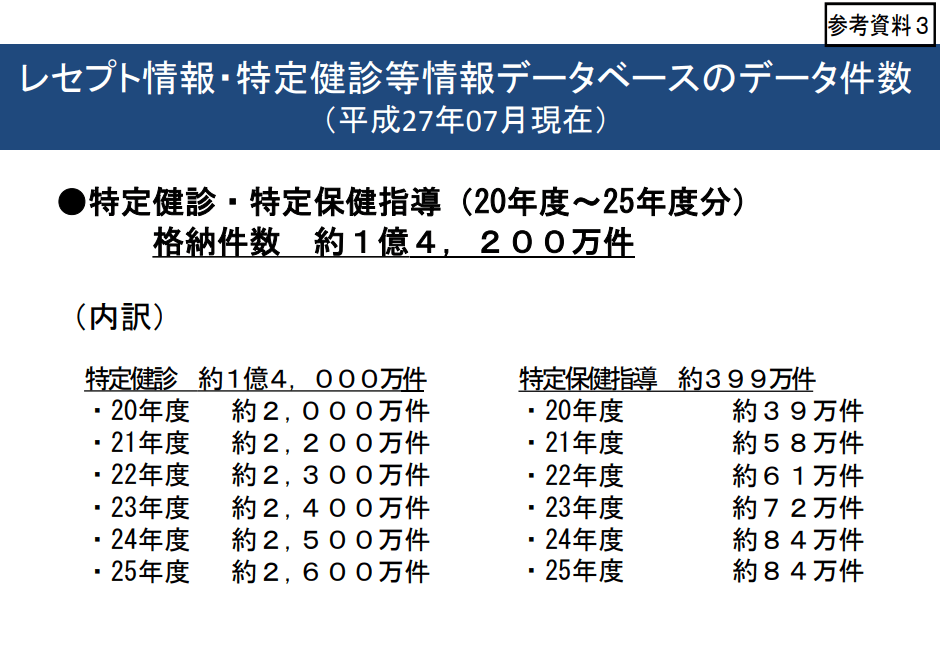

レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)とは、①医療機関を受診した際に医療機関から保険者に対して発行される診療報酬明細書(レセプト)と、②40歳以上を対象に行われている特定健康診査・保健指導の結果からなるデータベースである。

・特定健康診査とは、40~74歳までの医療保険加入者を対象に実施されるものである。特定健診で行う検査は、主に①身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、②血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、③肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、④血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)、⑤尿検査(尿糖・尿蛋白)などである。

(※図引用:「医療需要の実態把握に活用 NDB オープンデータの概要」医業経営情報様HPより)

1.× 「3年に1回」ではなく月1回データが更新される。

●レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)の更新ペースは月1回である(ただし、各ジャンルによって更新ペースは異なる)。

・NDB自体(厚生労働省が管理している巨大なデータベース)は、日々レセプトデータや特定健診データが蓄積されています。

・公表用データセットとして公開されるのは、年1回程度である。

・研究利用向けに提供されるNDBデータ(申請ベース)は、月1回くらいで更新されることが多い。

2.× 「無作為抽出による標本調査」ではなく、全数調査(悉皆調査)である。なぜなら、全国の医療機関から提出されるレセプト情報を基にしているため。

・全数調査(悉皆調査)とは、対象となるものを全て調べる調査の事である。 全数調査は、誤差なく正確な結果が得られる反面、膨大な費用や手間がかかるという欠点もある。

3.× 「研究」だけでなく、医療費適正化計画の作成・実施および評価のための調査や分析を目的に収集されたデータでもある。

・高齢者医療確保法16条「厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「医療保険等関連情報」という。)について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする」と記載されている(※引用:「高齢者医療確保法」e-GOV法令検索様HPより)

4.× 「年間1000万件」ではなく「年間2000万件以上」のデータが蓄積されている(※詳しくは下参照)。

5.〇 正しい。高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づいている。特に16条に規定されている(※選択肢3参照)。

・高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)とは、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。

(※データ引用:「レセプト情報・特定健診等情報データベースのデータ件数」厚生労働省様HPより)

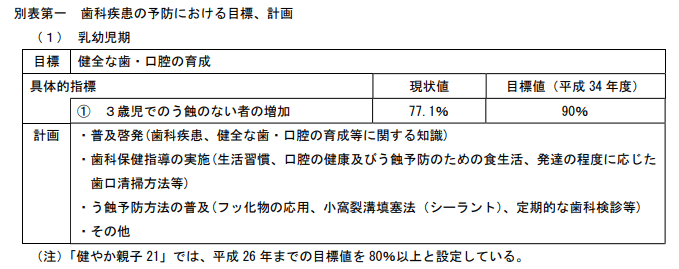

29 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づく基本的事項(平成24年)における3歳でう蝕のない者の割合の目標値で正しいのはどれか。

1.50%

2.60%

3.70%

4.80%

5.90%

解答5

解説

この基本的事項は、高齢化が進む中で将来を見据え、乳幼児期からの生涯を通じた歯科疾患の予防、口腔機能の獲得・保持等により、全ての国民が心身ともに健やかで心豊かな生活ができる社会を実現することを目的に、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策及びその関係者との相互連携を図り、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)に関する国及び地方公共団体の施策等を総合的に推進するための基本的な事項を示すものである。(※引用:「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」厚生労働省HPより)

1~3.× 50%/60%/70%/80%は、すでに達成している。令和元年は88.1%となっている。

5.〇 正しい。90%は、歯科口腔保健の推進に関する法律に基づく基本的事項(平成24年)における3歳でう蝕のない者の割合の目標値である。

・「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項に関する目標等について(厚生労働省HPより)」において、「3歳児のう蝕有病者率の過去の5年間データ(3歳児歯科健康診査結果、平成17~21年)から、う蝕のない者の割合を求め、その値をもとに回帰分析による推計を行った。その結果、現状値は、77.1%(平成 21 年)であった。平成34年度において、3歳児でのう蝕のない者の割合は94%と推計されたが、既に、う蝕のない者の割合が高率に達していることから、今後、天井効果により上昇傾向に抑制がかかることが予想される。これらのことを踏まえ、実現可能性等を考慮して、目標値を90%と設定する」と記載されている(※下図参照)。

(※引用:「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」厚生労働省HPより)

30 平成23年(2011年)から平成29年(2017年)までの日本の精神疾患患者の動向で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.総患者数は減少傾向にある。

2.気分障害の患者数が最も多い。

3.入院患者数は増加傾向に転じている。

4.外来患者数では75歳以上の患者が減少傾向にある。

5.Alzheimer〈アルツハイマー〉病の患者数は増加傾向である。

解答2・5

解説

(※図引用:「参考資料」厚生労働省HPより)

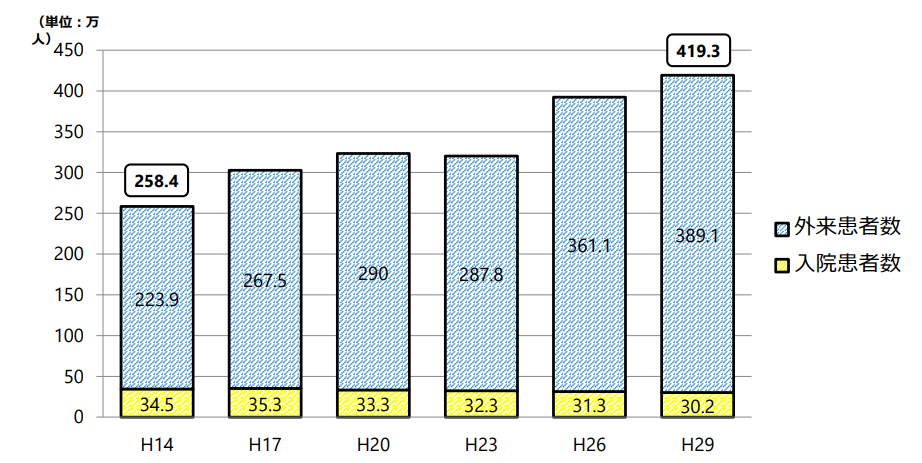

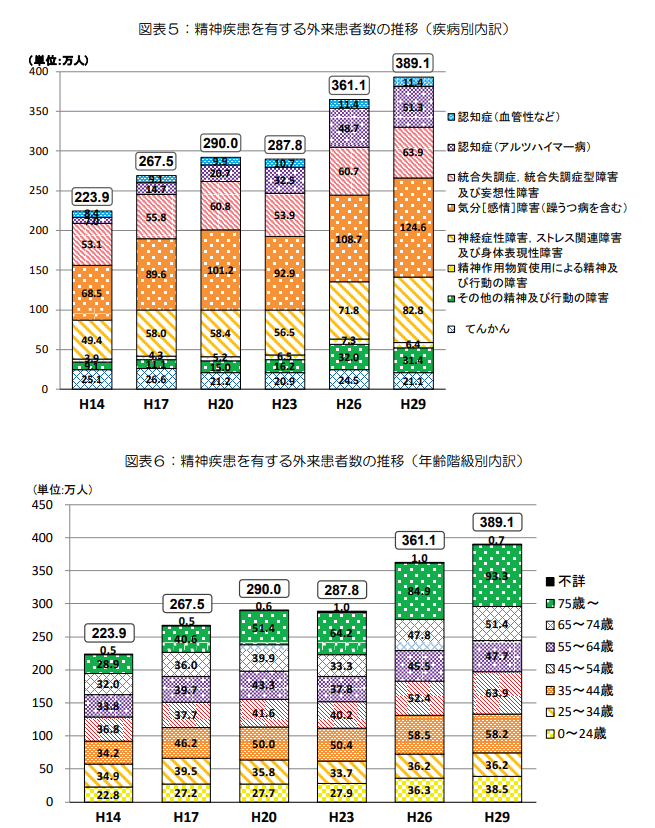

1.× 総患者数は、「減少」ではなく増加傾向にある。精神疾患を有する総患者数は、H23年:約320万人(入院:約32.3万人、外来:約287.7万人)である。一方、H29年:約419.3万人(入院:約30.2万人、外来:約389.1万人)で増加傾向である。ただし、入院患者数は減少傾向であることに注意する(※図引用:「参考資料」厚生労働省HPより)。

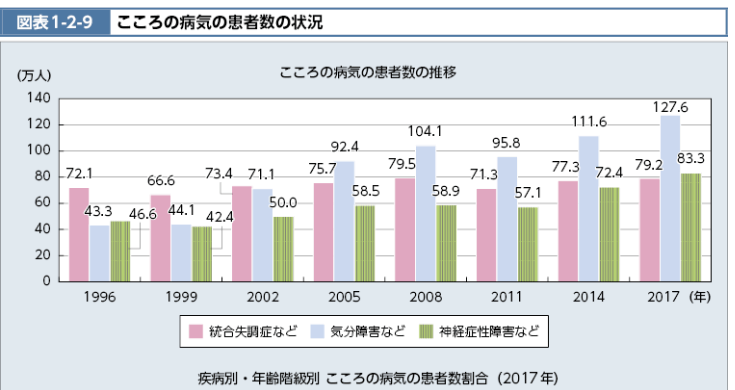

2.〇 正しい。気分障害の患者数が最も多い(※下図参照)。

・気分障害とは、気分の変動によって日常生活に支障をきたす病気の総称である。うつ状態だけが続くものを「うつ病」、躁状態とうつ状態をくり返すものを「双極性障害」などと分類される。気分障害におけるうつ病(単極性)と双極性障害について、双極性障害は障害有病率約1%で、うつ病よりも若い時期に発症しやすく、性差は認められていない。遺伝素因はうつ病よりも2倍以上の関与が考えられている。

3.× 入院患者数は、「増加」ではなく減少傾向に転じている。H23年:約320万人(入院:約32.3万人、外来:約287.7万人)である。一方、H29年:約419.3万人(入院:約30.2万人、外来:約389.1万人)で増加傾向である。ただし、入院患者数は減少傾向であることに注意する(※上図参照)。

4.× 外来患者数では75歳以上の患者が、「減少」ではなく増加傾向にある(※詳しくは選択肢5参照)。なぜなら、高齢化の進展に伴い、特に認知症を含む精神疾患で医療機関を受診する高齢者が増えているため。ちなみに、年齢階級別では、全階級で増加傾向であるが、特に後期高齢者(75歳以上)が顕著であり、15年前と比べ約3.2倍に増加している。

5.〇 正しい。Alzheimer〈アルツハイマー〉病の患者数は増加傾向である。なぜなら、高齢化に伴い認知症の患者数全体が増加しており、その中でも最も多い原因疾患であるアルツハイマー病の患者数は顕著な増加傾向を示しているため疾病別にみると、特に認知症(アルツハイマー病)が15年前と比べ約7.3倍、気分[感情]障害(躁うつを含む)が約1.8倍、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害が約1.7倍と増加割合が顕著である(※参考:「図表6:精神疾患を有する外来患者数の推移(年齢階級別内訳)」地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル様HPより)。

・アルツハイマー病とは、認知症の中で最も多く、病理学的に大脳の全般的な萎縮、組織学的に老人斑(アミロイドβの蓄積)・神経原線維変化の出現を特徴とする神経変性疾患である。特徴は、①初期から病識が欠如、②著明な人格崩壊、③性格変化、④記銘力低下、⑤記憶障害、⑥見当識障害、⑦語間代、⑧多幸、⑨抑うつ、⑩徘徊、⑩保続などもみられる。Alzheimer型認知症の患者では、現在でもできる動作を続けられるように支援する。ちなみに、休息をとることや記銘力を試すような質問は意味がない。

(※図引用:「図表1-2-9 こころの病気の患者数の状況」厚生労働省HPより)

(※図引用:「精神疾患を有する外来患者数の推移」地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル様HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ