この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

26 思春期を対象にした月経に関する説明で正しいのはどれか。

1.「18歳までは初経がなくても正常です」

2.「運動選手の場合は、月経がなくても正常です」

3.「月経周期が33日でも規則的であれば問題ありません」

4.「月経痛があっても鎮痛薬は使わないようにしましょう」

5.「10歳代で起こる月経困難症は、何かの病気がある可能性が高いです」

解答3

解説

無月経(月経がない状態)には①原発性、②続発性、③その他のものがある。

①原発性無月経:正常な成長と第二次性徴が認められる患者において15歳までに月経が起こらないことである。しかし、13歳までに月経が開始せず、思春期の徴候(例、何らかのタイプの乳房の発達)がみられない場合は、原発性無月経の評価を行うべきである。

②続発性無月経:規則的な月経周期の確立後に6カ月以上または月経周期で3周期以上の期間、月経がない状態である。しかし、以前の周期が規則的であった患者では月経が3カ月以上なければ続発性無月経の評価が行われ、以前の周期が不規則であった患者では月経が6カ月以上なければ続発性無月経の評価が行われる。

③その他:解剖学的原因(妊娠を含む)、慢性無排卵、卵巣不全など

(※参考:「無月経」MSDマニュアルプロフェッショナル版様より)

1.× 18歳までは初経がない場合は、「正常」ではなく原発性無月経が疑われる。

2.× 運動選手の場合は、月経がないと、「運動性無月経」が疑われる。

・運動性無月経とは、スポーツによる初経の遅れや連続性の無月経などの月経異常のことである。女性アスリートの健康管理上重要な問題であり、主な原因としてエネルギー不足、精神的・身体的ストレス、体重・体脂肪の減少などがあげられる。骨粗鬆症や不妊の原因となる。

3.〇 正しい。「月経周期が33日でも規則的であれば問題ありません」と説明する。

【検査が必要な思春期の月経異常の定義】

① 乳房発育後3年以内に初経がない。

② 陰毛発育後14歳になっても初経がない。

③ 食行動の異常があり14歳になっても初経がない。

④ 15歳になっても初経がない。

⑤ 月経周期が21日未満あるいは46日以上。

⑥ 月経持続が8日以上。

⑦ 1~2時間でパット交換が必要なくらい月経量が多い。

(※参考:「米国産婦人科学会若年女性ヘルスケア委員会」)

4.× 必ずしも、月経痛があっても鎮痛薬は使わないといった指導はしない。なぜなら、我慢することで精神的・身体的ストレスが増大し、かえって症状が悪化する可能性もあるため。日常生活に支障をきたすほど強い場合は、鎮痛薬を適切に使用することで痛みを緩和し、QOL(生活の質)を向上させることができる。

5.× 10歳代で起こる月経困難症は、何かの病気がある可能性が「高い」とは必ずしも言えない。なぜなら、10歳代で経験する月経困難症の多くは、子宮の未成熟さやプロスタグランジンという物質の過剰分泌による「機能性月経困難症」であり、特に病気がなくても起こり得る(器質的疾患を伴わないもの)ため。

月経困難症とは、月経時に多くの女性は生理痛(月経痛)をはじめとする何らかの症状を伴うが、その症状が日常生活に支障をきたすほどの状態のことをさす。月経困難症には主に2種類あげられる。①器質性月経困難症:子宮内膜症、チョコレート嚢胞、子宮腺筋症、子宮筋腫などの器質的疾患を伴う。30歳以降の女性に多くみられる。②機能性月経困難症:器質的疾患を伴わないものをいう。思春期~20歳台前半の発症が多い。原因として、月経の血液を排出するために子宮を収縮させる物質(プロスタグランジン)の分泌が多すぎて子宮が収縮しすぎることや、頸管(子宮の出口)が狭いことが痛みの主な原因とされている。大部分の月経困難症がこれにあたり、初経を迎えた2~3年後から起こることが多い。

27 分娩後の恥骨結合離開で安静臥床中の褥婦への対応で適切なのはどれか。

1.座位保持ができるようになってから授乳を開始する。

2.恥骨の触診は手掌全体で恥骨に圧をかけて押す。

3.恥骨と大転子周囲を骨盤ベルトで固定する。

4.産後2、3日で治癒することを伝える。

5.骨盤底筋体操を勧める。

解答3

解説

恥骨結合離開とは、出産時に起こる恥骨結合部が離開し痛みが生じていることである。分娩後に恥骨痛が出現し、歩行時障害が現れたら疑われる。治療として、離開の程度によるが、安静とベルトによる固定が必要になる。重いものを持ち上げたり、長時間の歩行を控えるよう指導するだけでなく、骨盤ベルトを正しく着用することが重要である。

1.× 座位保持ができるようになってから授乳を開始する必要はない。なぜなら、座位が困難な場合でも、側臥位(横向き)や半座位など、褥婦にとって負担の少ない体位で授乳を開始・継続することが可能であるため。むしろ、授乳の開始を遅らせることは、母乳分泌の確立を妨げ、母子の絆形成にも影響を与える可能性がある。

2.× 恥骨の触診は、「手掌全体」ではなく指先で恥骨に圧をかけて押す。なぜなら、手掌全体での触診は、正確な評価が行えないため。指先のほうが、繊細かつ正確な評価が可能である。

3.〇 正しい。恥骨と大転子周囲を骨盤ベルトで固定する。なぜなら、骨盤ベルトを用いることで、骨盤の安定性を高め、痛みを軽減、治癒の促進が期待できるため。

・骨盤ベルトとは、骨盤周囲を適切に圧迫し、骨盤が産後にずれたり開いたりするのを防ぐためのものである。主に、恥骨結合離開に用いられることが多い。

4.× 必ずしも、産後2、3日で治癒するとはいえない。症状の程度や個人差によって異なるが、一般的には数週間から数ヶ月程度で改善する。なぜなら、恥骨結合は、軟骨(線維軟骨)で構成され、治癒には一定の期間が必要であるため。

5.× 現時点で、骨盤底筋体操を勧める必要はない。なぜなら、本症例は、分娩後の恥骨結合離開で安静臥床中であるため。恥骨結合離開の急性期(特に安静臥床が必要な時期)に行うと、骨盤結合部に負担がかかり、痛みを悪化させる可能性がある。

・骨盤底筋体操とは、尿失禁の予防・改善のために肛門挙筋および尿道周囲、膣周囲の括約筋群を鍛える方法である。骨盤底筋群などの筋力増強力は、一般的には腹圧性尿失禁や過活動膀胱、および骨盤臓器脱に有効とされている。

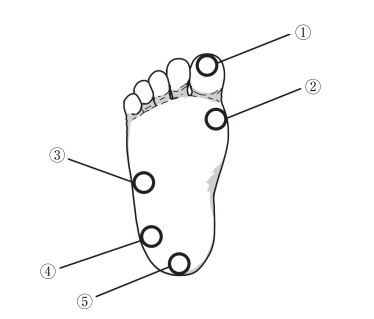

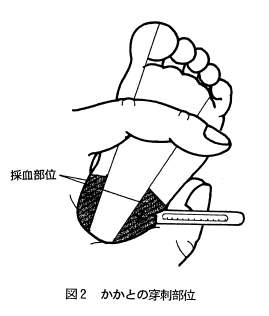

28 新生児の足底を図に示す。

新生児マススクリーニング検査の採血時の穿刺部位で正しいのはどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

5.⑤

解答4

解説

(※引用:「6. 濾紙血の採取法・採血時期・保存法」日本マス・スクリーニング学会誌様)

1~3.5.× ①(親指)、②(母指球)、③(外側縁)、⑤(踵骨)は避けられる部位である。

4.〇 正しい。④が、新生児マススクリーニング検査の採血時の穿刺部位である。穿刺部位:足底(かかと) 穿刺採血と手背静脈採血があるが、一般的な採血方法は足底穿刺である。かかとの穿刺部位は図2のように踵骨を避けて、かかとの外側部または内側部を穿刺する(日本母性保護産婦人科医会では外側部を推奨している)。かかとの後部及び中央部採血では踵骨骨髄炎、深部血管や神経の損傷、或いは瘢痕形成による歩行障害などの合併症を引き起こす恐れがあり、避けるべきである(※引用:「6. 濾紙血の採取法・採血時期・保存法」日本マス・スクリーニング学会誌様)。

新生児マススクリーニングとは、生後4~6日目のすべての赤ちゃんを対象にした大切な検査で、赤ちゃんの代謝とホルモンの病気を見つけることを目的としている。赤ちゃんの中には、体に取り入れた栄養を、成長や活動のためのさまざまな物質に変化させる「代謝」に必要な酵素や、体の発育やはたらきを調節する「ホルモン」が生まれつき欠乏していたり、つくる力が弱い子がいる。このような赤ちゃんをそのままにしておくと知能障害や発育障害、ときにはショックや肝機能異常で生命にかかわることもあるが、これらの病気は早期の発見と治療によって障がいの発生を未然に防ぐことができる。

【検査の詳細】

出生体重2,000g未満の低出生体重児は、原則的には目齢4~6で第1回目の採血をし、さらに、

①生後1か月

②体重が2,500gに達した時期

③医療施設を退院する時期

のいずれか早い時期に、第1回目の検査の結果にかかわらず、第2回目の探血を実施することが望ましい。

出生体重2,000g以上の低出生体重児については、通常の方法で実施する。

出生体重2,000g未満の児で2回の採血を推奨する理由は次の通りである。

①低出生体重児であっても、生後早期に先天性代謝異常等の新生児スクリーニング検査を実施し疾患の早期発見に努めることは重要である。

②しかし、低出生体重児では生後早期からの経腸栄義が十分に行われず、一部の疾患では生後早期の検査結果が必ずしも病態を表さない可能性がある。

③さらに、一部の疾患では、生理調節機能の未熟性から、疾患を示峻する異常値を示さない可能性がある。

(※参考「新生児マス・スクリーニングにおける低出生体重児の採血時期に関する指針」日本小児内分泌学会より)

29 4か月児健康診査における視覚の標準的な発達を確認するための項目で正しいのはどれか。

1.斜視

2.視力

3.追視

4.色の区別

5.光への反応

解答3

解説

①体重が増えているか?

②首が座っているか?

③目を合わせることができるか?

④目で物を追うことができるか?

⑤先天性股関節脱臼がないか?

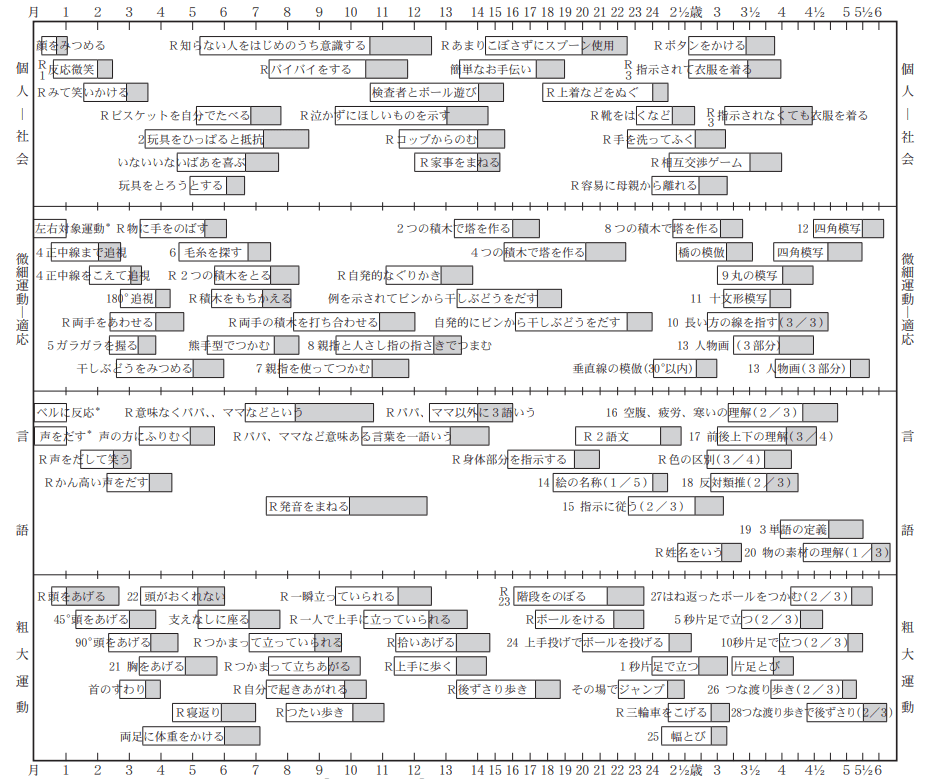

※デンバー発達判定法には、4ヶ月の項目で、①手をみつめる、②ガラガラを握る、180°追視、両手を合わす、③キャアキャア喜ぶ 90°頭を上げる、両足で体を支えるなどがあげられる。

1.× 斜視とは、両目の視線が同じ方向を向いておらず、片方の目がずれている状態である。焦点が合わず、物が二重に見えることもある。子どもに多く、早期の治療が大切である。斜視は生後6か月頃から見つけやすくなる。これは生後6か月頃になると、赤ちゃんの目の動きが安定し、両目で物を見る「両眼視機能」が発達してくるため。

2.× 視力は、生後数か月かけて徐々に発達する。4か月児では0.05〜0.1程度とされている。したがって、この時期の健診で具体的な数値を測ることは一般的に行われない。

3.〇 正しい。追視は、4か月児健康診査における視覚の標準的な発達を確認するための項目である。4か月児健康診査のポイントの中に、③目を合わせることができるか?、④目で物を追うことができるか?(追視)などが該当する。

4.× 色の区別ができるのは、2歳9か月~3歳である。

5.× 光への反応(光を避ける、まぶしがる、瞳孔反射など)は、新生児期から見られる基本的な視覚機能である。視覚路の基本的な経路が機能しているかを確認する指標である。

(※図:日本版デンバー式発達スクリーニング検査)

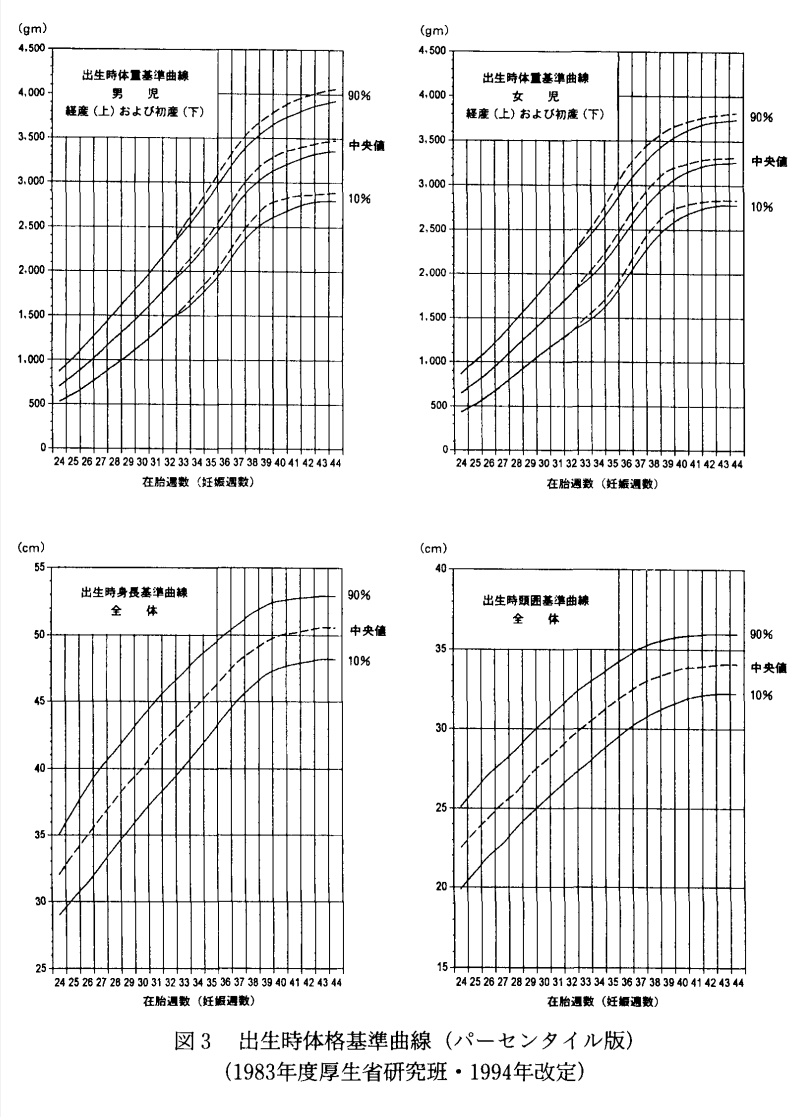

30 Aさん(初産婦)は妊娠35週0日でBちゃん(女児)を出産した。Bちゃんの出生時の身長は45.2cm、体重は2,200gであった。

Bちゃんが該当するのはどれか。

1.Appropriate for gestational age

2.Heavy for gestational age

3.Large for gestational age

4.Light for gestational age

5.Small for gestational age

解答1

解説

・Aさん(初産婦)

・妊娠35週0日:Bちゃん(女児)を出産。

・Bちゃん:身長45.2cm、体重2,200g。

1.〇 正しい。Appropriate for gestational ageが該当する。なぜなら、妊娠35週で出生した児の標準的な出生体重の範囲は、おおよそ2,000g~3,000g程度であるため。

・在胎相当体重児<AFD児:appropriate for gestational age>とは、在胎週数や妊娠週数に対して適正な出生身長・体重である新生児のことである。

2.× Heavy for gestational ageとは、在胎週数に比べて出生体重が大きい児のことをいう。在胎週数に対して体重が大きすぎる新生児を指します。日本では、在胎40週で男児の平均出生体重は約3300gなので、在胎41週0日で体重が3950gのこの男児は、在胎週数に対して体重が重いと考えられ、この分類に当てはまる。

3.× Large for gestational ageとは、出生体重および身長が、在胎期間ごとの標準値の90パーセンタイル以上の児のことをいう。

4.× Light for gestational ageとは、在胎週数に比して出生体重が著しく小さい児(体重が在胎期間別出生時体格標準値における10パーセンタイル未満の児)のことをいう。

5.× Small for gestational age(不当軽量児)とは、在胎週数に基づく基準値よりもサイズが小さい新生児であり、「出生体重が在胎週数の10パーセンタイル値未満」として定義される。低出生体重児(2500g未満児)と同様に、低体温、低血糖、貧血、黄疸(高ビリルビン血症)などが起こりやすく、感染への抵抗力も弱いため、外的ストレスをできる限り減らす。ポジショニングは、体内にいるときに近い姿勢を保つ。子宮内環境に近づける。

(※図引用:「新生児に関する用語についての勧告」杏林舎様HPより)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ