この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)は妊娠39週0日、胎児機能不全のため緊急帝王切開を受け、男児(Bちゃん)を出産した。羊水混濁は認めなかった。児は生後20秒で手術台から蘇生台に到着したが全身にチアノーゼを認め、啼泣はなく、筋緊張の低下が認められた。

46 Bちゃんはマスクを用いた持続的気道陽圧〈CPAP〉療法を受けて呼吸状態は改善したが、呼吸補助療法が中止できないためマスクを用いた持続的気道陽圧〈CPAP〉を継続しつつNICUに入院して閉鎖式保育器に収容された。入院時のバイタルサインは、体温36.9℃、呼吸数90/分、心拍数160/分、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%(room air)であった。

入院直後の呼吸を補助するためのケアで正しいのはどれか。2つ選べ。

1.上体の挙上

2.母乳の哺乳

3.足底の皮膚刺激

4.胃管から胃内吸引

5.バッグマスク換気

解答1・4

解説

・Aさん(38歳、初産婦)

・妊娠39週0日:胎児機能不全のため緊急帝王切開。

・男児(Bちゃん)を出産した。

・全身にチアノーゼを認め、啼泣はなく、筋緊張の低下が認められた。

・マスクを用いた持続的気道陽圧〈CPAP〉療法を受けて呼吸状態は改善。

・NICUに入院:閉鎖式保育器に収容。

・入院時:体温36.9℃、呼吸数90/分、心拍数160/分、SpO2:97%。

→ほかの選択肢が消去できる理由も上げられるようにしよう。

1.〇 正しい。上体の挙上は、入院直後の呼吸を補助するためのケアである。なぜなら、上体を挙上することで、呼吸苦の改善に寄与するため。重力により臓器が下方に落ち、横隔膜の動きやすくなり、肺の拡張が促進される。また、重力によって分泌物が肺の基部に貯留するのを防ぐことができる。

2.× 母乳の哺乳より優先されるものが他にある。なぜなら、Bちゃんの呼吸数は、90/分と頻呼吸を示しているため。このような呼吸状態の不安定な新生児に直接母乳を哺乳させると、誤嚥のリスクが高い。

・新生児の呼吸数の正常範囲は、35~60回/分である。

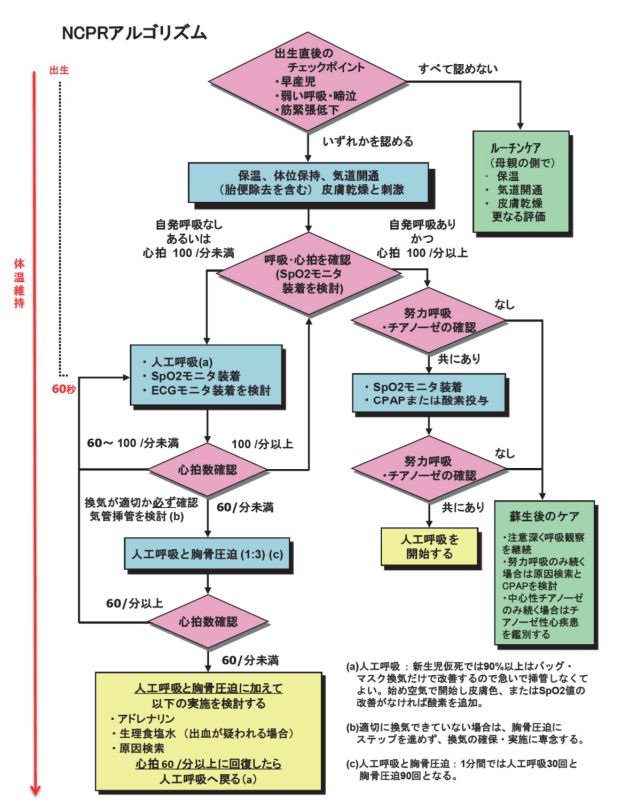

3.× 足底の皮膚刺激より優先されるものが他にある。なぜなら、BちゃんはすでにCPAP療法を受けいる段階であるため。NCPRのアルゴリズムにおいて、出生直後のチェックポイント(早産児、弱い呼吸、啼泣、筋緊張低下)のいずれも該当しない。足底の皮膚刺激は、出生直後の新生児が自発呼吸を開始しない場合や、呼吸が弱い場合に、呼吸を促すために行われる初期蘇生処置の一つである。

4.〇 正しい。胃管から胃内吸引は、入院直後の呼吸を補助するためのケアである。なぜなら、帝王切開で生まれた新生児は、経腟分娩の児に比べて産道での圧迫を受けないため、胃内に羊水や分泌物が貯留しやすい傾向があるため。これらの胃内容物が逆流して誤嚥を起こしたり、胃が膨満することで横隔膜を圧迫し、呼吸を妨げたりする可能性がある。したがって、胃管を挿入して胃内容物を吸引することで、誤嚥のリスクを減らし、呼吸への負担を軽減することができる。

5.× バッグマスク換気より優先されるものが他にある。なぜなら、BちゃんはすでにCPAP療法を受けて「呼吸状態は改善」しており、心拍数160/分、SpO2 97%と正常範囲内であるため。むしろ、CPAP療法によって呼吸を補助しながら、自発呼吸の確立を促していく段階である。

・バッグマスク換気とは、新生児が自発呼吸を確立できない場合や、呼吸が不十分で心拍数が低い場合に、人工的に換気を行うための蘇生処置である。

(※図引用:「JRC蘇生ガイドライン2015オンライン版‐第4章 新生児の蘇生(NCPR)」一般社団法人 日本蘇生協議会より)

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)は妊娠39週0日、胎児機能不全のため緊急帝王切開を受け、男児(Bちゃん)を出産した。羊水混濁は認めなかった。児は生後20秒で手術台から蘇生台に到着したが全身にチアノーゼを認め、啼泣はなく、筋緊張の低下が認められた。

47 BちゃんはNICU入院後、保育器内で経鼻的持続気道陽圧呼吸療法〈CPAP〉(吸入酸素濃度25%)を装着し、末梢静脈路が確保されてブドウ糖液による輸液を開始された。

輸液療法開始後早期に静脈内投与されるのはどれか。

1.ビタミンK

2.アドレナリン

3.塩化カリウム

4.無水カフェイン

解答1

解説

・Aさん(38歳、初産婦)

・妊娠39週0日:胎児機能不全のため緊急帝王切開。

・男児(Bちゃん)を出産した。

・NICU入院後:保育器内で経鼻的持続気道陽圧呼吸療法〈CPAP〉(吸入酸素濃度25%)を装着。

・末梢静脈路が確保されてブドウ糖液による輸液を開始。

→新生児、特に低出生体重児や帝王切開で生まれた児は、腸内細菌叢が未熟なためビタミンKの産生が十分でなく、母体からの移行も少ないことから、新生児メレナ(出血性疾患)のリスクが高い。

1.〇 正しい。ビタミンKは、輸液療法開始後早期に静脈内投与される。なぜなら、ビタミンKは、新生児メレナの予防につながるため。新生児メレナを予防するために、出生直後やNICU入院後にビタミンK製剤が投与される。

2.× アドレナリンは、重篤な心肺停止や徐脈に対して使用される救命処置の薬剤である(※新生児の蘇生(NCPR)参照)。また、セフェム系の抗菌薬によるアナフィラキシーショック(アレルギー症状)が疑われる。第一選択薬はアドレナリンであり、第二選択薬として、H1抗ヒスタミン薬、β2アドレナリン受容体刺激薬、グルココルチコイドである(※参考:「アナフィラキシーガイドライン2022」日本アレルギー学会様HPより)。

3.× 塩化カリウムは、体内のカリウム欠乏を補正するために使用される電解質製剤である。15%塩化カリウムは、静脈内注射の際、必ず希釈して用いる。なぜなら、塩化カリウム製剤を希釈しないで用いた場合、心停止の危険があるため。

4.× 無水カフェインは、新生児の無呼吸発作や徐脈発作の治療、あるいは気管支肺異形成症の予防などの目的で使用される薬剤である。

“メレナ”とは、本来“黒色便”のことです。そのため、“新生児メレナ”は新生児期の下血による黒色便を意味し、新生児が吐血や下血などの症状を呈する病気を総称して新生児メレナと呼ばれます。新生児メレナには、吐血や下血となる血液の由来が母体の血液である “仮性メレナ”と、児の血液である“真性メレナ”があります。仮性メレナの要因としては、出生時の胎盤からの出血や、授乳時に母親の乳頭裂傷などによる出血の嚥下があげられます。一方、真性メレナでは、主に児のビタミン K 欠乏による消化管出血が要因となります。両者はアプト試験(新生児血液中に多く存在するヘモグロビン F のアルカリ抵抗性を利用して母体血か新生児血かを判定する簡易検査)で鑑別することができます。ビタミン K は数種類の凝固因子の産生に必要な補助因子です。そのため、ビタミン K が欠乏すると消化管出血だけでなく、重症例では頭蓋内出血などを合併し、死亡する場合もあります。ビタミン K は胎盤通過性が悪く、母乳中のビタミン K 含量が少ないことなどから、新生児は出生時からビタミン K が欠乏しやすく、哺乳条件によっては乳児期まで欠乏しやすい状態が持続します。

(※一部引用:「Q3-6. 新生児メレナとはどんな病気ですか?」著:川口 千晴より)

次の文を読み48、49の問いに答えよ。

Aさん(35歳、初妊婦)は、妊娠20週0日である。身長160cm、体重60kg(非妊時体重57kg)、仕事はIT関係の会社で週5日デスクワークをしている。本日、助産師外来を受診し「姉が妊娠糖尿病だったので私もそうなるのではないかと心配している。つわりがおさまってから食欲が旺盛で食べ過ぎてしまう。どれくらい食べても大丈夫なのか相談したい」と話す。妊娠初期の随時血糖は92mg/dL、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉は5.2%であった。

48 現在のAさんの推定エネルギー必要量で適切なのはどれか。

1.1700kcal/日

2.1900kcal/日

3.2100kcal/日

4.2300kcal/日

5.2500kcal/日

解答4

解説

・Aさん(35歳、初妊婦、妊娠20週0日)。

・身長160cm、体重60kg(非妊時体重57kg)

・仕事:IT関係の会社で週5日デスクワーク。

・「姉が妊娠糖尿病だったので私もそうなるのではないかと心配している。つわりがおさまってから食欲が旺盛で食べ過ぎてしまう。どれくらい食べても大丈夫なのか相談したい」と話す。

・妊娠初期の随時血糖:92mg/dL、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉:5.2%。

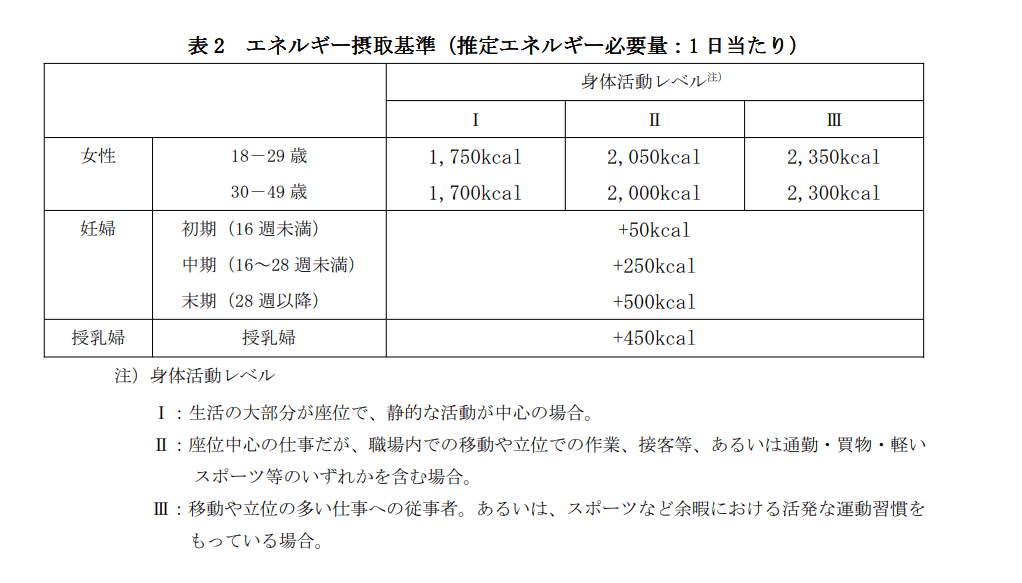

→本症例のBMIは、現在23.4、非妊時22.2で標準体重範囲内である。標準体重の場合の妊娠中期のエネルギー必要量は250kcal/日である。仕事をしており、週5日デスクワークであるため、レベルⅡは「座位中心の仕事だが日常生活での歩行や家事、軽いスポーツなどいずれかを行う場合」に該当し、2000kcalに該当する。

【妊娠週数】

・妊娠初期:妊娠1か月~4か月(妊娠0~15週)

・妊娠中期:妊娠5か月~7か月(妊娠16~27週)

・妊娠後期:妊娠8か月~10か月(妊娠28週~)

4.〇 正しい。2300kcal/日は、現在のAさんの推定エネルギー必要量である。なぜなら、2000kcal(レベルⅡ)+250kcal/日(妊娠中期)=2250kcalとなるため。

・本症例のBMIは、現在23.4、非妊時22.2で標準体重範囲内である。標準体重の場合の妊娠中期のエネルギー必要量は250kcal/日である。仕事をしており、週5日デスクワークであるため、レベルⅡは「座位中心の仕事だが日常生活での歩行や家事、軽いスポーツなどいずれかを行う場合」に該当し、2000kcalに該当する。

・BMIとは、体重(㎏) ÷ 身長の2乗(m) で計算される体格指数のことである。日本肥満学会の基準では、18.5以下:低体重、25以下:普通、30以下:肥満Ⅰ度、35以下:肥満Ⅱ度、40以下:肥満Ⅲ度、40以上:肥満Ⅳ度である。

・身体活動レベルⅠは、「生活の大部分が坐位で静的な活動が中心である場合」、レベルⅡは「座位中心の仕事だが日常生活での歩行や家事、軽いスポーツなどいずれかを行う場合」、レベルⅢは「移動や立位の多い仕事、スポーツなどの余暇活動を活発に行っている場合」を指す。

1.× 1700kcal/日

2.× 1900kcal/日

3.× 2100kcal/日

5.× 2500kcal/日

これらは該当しない。

(※引用:「主食を中心に、エネルギーをしっかりと」厚生労働省様HPより)

※2025年現在は、妊娠初期+50kcal、中期250kcal、後期+450kcal、授乳期+350kcalとなっている。

次の文を読み48、49の問いに答えよ。

Aさん(35歳、初妊婦)は、妊娠20週0日である。身長160cm、体重60kg(非妊時体重57kg)、仕事はIT関係の会社で週5日デスクワークをしている。本日、助産師外来を受診し「姉が妊娠糖尿病だったので私もそうなるのではないかと心配している。つわりがおさまってから食欲が旺盛で食べ過ぎてしまう。どれくらい食べても大丈夫なのか相談したい」と話す。妊娠初期の随時血糖は92mg/dL、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉は5.2%であった。

49 Aさんは妊娠26週0日になった。前回の妊婦健康診査受診時に実施した50gGCTが156mg/dLだった。本日の妊婦健康診査では、尿糖+、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉5.4%、75gOGTTは空腹時血糖90mg/dL、1時間値195mg/dL、2時間値148mg/dLであり、妊娠糖尿病と診断された。

妊娠糖尿病の診断基準に当てはまる結果はどれか。

1.尿糖

2.空腹時血糖

3.75gOGTT1時間値

4.75gOGTT2時間値

5.ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉

解答3

解説

・Aさん(35歳、初妊婦、妊娠26週0日、妊娠糖尿病)。

・妊娠初期の随時血糖:92mg/dL、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉:5.2%。

・前回の妊婦健康診査受診時:50gGCTが156mg/dL。

・本日の妊婦健康診査:尿糖+、HbA1c:5.4%、75gOGTTは空腹時血糖90mg/dL、1時間値195mg/dL、2時間値148mg/dL。

→妊娠糖尿病とは、妊娠中にはじめて発見、または発症した糖尿病まではいかない糖代謝異常のことである。糖代謝異常とは、血液に含まれる糖の量を示す血糖値が上がった状態である。肥満女性は妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、帝王切開分娩、巨大児などのリスクが高い。日本糖尿病学会においては、妊娠中は、朝食前血糖値70~100mg/dL以下、食後2時間血糖値120mg/dL以下、HbA1c:6.2%未満を目標とする。

1.× 尿糖は、日本における妊娠糖尿病の診断基準に該当しない(※選択肢3.妊娠糖尿病の診断基準を参照)。

2.× 空腹時血糖は、90mg/dL(Aさん)で基準値未満である。

・日本における妊娠糖尿病の診断基準(75gOGTT)では、空腹時血糖が92mg/dL以上の場合に診断基準に該当する。

3.〇 正しい。75gOGTT1時間値は、妊娠糖尿病の診断基準に当てはまる結果である。なぜなら、本症例の75gOGTTの1時間値195mg/dLであるため。

【妊娠糖尿病の診断基準】75gのブドウ糖液を飲む検査において、①飲む前92mg/dL、②飲んで1時間後180mg/dL、③2時間後153mg/dLのどれかを越えると、妊娠糖尿病と診断される。

4.× 75gOGTT2時間値は、148mg/dL(Aさん)で基準値未満である。

日本における妊娠糖尿病の診断基準(75gOGTT)では、75gOGTT2時間値が153mg/dL以上の場合に診断基準に該当する。

5.× ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉は、日本における妊娠糖尿病の診断基準に該当しない。

・ヘモグロビンA1cとは、ヘモグロビンのアミノ基とブドウ糖が結合したもので過去1~2ヶ月程度の血糖の高さを反映する検査である。一般的な糖尿病の診断基準は、6.5%以上である。

次の文を読み50、51の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)は、妊娠41週0日、身長152cm、体重80kg(非妊時体重72kg)である。午前4時に陣痛発来し、午前7時に入院した。現在は入院から1時間が経過し、陣痛間欠8分、陣痛発作30秒、胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal statusである。体温36.6℃、脈拍78/分、血圧134/80mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)、Seitz〈ザイツ〉法(±)。妊娠40週3日の妊婦健康診査で推定胎児体重3,500g、BPD9.7cm、AFI12.0cmであった。

50 このときの助産診断で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.過期産である。

2.巨大児と推定される。

3.遷延分娩のリスクが高い。

4.妊娠高血圧症候群である。

5.胎児の健康状態は良好である。

解答3・5

解説

・Aさん(38歳、初産婦)

・妊娠41週0日、身長152cm、体重80kg(非妊時体重72kg)。

・午前4時:陣痛発来(午前7時に入院)。

・入院から1時間:陣痛間欠8分、陣痛発作30秒、胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal status。

・体温36.6℃、脈拍78/分、血圧134/80mmHg。

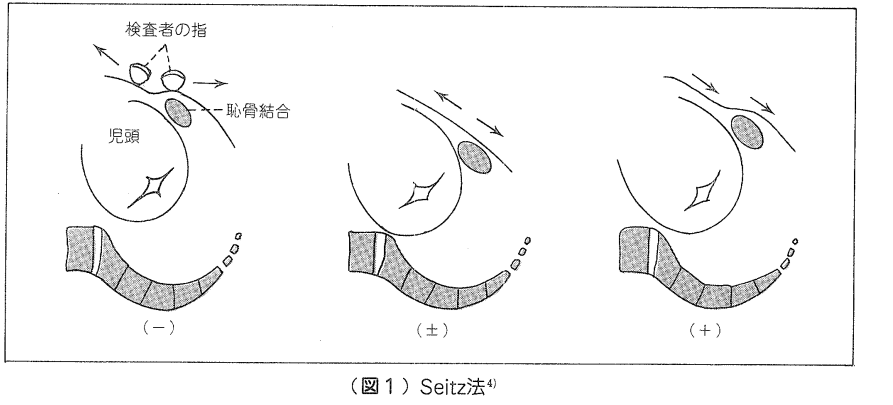

・尿蛋白(-)、尿糖(-)、Seitz法(±)。

・妊婦健康診査(妊娠40週3日):推定胎児体重3,500g、BPD9.7cm、AFI12.0cm。

→上記の評価項目から正常な範囲、異常所見を判断できるようにしよう。本症例は、微弱陣痛に発展する恐れがある。したがって、陣痛を促すケアが求められる。

(※図引用:「骨盤形態からみた難産予測 著:又吉國雄 様」)

児頭が骨盤腔内に嵌入しているか否かを腹壁上からの触診でみる方法である。恥骨結合より児頭前面が低ければ Seitz(-)、同じ高さなら(±)、児頭前面の方が隆起していれば(+)と判定し、児頭骨盤不均衡を疑える。

1.× 過期産「とはいえない」。なぜなら、Aさんは妊娠40週3日であるため。

・過期産とは、42週0日以後の分娩のことである。ちなみに、流産期とは、妊娠21週6日までの妊娠中絶(分娩)。早産期とは、妊娠22週0日~36週6日における分娩。正期産とは、妊娠37週0日~41週6日までの分娩。

2.× 巨大児と「推定できない」。なぜなら、妊娠40週3日にて胎児推定体重3,500gであるため。

・巨大児とは、出生体重が4000g以上の正期産児をさす。ちなみに、低出生体重児は、2500g未満児のこと。1500g未満を「極低出生体重児」、1000g未満を「超低出生体重児」と呼ぶ。

3.〇 正しい。遷延分娩のリスクが高い。なぜなら、現在、ザイツ法(±:児頭骨盤不均衡)であり、Aさん(38歳、非妊時BMI:31)であり、微弱陣痛が疑われるため。

・遷延分娩とは、有効な陣痛があるが子宮頸管の開大や胎児の下降が異常に緩徐な場合である。遷延分娩の定義は、「分娩開始後すなわち陣痛周期が10分以内になった時点から、初産婦では30時間、経産婦では15時間を経過しても児娩出に至らないもの」をいう。一般的に、分娩第1期(分娩開始から子宮口全開大まで)の平均所要時間:初産婦10~12時間、経産婦4~6時間であり、初産婦の潜伏期遷延は20時間未満、活動期開大遷延は12時間未満である。

・微弱陣痛とは、一旦分娩開始した(陣痛の間隔が10分以内ごとであり 、痛みを伴う子宮収縮により分娩が進行)にも関わらず、陣痛の強さが弱く、発作の持続が短く、かつ陣痛の間隔が長くなってしまい、分娩が進行しない状態をいう。子宮口の開き具合により、6分30秒以上(子宮口の開き:4~6cm)、6分以上(子宮口の開き:7~8cm)、4分以上(子宮口の開き:9~10cm)が陣痛周期の目安とされている。

4.× 妊娠高血圧症候群「とはいえない」。なぜなら、Aさんの血圧134/80mmHg、尿蛋白(-)であるため。

・妊娠高血圧症候群とは、妊娠時に高血圧(収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上)を発症した場合をいう。妊娠前から高血圧を認める場合、もしくは妊娠20週までに高血圧を認める場合を高血圧合併妊娠という。妊娠20週以降に高血圧のみ発症する場合は妊娠高血圧症、高血圧と蛋白尿を認める場合は妊娠高血圧腎症と分類される。

5.〇 正しい。胎児の健康状態は良好である。なぜなら、胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal statusであるため。また、AFI12.0cmであることからも健康状態は良好であると考える。

・AFIの正常範囲は5~24cmであり、24cm以上は羊水過多を意味する。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ