この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み50、51の問いに答えよ。

Aさん(38歳、初産婦)は、妊娠41週0日、身長152cm、体重80kg(非妊時体重72kg)である。午前4時に陣痛発来し、午前7時に入院した。現在は入院から1時間が経過し、陣痛間欠8分、陣痛発作30秒、胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal statusである。体温36.6℃、脈拍78/分、血圧134/80mmHg。尿蛋白(-)、尿糖(-)、Seitz〈ザイツ〉法(±)。妊娠40週3日の妊婦健康診査で推定胎児体重3,500g、

BPD9.7cm、AFI12.0cmであった。

51 Aさんは子宮口6cm開大後、陣痛促進のためオキシトシン点滴静脈内注射が開始された。その後、順調に分娩が進行し、子宮口全開大から1時間30分で児頭まで娩出した。引き続き前在肩甲娩出術を試みたが娩出しない。

このときの対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.子宮底部を圧迫する。

2.強く児頭を牽引する。

3.恥骨上縁圧迫法を行う。

4.オキシトシンを増量する。

5.McRoberts〈マックロバーツ〉体位をとらせる。

解答3・5

解説

・Aさん(38歳、初産婦)

・妊娠41週0日、身長152cm、体重80kg(非妊時体重72kg)。

・午前4時:陣痛発来(午前7時に入院)。

・子宮口6cm開大後:陣痛促進のためオキシトシン点滴静脈内注射が開始。

・順調に分娩が進行、子宮口全開大から1時間30分で児頭まで娩出。

・引き続き前在肩甲娩出術を試みたが娩出しない。

→本症例は、肩甲難産が疑われる。肩甲難産の対応をおさえておこう。

・肩甲難産とは、「児頭娩出後に前在肩甲が恥骨結合につかえ、肩甲娩出が困難状況なために、児の娩出が不可能な状態」と定義されている。つまり、お産のときに赤ちゃんの頭だけ出てきたものの、肩がひっかかって出てこられない状態を指す。

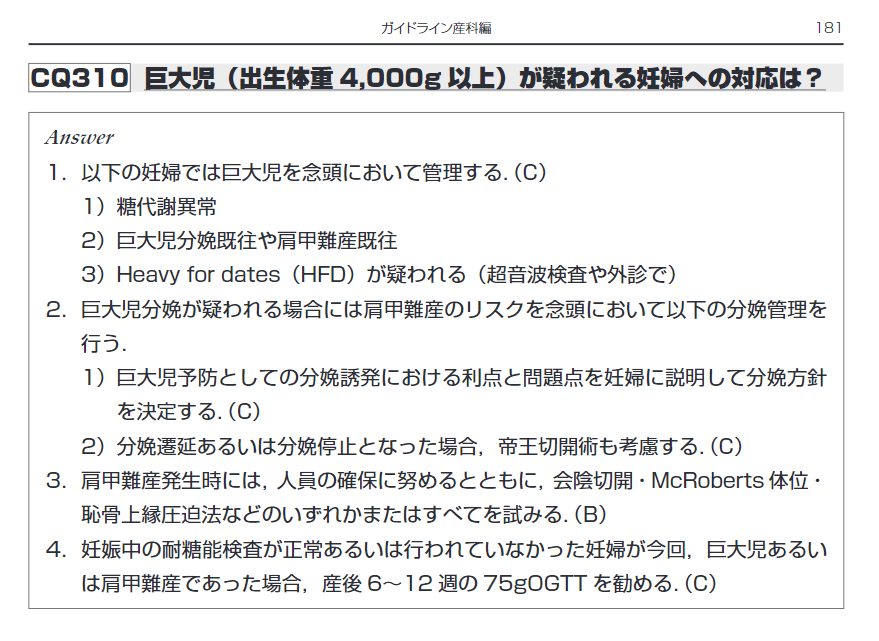

(※引用:「産婦人科診療ガイドライン産科編2020 P181」)

(※引用:「産婦人科診療ガイドライン産科編2020 P181」)

1.× 子宮底部を圧迫する(クリステレル胎児圧出法)必要はない。なぜなら、肩甲難産が疑われる場合、クリステレル胎児圧出法や児頭を下方に牽引すると、新生児外傷の頻度が高いため。

・子宮底圧迫法とは、クリステレル胎児圧出法ともいい、子宮口が全開大した分娩第2期に遷延分娩や胎児胎盤機能不全などにより児をできるだけ早く娩出するため、子宮の収縮力と子宮内圧を高めることを目的とした施術である。主に吸引分娩の補助として行われる。肩甲難産の危険因子として吸引・鉗子分娩があり、肩甲難産娩出の際に他の手技を行わずに子宮底圧迫のみを行った場合には新生児外傷の頻度が高いため、肩甲難産において子宮底圧迫法は禁忌とされている。

2.× 強く児頭を牽引する必要はない。なぜなら、肩甲難産が疑われる場合、クリステレル胎児圧出法や児頭を下方に牽引すると、新生児外傷の頻度が高いため。無理な児頭牽引は禁忌である。

3.〇 正しい。恥骨上縁圧迫法を行う。。なぜなら、「肩甲難産発生時には、人員の確保に努めるとともに、会陰切開、McRoberts体位、恥骨上縁圧迫法などのいずれかまたはすべてを試みる」と記載されている(※引用:「産婦人科診療ガイドライン産科編2020 P181」)。

・恥骨上縁圧迫法とは、恥骨結合上縁部圧迫法ともいい、恥骨結合上縁部に触れる児の前在肩甲を斜め45度下方、かつ胎児胸部に向けて側方に押し下 げる処置を行いながら、 通常の力で児頭を下方に牽引する方法である。

4.× オキシトシンを増量する必要はない。なぜなら、オキシトシン(過剰な子宮収縮)が肩甲難産を悪化させる可能性があるため。肩甲難産は児の肩が骨盤に引っかかって物理的に娩出できない状態である。本症例は、オキシトシン点滴静脈内注射開始30分で児頭まで娩出しており、肩甲難産であるが娩出力については問題がない。

5.〇 正しい。McRoberts〈マックロバーツ〉体位をとらせる。なぜなら、「肩甲難産発生時には、人員の確保に努めるとともに、会陰切開、McRoberts体位、恥骨上縁圧迫法などのいずれかまたはすべてを試みる」と記載されている(※引用:「産婦人科診療ガイドライン産科編2020 P181」)。

・McRoberts〈マックロバーツ〉法とは、産道を広げる方法のひとつで、いわゆるうんこ座りにより、導尿、会陰切開を広げる方法である。産道が最も広がり分娩にもっとも適した姿勢であり、それに伴い、①しっかりと妊婦さんに産道を見てもらうこと、②痛くても仰け反らない、つまり背中を丸くしてもらうことを指導する。

肩甲難産とは、「児頭娩出後に前在肩甲が恥骨結合につかえ、肩甲娩出が困難状況なために、児の娩出が不可能な状態」と定義されている。つまり、お産のときに赤ちゃんの頭だけ出てきたものの、肩がひっかかって出てこられない状態を指す。肩甲難産の頻度は経膣分娩例のおよそ200~500人に一例程度であるが、生まれてくる赤ちゃんの体重が大きくなればなるほど頻度が高くなると考えられている。肩甲難産の危険因子としては胎児の大きさが最も重要であるが、他にも母体の糖尿病や、母体の妊娠中の過剰な体重増加、過期妊娠、母体の高年齢、骨盤の変形、過去に肩甲難産の分娩歴のある場合などがある。肩甲難産はひとたび発生すると母体にも赤ちゃんにも悪い影響を及ぼす。母体では、膣や頚管裂傷などの産道裂傷や、産後の弛緩出血(子宮の戻りが悪くて出血すること)、膀胱麻痺や尿道損傷などの危険性がある。また、赤ちゃんは肩がひっかかるためしんどくなったり、最悪の場合には命にかかわるようなケースもある。また、生まれてくる途中で首の周りの神経が傷ついて腕に麻痺が生じたり、骨折などの危険性もある。このような恐ろしい分娩合併症である肩甲難産であるが、発症を正確に予知するのは非常に難しいのが現状である。万一発生した場合にはさまざまな処置が必要であるため、産婦人科医は妊婦さんのハイリスク因子を十分考慮して分娩に対応し、異常の早期発見に努めていく必要がある。

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

Aさん(39歳、初産婦)は、妊娠28週時の妊婦健康診査にて羊水が多いことを指摘され、妊娠29週0日に総合周産期母子医療センターであるB病院を紹介受診した。超音波検査にて推定胎児体重は1,150g(-1.2SD)、AFI32cm、小脳低形成、先天性心疾患、食道閉鎖症の疑いなどの所見が認められた。Aさんは、胎児に染色体異常がある可能性について担当医師から説明を受け、出生前検査を希望した。

52 このときに行われる出生前検査はどれか。

1.絨毛検査

2.羊水検査

3.母体血清マーカー検査

4.非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉

解答2

解説

・Aさん(39歳、初産婦)

・妊娠28週時の妊婦健康診査:羊水が多い。

・妊娠29週0日:総合周産期母子医療センターを受診。

・超音波検査:推定胎児体重1,150g(-1.2SD)、AFI32cm、小脳低形成、先天性心疾患、食道閉鎖症の疑いなど。

・担当医師「胎児に染色体異常がある可能性ある」。

・Aさん:出生前検査を希望した。

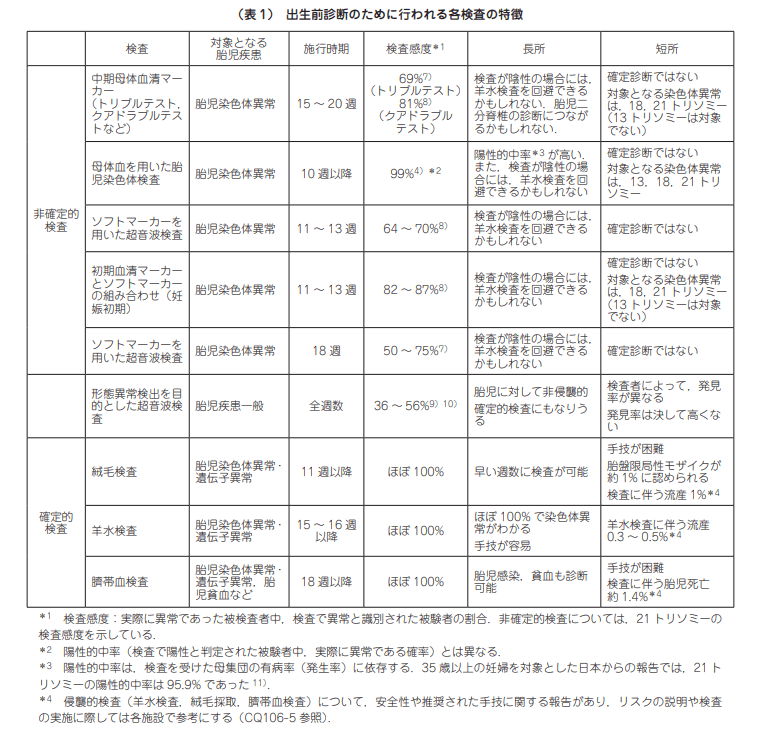

→本症例は、①妊娠29週0日、②分娩前に実施、③胎児に染色体異常があることが条件に挙げられる。出生前診断のために行われる各検査の特徴を覚えておく必要がある。※下図参照(※図引用「産婦人科ガイドライン」公益社団法人 日本産科婦人科学会より)

→出生前検査とは、妊娠中に実施される胎児の発育や異常の有無などを調べる検査を行い、その検査結果をもとに、医師が行う診断のことをいう。広い意味では、通常の妊婦健診で行われる超音波(エコー)検査や胎児心拍数モニタリングなどを使った診断も出生前診断に含まれる。出生前診断を行うことにより、形態異常や染色体異常といった胎児の先天性疾患を調べることができる。超音波画像を使う超音波検査(エコー検査)は、形態異常を検査するものである。血液や羊水などを採取して行われる検査は、染色体異常を調べる検査になる。

1.× 絨毛検査は、本症例(妊娠29週0日)に適応されない。なぜなら、一般的に、絨毛検査は、妊娠11~13週頃に行われるため。

・絨毛検査とは、胎盤にある絨毛組織を妊娠初期に絨毛細胞の採取をおこない、出産前に胎児の染色体異常や先天性疾患などを診断する検査のことである。絨毛検査は多くの場合、妊娠10〜13週におこなわれる。

2.〇 正しい。羊水検査は、本症例に行われる出生前検査である。なぜなら、羊水検査の目的と時期が合致するため。

・羊水検査とは、「胎児染色体異常・遺伝子異常」の検査である。妊娠子宮に長い注射針に似た針を刺して羊水を吸引することによって得られた羊水中の物質や羊水中の胎児細胞をもとに、染色体や遺伝子異常の有無を調べる。一般に妊娠16週以降の時期に実施される。羊水検査で診断できるのは染色体や遺伝子など特定の異常に限られている。

3.× 母体血清マーカー検査は、本症例(妊娠29週0日)に適応されない。なぜなら、母体血清マーカー検査は、妊娠15~20週頃に行われるため。

・母体血清マーカー検査とは、母体から採血した血液に含まれる特定の成分を調べることで児に染色体疾患があるかどうかを調べる非確定的検査である。この検査の施行時期は15~20週で、検出できるのは 21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー(エドワーズ症候群)、神経管閉鎖不全などである。

4.× 非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉より優先されるものが他にある。なぜなら、非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉は、非侵襲的なスクリーニング検査であるため。本症例は、超音波検査や担当医師から「胎児に染色体異常がある可能性ある」と説明があることから、確定診断に必要な検査が求められる。

・非侵襲的出生前検査<NIPT>とは、母体の血液を採血し、DNAの断片を分析することで児に染色体疾患があるかどうかを調べる非確定的検査(スクリーニング検査)である。陽性の場合は、羊水検査を実施し、確定診断を行う。ちなみに、非侵襲的出生前検査<NIPT>で検出できるのは、21トリソミー症候群(ダウン症候群)、18トリソミー症候群、13トリソミー症候群の3つの染色体の数的異常症である。

(※図引用「産婦人科ガイドライン」公益社団法人 日本産科婦人科学会より)

次の文を読み52、53の問いに答えよ。

Aさん(39歳、初産婦)は、妊娠28週時の妊婦健康診査にて羊水が多いことを指摘され、妊娠29週0日に総合周産期母子医療センターであるB病院を紹介受診した。超音波検査にて推定胎児体重は1,150g(-1.2SD)、AFI32cm、小脳低形成、先天性心疾患、食道閉鎖症の疑いなどの所見が認められた。Aさんは、胎児に染色体異常がある可能性について担当医師から説明を受け、出生前検査を希望した。

53 Aさんは、妊娠33週0日の妊婦健康診査にて「息苦しくて横になれない。食べても吐いてしまう。お腹の張りが頻回にある」と訴え、入院管理となった。超音波検査にて推定胎児体重は1,630g(-1.5SD)、AFI45cm、子宮頸管長33mmである。胎児心拍数陣痛図は、胎児心拍数基線140bpm、基線細変動10bpm、一過性頻脈を認め、一過性徐脈を認めない。子宮収縮を不規則に認める。

Aさんへの治療で正しいのはどれか。

1.羊水除去

2.酸素の投与

3.利尿薬の投与

4.子宮収縮抑制薬の投与

解答1

解説

・Aさん(39歳、初産婦)

・妊娠28週時の妊婦健康診査:羊水が多い。

・妊娠33週0日「息苦しくて横になれない。食べても吐いてしまう。お腹の張りが頻回にある」と。

・超音波検査:推定胎児体重は1,630g(-1.5SD)、AFI45cm、子宮頸管長33mm。

・胎児心拍数陣痛図:胎児心拍数基線140bpm、基線細変動10bpm、一過性頻脈を認め、一過性徐脈を認めない。

・子宮収縮を不規則に認める。

→本症例は、羊水過多症が疑われる。羊水過多症とは、生理的な羊水量の範囲を大きく超え、これにより子宮が大きくなって圧迫感や子宮収縮、子宮頸管長の短縮などの症状が出現している状態をいう。羊水過多は胎児奇形、多胎妊娠、母体糖尿病、および様々な胎児疾患により起こりうる。 羊水過多は早期子宮収縮、前期破水、母体の呼吸障害、胎位異常または胎児死亡、ならびに陣痛および分娩時の様々な問題のリスクの上昇と関連する。羊水量に問題はないかを判断する目安として、子宮底長を用いられることがあるが、産婦人科ガイドラインでは子宮底長、腹囲の測定の有用性は認められないと報告されている。羊水過多の基準として、AFI24以上のことをいう。ちなみに、羊水過少はAFI5以下をいう。AFI(amniotic fluid index)とは、子宮の各4分の1について羊水深度を垂直に計測した値の合計である。

1.〇 正しい。羊水除去が、Aさんへの治療である。なぜなら、本症例は、羊水過多症が疑われるため。羊水過多は子宮を過度に伸展させ、横隔膜を圧迫することで呼吸困難や吐き気、頻回な子宮収縮(切迫早産のリスク)を引き起こす。超音波検査でAFIが45cmと著しい羊水過多であることが確認されており、これらの症状を緩和するためには、羊水を直接減らす羊水除去(羊水穿刺による羊水吸引)が効果的な治療といえる。

2.× 酸素の投与の優先度は低い。なぜなら、羊水過多に対して、酸素投与は根本的な解決にはならないため。根本的な圧迫を取り除かなければ症状は持続する。また、Aさんの情報からは低酸素血症を示唆する所見は記載されていない。

3.× 利尿薬の投与の優先度は低い。なぜなら、利尿薬を投与しても羊水量が減少することはなく、むしろ母体に脱水症状を引き起こすリスクが高まるため。羊水は、胎児の尿や肺からの分泌物などが主な成分であり、母体の水分バランスとは直接関係しない。

・利尿薬とは、体内の水分を尿として排出させることで、浮腫や心不全による体液貯留を改善する薬である。

4.× 子宮収縮抑制薬の投与の優先度は低い。なぜなら、羊水過多に対して、子宮収縮抑制薬の投与は根本的な解決にはならないため。また、胎児心拍数陣痛図では不規則な子宮収縮を認めるものの、胎児の状態は良好であり(reassuring fetal status)、子宮頸管長も33mmと、直ちに切迫早産の治療が必要な段階ではない。

・子宮収縮抑制薬の臨床応用としては、切迫早産や切迫流産の際に子宮収縮(陣痛)を抑制するのに用いられる。投与中に過度の心拍数増加(頻脈)があらわれた場合には、減量するなど適切な処置を行うことが求められる。主な副作用として、動悸、振戦(手足の震え)、吐き気、発疹などが報告されている。胎児には、頻脈、不整脈があらわれる。作用機序として、β受容体刺激剤の中でも強いβ2選択性により、細胞内c-AMPを上昇させ、子宮収縮抑制効果を示す。

次の文を読み54の問いに答えよ。

Aさん(38歳、女性、会社員、経産婦)は身長162cm、体重82kg、BMI31.2、血圧165/95mmHg、毎日たばこを10本吸っている。1年前から月経痛が強くなってきたため婦人科を受診した。「仕事が忙しいので毎日薬を飲むのは困る」と話す。内診で骨盤内感染症が疑われた。Aさんは月経痛に対して、レボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉を希望したが、挿入されなかった。

54 Aさんにレボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉を挿入できない理由はどれか。

1.肥満

2.高血圧

3.喫煙習慣

4.骨盤内感染症の疑い

解答4

解説

・Aさん(38歳、女性、会社員、経産婦)

・身長162cm、体重82kg、BMI31.2、血圧165/95mmHg、毎日たばこを10本吸っている。

・1年前:月経痛が強くなってきた。

・「仕事が忙しいので毎日薬を飲むのは困る」と話す。

・内診で骨盤内感染症が疑われた。

・月経痛に対して、レボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉を希望したが、挿入されなかった。

→レボノルゲストレル放出子宮内システム<LNG-IUS>とは、子宮内に挿入、留置する器具である子宮内避妊用具 (IUD)に黄体ホルモンであるレボノルゲストレル(LNG) を子宮内に放出するための薬剤放出部を付加した製剤である。避妊及び過多月経、または特発性過多月経、月経困難症に関する効能・効果として承認されており、機能性月経困難症にも症状緩和が期待される。商品名ではミレーナがある。

1~3.× 肥満/高血圧/喫煙習慣は、レボノルゲストレル放出子宮内システムの禁忌とはいえない(※下のレボノルゲストレル放出子宮内システムの禁忌を参照)。

4.〇 正しい。骨盤内感染症の疑いが、Aさんにレボノルゲストレル放出子宮内システム〈LNG-IUS〉を挿入できない理由である。なぜなら、挿入操作によって、感染が上行し、感染症を悪化させたり、不妊症などの重篤な合併症を引き起こしたりするリスクがあるため。「海外において、骨盤内感染症が重症化して敗血症(A群β溶血性レンサ球菌性敗血症等)に至った症例が報告されている」と記載されている(※引用:「子宮内黄体ホルモン放出システム」バイエル薬品株式会社様HPより)。

①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある女性

②性器癌及びその疑いのある患者

③黄体ホルモン依存性腫瘍及びその疑いのある患者

④診断の確定していない異常性器出血のある患者

⑤先天性、後天性の子宮の形態異常又は著しい位置異常のある女性

⑥性器感染症(カンジダ症を除く)のある患者

⑦過去3ヵ月以内に性感染症(細菌性腟炎、 カンジダ症、再発性ヘルペスウイルス感染、B型肝炎、サイトメガロウイルス感染を除く)の既往歴のある女性

⑧頸管炎又は腟炎の患者

⑨再発性又は現在PIDの患者

⑩過去3ヵ月以内に分娩後子宮内膜炎又は感染性流産の既往歴のある女性

⑪異所性妊娠の既往歴のある女性

⑫本剤又は子宮内避妊用具(IUD)装着時又は頸管拡張時に失神、徐脈等の迷走神経反射を起こしたことのある女性

⑬重篤な肝障害の患者

⑭肝腫瘍の患者

⑮妊婦又は妊娠している可能性のある女性

(※引用:「子宮内黄体ホルモン放出システム」バイエル薬品株式会社様HPより)

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(32歳、初産婦)は妊娠30週3日で、夫と実母の3人暮らしである。助産師が担当している保健センターの相談室に来所した。Aさんは「産後は母が手伝ってくれると言っていますが、産後ケアについても知っておきたいです」と話した。助産師は、産後ケア事業について説明することにした。

55 Aさんへの説明で適切なのはどれか。

1.「産後2年以内に利用してください」

2.「宿泊の場合は全額自費になります」

3.「育児に関する指導を受けることができます」

4.「お母さんと同居していると利用できません」

解答3

解説

・Aさん(32歳、初産婦、妊娠30週3日)

・3人暮らし:夫と実母。

・保健センターの相談室に来所。

・Aさん「産後は母が手伝ってくれると言っていますが、産後ケアについても知っておきたいです」と話した。

・助産師:産後ケア事業について説明することにした。

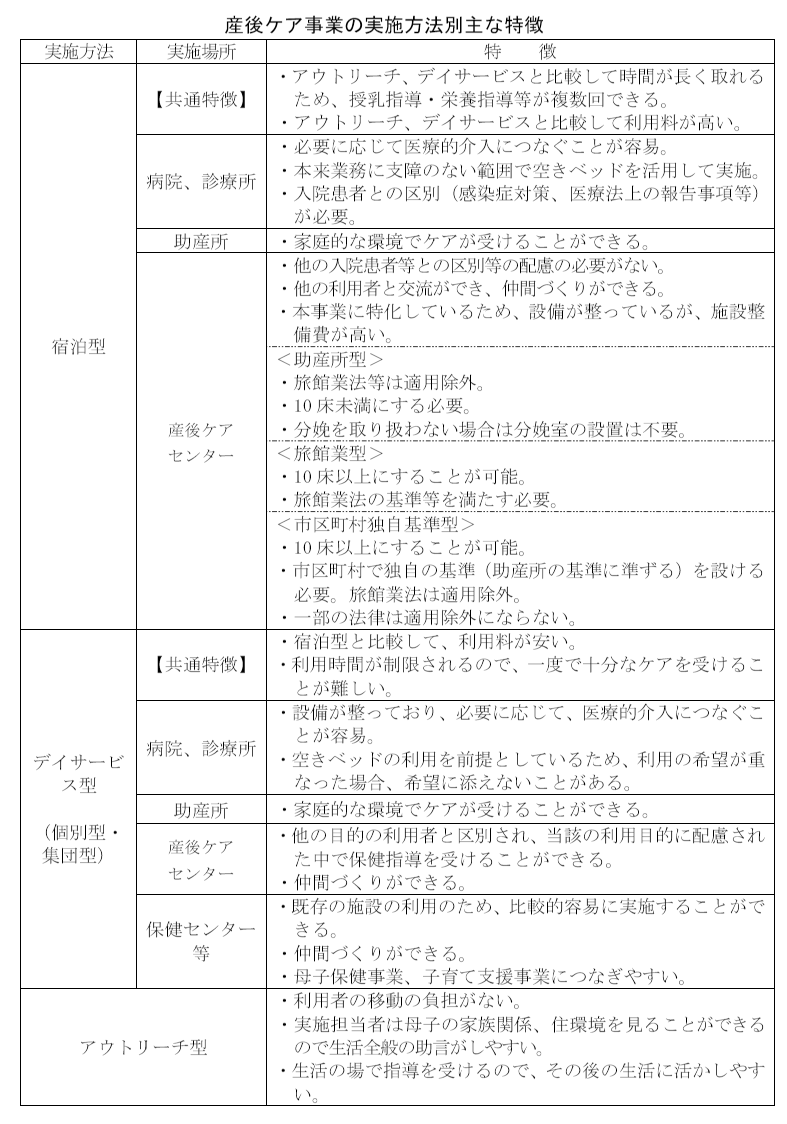

→産後ケア事業とは、分娩施設退院後から一定の期間、病院・診療所・助産所・対象者の居宅などにおいて、助産師などの看護職が中心となり、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的としている。市町村が実施主体である。(※参考:「産後ケア事業ガイドライン 」厚生労働省HPより)

1.× 「産後2年以内」ではなく「出産後1年未満」に利用する。産後ケア事業は、出産後1年以内の母子であって、産後ケアを必要とする者が対象である(※引用:「産前・産後サポート事業ガイドライン産後ケア事業ガイドライン」より引用)。

対象時期(※引用:「産後ケア事業ガイドライン 」厚生労働省HPより)

妊娠中から出産後の母親の身体的安定・心理的安定のための相談、支援、仲間づくりをする事業であることから、妊娠初期(母子健康手帳交付時等)から産後4か月頃までの時期が目安となるが、母子の状況、地域におけるニーズや社会的資源等の状況を踏まえ、市区町村において判断する。

2.× 宿泊の場合でも「全額自費」ではなく、利用者の所得に応じた負担割合となる。①宿泊型、②デイサービス型(通所型)、③アウトリーチ型(居宅訪問型)の3種類がある(※下図参照)。

3.〇 正しい。「育児に関する指導を受けることができます」と説明する。具体的には、授乳指導、沐浴指導、おむつ交換などの育児技術の指導、赤ちゃんの生活リズムの整え方、安全な抱っこの仕方などである。

4.× お母さんと同居していると「利用できません」と断言できない。なぜなら、母親が同居していても、母親自身の健康状態や支援能力、Aさん自身の心身の状態によっては、産後ケアが必要と判断される場合があるため。

ただし、産後ケア事業は、「家族等から十分な育児等の援助が受けられない産婦及びその子で、心身の不調又は育児不安がある者、その他支援が必要と認められる者が対象となる」と記載されている(※引用:「産後ケア事業ガイドライン 」厚生労働省HPより)。

(※引用:「産後ケア事業ガイドライン 」厚生労働省HPより)。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/c9cfc841/20241030_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_80.pdf

こども家庭庁の産後ケア事業ガイドラインのp.8には、産後1年以内の女子が対象であると記載されています。

コメントありがとうございます。

重ねて、詳細な情報提供非常に助かりました。

ご指摘通りでしたので修正させていただきました。

今後ともよろしくお願いいたします。