この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(15歳、男子、中学3年生)はこれまで保健室に来室することがなかったが、今週に入り「お腹が痛い」「頭が痛い」と訴えて2回来室した。来室すると養護教諭が促すまで教室に戻ることがない。

46 Aさんは毎日保健室へ来室するようになった。気になった養護教諭が「何かあったのか」と尋ねると、いじめに遭っていると話し始めた。Aさんは同級生にスマートフォンで撮られた自分の画像を、無断でクラス中に共有されたことがきっかけで教室に入るのが怖くなったと話した。

Aさんのつらい気持ちを受け止めたあと、次に養護教諭が行う対応で適切なのはどれか。

1.誰が画像の共有を始めたのかを尋ねる。

2.いじめが解決するまで学校を休むよう勧める。

3.共有された画像の確認をAさんと一緒に行う。

4.Aさんが話してくれたことを担任教諭に伝えてよいかを確認する。

解答4

解説

・Aさん(15歳、男子、中学3年生)

・これまで保健室に来室することがなかった。

・毎日保健室へ来室するようになった。

・気になった養護教諭が「何かあったのか」と尋ねると、いじめに遭っていると話し始めた。

・同級生にスマートフォンで撮られた自分の画像を、無断でクラス中に共有されたことがきっかけで教室に入るのが怖くなったと話した。

→ほかの選択肢が優先されない理由も考えられるようにしよう。

1.× 誰が画像の共有を始めたのかを尋ねる必要はない。なぜなら、加害者の特定が、必ずしもいじめの解決とはならないため。むしろ、加害者を話すことでAさんが心理的に追い詰められ、相談への抵抗感が強まる可能性がある。

2.× いじめが解決するまで学校を休むよう勧める必要はない。なぜなら、学校を一度休ませると、学校に戻るハードルが高くなり、長期的な不登校に繋がる可能性があるため。

3.× 共有された画像の確認をAさんと一緒に行う必要はない。なぜなら、Aさんが再び傷ついたり、羞恥心が強まる可能性があるため。

4.〇 正しい。Aさんが話してくれたことを担任教諭に伝えてよいかを確認する。なぜなら、いじめに関しては、養護教諭だけでは解決が難しいため。担任教諭など他の教職員との連携を促し、Aさんの意向や同意を尊重する。

次の文を読み45~47の問いに答えよ。

Aさん(15歳、男子、中学3年生)はこれまで保健室に来室することがなかったが、今週に入り「お腹が痛い」「頭が痛い」と訴えて2回来室した。来室すると養護教諭が促すまで教室に戻ることがない。

47 Aさんの事例を受けて、改めて中学校全体でいじめ防止対策を実施することになった。

この時点で学校が行ういじめ防止対策はどれか。

1.所轄警察署との連携

2.いじめ相談窓口の再周知

3.いじめ対応事例集の作成

4.いじめ加害者に対する懲戒制度の検討

解答2

解説

・Aさん(15歳、男子、中学3年生)

・同級生にスマートフォンで撮られた自分の画像を、無断でクラス中に共有されたことがきっかけで教室に入るのが怖くなったと話した。

・Aさんの事例を受けて、改めて、中学校全体でいじめ防止対策を実施する。

→ほかの選択肢が優先されない理由も考えられるようにしよう。

1.× 所轄警察署との連携の優先度は低い。なぜなら、警察との連携は、いじめが犯罪行為にあたるような深刻な場合のときであるため。学校内でまず対応可能な範囲を明確にし、校内での早期発見・対処体制を整える。

2.〇 正しい。いじめ相談窓口の再周知は、この時点で学校が行ういじめ防止対策である。なぜなら、相談窓口を周知することで、生徒が相談しやすい環境を再確認でき、早期発見や迅速な対応につながるため。例えば、学校内での掲示や全校集会で窓口の利用方法を伝えることが望ましい。

3.× いじめ対応事例集の作成の優先度は低い。なぜなら、作成には時間と労力がかかることから、直ちに生徒が相談・通報できるようになる直接的な効果は薄いため。Aさんの事例を受け、今まさにいじめ防止対策を強化しようとしている初期段階においては、即効性のある、いじめの未然防止や早期発見に直接つながる対策を優先すべきである。

4.× いじめ加害者に対する懲戒(罰則)制度の検討の優先度は低い。なぜなら、いじめは繊細な問題であるため。いじめといじりの違いや、友人間のじゃれあい・言葉使いなど、懲戒(罰則)制度をだれが、どのように、平等な制度を作れるか疑問が残る。また、懲戒が設定されることで、生徒が報告を控えたり、いじめの濡れ衣や隠蔽につながる可能性もある。

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

Aさん(22歳、男性、大学生)は、10月から咳嗽が出現し、12月に増強したため、医療機関を受診したところ感染性の肺結核と診断された。診断した医師からB保健所に結核発生の届出があった。Aさんはこれまで結核の既往はない。

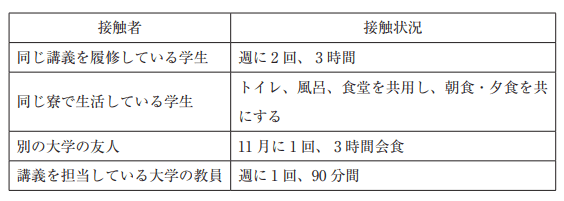

48 Aさんの居住する寮および大学がB保健所管内であり、接触者健康診断を実施することになった。B保健所の保健師がAさんに面接で確認した状況を以下に示す。

最優先に接触者健康診断を行うことが望ましい接触者はどれか。

1.同じ講義を履修している学生

2.同じ寮で生活している学生

3.別の大学の友人

4.講義を担当している大学の教員

解答2

解説

・Aさん(22歳、男性、大学生、感染性の肺結核)

・10月から咳嗽が出現、12月に増強した。

・医師からB保健所に結核発生の届出があった。

・Aさんはこれまで結核の既往はない。

・Aさんの居住する寮および大学がB保健所管内であり、接触者健康診断を実施することになった。

→最も感染しやすい優先順位を考えよう。

1.× 同じ講義を履修している学生の優先度は低い。なぜなら、感染リスクは比較的低いため。同じ講義を履修している学生の接触頻度が週に2回、3時間と比較的短く、また広い講義室など距離が確保される可能性が高い。

2.〇 正しい。同じ寮で生活している学生は、最優先に接触者健康診断を行う接触者である。なぜなら、感染リスクが最も高いため。

同じ寮で生活している学生は、トイレ・風呂・食堂を共用し、朝夕の食事も共にするなど、密閉・密集した空間で長時間、頻繁に接触があるため。結核菌が空気感染しやすく感染リスクが極めて高い。

3.× 別の大学の友人の優先度は低い。なぜなら、感染リスクは比較的低いため。別の大学の友人は、11月1回、3時間の会食という限定的な接触であり、頻度や期間が低いため感染リスクは他と比べて低い。

4.× 講義を担当している大学の教員の優先度は低い。なぜなら、感染リスクは比較的低いため。講義を担当している大学は、週に1回、90分間の接触であり、距離が一定以上確保される可能性が高く、感染リスクはそれほど高くない。

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

Aさん(22歳、男性、大学生)は、10月から咳嗽が出現し、12月に増強したため、医療機関を受診したところ感染性の肺結核と診断された。診断した医師からB保健所に結核発生の届出があった。Aさんはこれまで結核の既往はない。

49 接触者健康診断でAさんの通う大学の学生および教員からは、10人の患者と20人の潜在性結核感染者が発見された。

この学生および教員の服薬確認を行う場所で最も適切なのはどれか。

1.医療機関

2.B保健所

3.大学の健康管理室

4.学生および教員の住所地を管轄している保健所

解答3

解説

・Aさん(22歳、男性、大学生、感染性の肺結核)

・10月から咳嗽が出現、12月に増強した。

・医師からB保健所に結核発生の届出があった。

・Aさんはこれまで結核の既往はない。

・Aさんの居住する寮および大学がB保健所管内であり、接触者健康診断を実施することになった。

・接触者健康診断:大学から10人の患者と20人の潜在性結核感染者が発見。

→ほかの選択肢が優先されない理由もあげられるようにしよう。

→潜在性結核感染症とは、結核菌が体内にあっても、発病していない感染状態のことをいう。一方、結核を発病している人が咳やくしゃみをした時に、結核菌が飛び散り、 吸い込むことにより感染することがある。結核菌を吸い込んでもすべての人が感染をするわけではなく、体の抵抗力により追い出される。しかし、菌が体内に残る場合は、免疫細胞の一種であるマクロファージが結核菌を囲み核が作られ、結核菌が体内に残っていても体内に封じ込められたまま活動しない状態もある。このことを「潜在性結核感染症」という。

1~2.× 医療機関/B保健所の優先度は低い。なぜなら、通院の中断のリスクが高いため。 患者(10人)は治療のために医療機関を受診するが、潜在性結核感染者(20人)は予防内服が主であり、必ずしも全員が頻繁に医療機関を受診する必要はない。対象者が大学の学生・教員であることから、生活のリズムを尊重すべきである。

3.〇 正しい。大学の健康管理室は、この学生および教員の服薬確認を行う場所で最も優先される。なぜなら、学生・教員にとって利便性が高く、日常生活の延長で通いやすいため。また、服薬確認が容易となり、服薬の継続性が高まる。

4.× 学生および教員の住所地を管轄している保健所の優先度は低い。なぜなら、学生や教員の住所はそれぞれ異なり、住所地を管轄する複数の保健所に分散すると服薬確認の管理が難しくなるため。したがって、治療の中断や混乱の原因となる可能性がある。

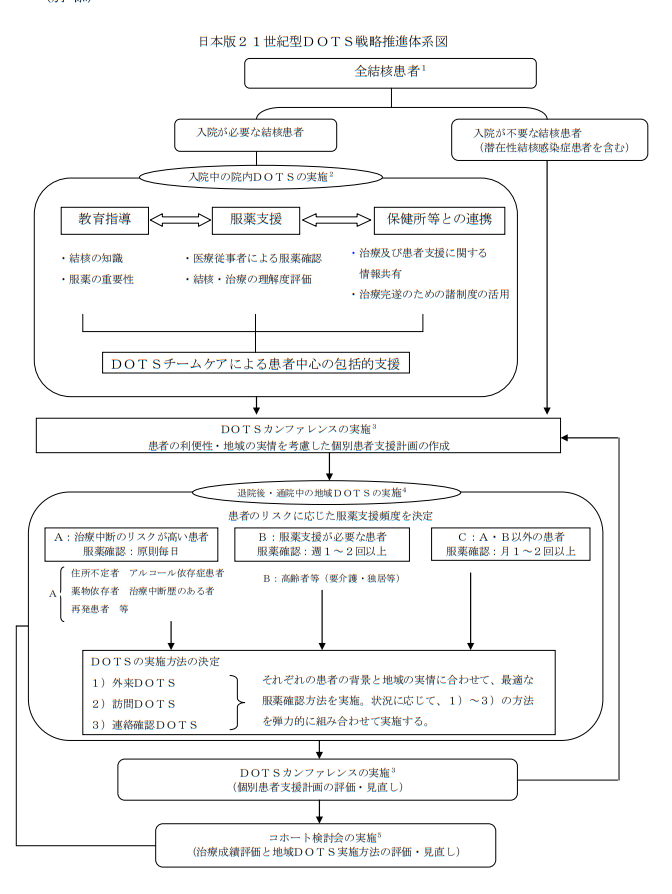

(※図引用:「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」厚生労働省HPより)

DOTS(直接服薬確認療法)とは、医療従事者が患者の服薬を確認することによって、確実に治療を行うことをいう。治療期間が長い疾患の場合、患者が自己判断で服薬を中断することは少なくない。そのため、退院後は保健師や訪問看護師による定期的な家庭訪問や電話連絡、あるいは患者の医療機関受診や保健所来所などによって、患者の服薬状況を確認する必要がある。また設問にある「個別患者した支援計画」とは、治療開始から終了に至るまでの一連の患者支援について示したもので、退院後の具体的な服薬支援方法を計画する。

次の文を読み48~50の問いに答えよ。

Aさん(22歳、男性、大学生)は、10月から咳嗽が出現し、12月に増強したため、医療機関を受診したところ感染性の肺結核と診断された。診断した医師からB保健所に結核発生の届出があった。Aさんはこれまで結核の既往はない。

50 Aさんの結核は薬剤耐性がなく標準治療を行っていたが、翌年4月に就職のため隣県のC保健所管内に転居することになった。

今後のAさんの管理で正しいのはどれか。

1.通院予定の医療機関の医師からC保健所へ結核の発生届の提出が必要である。

2.転居後のAさんへの治療中の支援はC保健所が実施する。

3.Aさんの服薬は治療開始後1年で終了する予定である。

4.治療終了後のAさんの管理はB保健所が実施する。

解答2

解説

・Aさん(22歳、男性、大学生、感染性の肺結核)

・10月から咳嗽が出現、12月に増強した。

・医師からB保健所に結核発生の届出があった。

・Aさんはこれまで結核の既往はない。

・Aさんの結核:薬剤耐性がなく標準治療を行っていた。

・翌年4月に就職:隣県のC保健所管内に転居する。

→ほかの選択肢が優先されない理由もあげられるようにしよう。詳しく根拠法令まで学びたい方は、「感染症法第9章結核(※参考:e-GOV法令検索様HP)」を参考しよう。

1.× 通院予定の医療機関の医師から、C保健所へ結核の発生届の提出が「必要ではない」。なぜなら、結核の発生届は、最初の診断時(1回)に提出されるものであるため。したがって、転居後に再提出する必要はない。

2.〇 正しい。転居後のAさんへの治療中の支援は、C保健所が実施する。結核患者の管理や支援(服薬支援、相談、接触者健診の調整など)は、患者の現在の居住地を管轄する保健所が責任を持って行う。したがって、AさんはC保健所の管轄内に転居したため、今後の治療継続のための支援や管理はC保健所が担当することになる。

3.× Aさんの服薬は、治療開始後1年で終了する予定である「とは断言できない」。なぜなら、薬剤耐性のない肺結核の標準治療は、通常6か月間であるため(長くても9か月)。問題文には「標準治療」としか書かれておらず、特別な延長理由も示されていないため、1年という期間は考えにくい。

4.× 治療終了後のAさんの管理は、「B保健所」ではなくC保健所が実施する。なぜなら、【選択肢2】の解説同様、患者が他の地域に転居した場合、転居後の所在地を管轄する保健所(C保健所)が治療終了の確認を含めた対応を引き継ぐことになるため。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ