この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

Aさん(14歳、女子、中学3年生)は、夏休み明けから遅刻が増えている。本日も遅刻して登校し「登校途中にふらついて転んだ」と訴えて、教室に行かず保健室に来室した。

46 Aさんは教職員や友人から遅刻の多さを指摘されることを気にしていたため、養護教諭はAさんへの対応について教職員との話し合いの場を設けた。

最初の説明として適切なのはどれか。

1.遅刻の際の連絡体制の整備が必要であること

2.クラスメイトに疾患について説明する必要があること

3.遅刻・欠席は怠惰ではなく身体的疾患が原因であること

4.Aさんの症状が悪化した際は保健室の利用を認めること

解答3

解説

・Aさん(14歳、女子、中学3年生、起立耐性失調〈起立性調節障害〉)

・夏休み明けから遅刻が増えている。

・授業中は無気力で寝ていることもあると分かった。

・教職員や友人から遅刻の多さを指摘されることを気にしていた。

・養護教諭:教職員との話し合いの場を設けた。

→起立耐性失調とは、起立性調節障害ともいい、自律神経の働きがうまく調節できず、立ち上がったときに血圧や心拍数が適切に変化せず、立ちくらみ・めまい・動悸・倦怠感などが出る病気である。特に思春期に多く、朝起きられない、授業中に気分が悪くなるといった症状がみられる。脳や心臓の重大な病気ではないが、日常生活や学業に大きな影響を与えることがある。

1.× 遅刻の際の連絡体制の整備が必要であることよりも優先されるものがほかにある。なぜなら、教職員にAさんの遅刻の根本原因に対する理解を深めることが重要であるため。教職員のAさんへの見方が、病気ではなく「怠けている」と不十分な理解となる恐れがある。

2.× クラスメイトに疾患について説明する必要があることよりも優先されるものがほかにある。むしろ、クラスメイトへの説明は、慎重な判断が必要である。なぜなら、Aさんのプライバシーに関わることであるため。かえってAさんを孤立させたり、精神的な負担を増したりする可能性がある。

3.〇 正しい。遅刻・欠席は怠惰ではなく身体的疾患が原因であることは、最初の説明である。なぜなら、起立性調節障害は、第三者から「サボり」や「怠惰」と誤解されやすいため。教職員が誤解を抱いたままだと、Aさんが精神的に追い詰められ、二次的に不登校へつながるリスクが高い。Aさんへの適切な理解と配慮を促す土台が築く一歩となる。

4.× Aさんの症状が悪化した際は保健室の利用を認めることよりも優先されるものがほかにある。なぜなら、教職員にAさんの遅刻の根本原因に対する理解を深めることが重要であるため。まずは「なぜそういった配慮が必要なのか」という疾患の背景と理解を促すことが優先される。

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

金曜日の早朝、A県で最大震度7の地震が発生し、その後も余震が続いている。A県海岸沿いのB市では、ライフラインが途絶し、自宅建物が倒壊した住民が多数発生している。B市の統括保健師が保健センターに到着したとき、職員の3割程度が出勤して情報収集を進めていた。

47 統括保健師の初動対応で適切なのはどれか。

1.感染症防疫活動の開始

2.A県庁に保健師の応援派遣を要請

3.心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉の相談窓口を設置

4.保健センター業務の再開に向けたロードマップの作成

解答2

解説

・金曜日の早朝:最大震度7の地震(余震続く)。

・海岸沿いのB市:ライフラインが途絶し、自宅建物が倒壊した住民が多数発生。

・統括保健師が保健センターに到着:職員の3割程度が出勤して情報収集を進めていた。

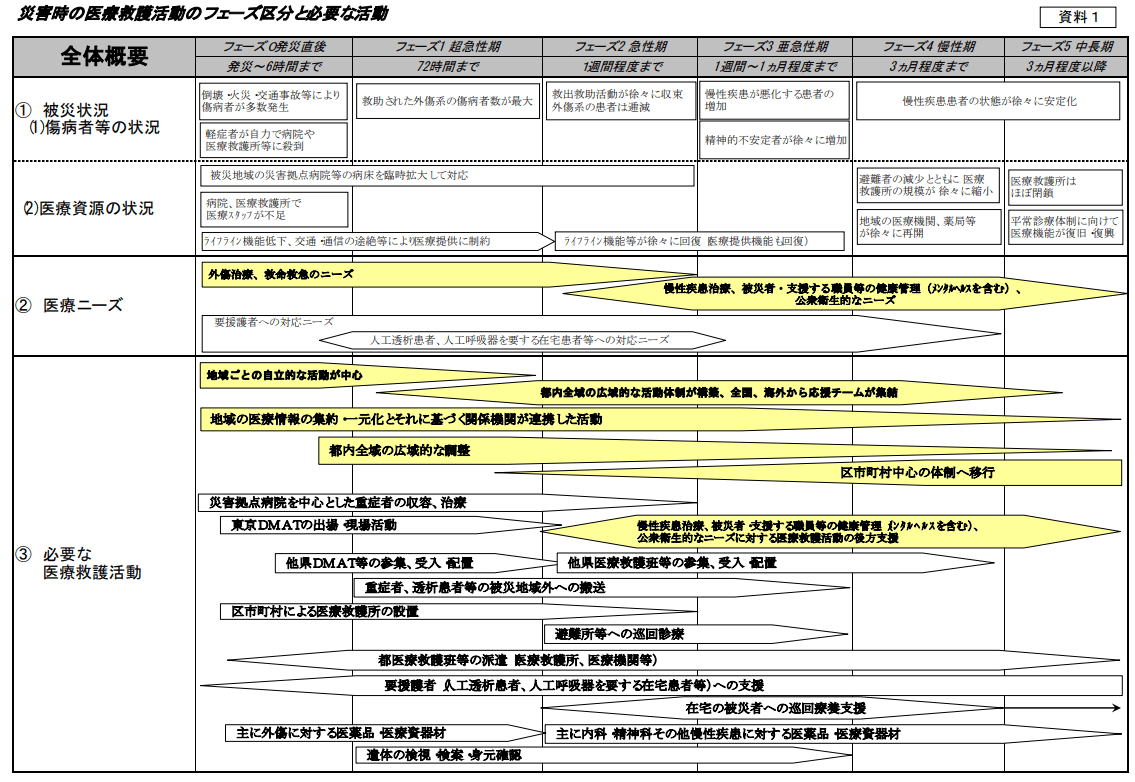

→現在は、災害からの急性期に該当する。急性期の対応をおさえておこう。

1.× 感染症防疫活動の開始より優先されるものがほかにある。なぜなら、亜急性期(~2,3週間)以降に該当する活動であるため。感染症防疫活動は、これらの初期対応が落ち着き、避難所の開設や生活環境が明らかになってから本格的に開始されるべき段階の活動である。

2.〇 正しい。A県庁に保健師の応援派遣を要請は、統括保健師の初動対応である。なぜなら、現在、保健センターの職員が3割程度しか出勤できておらず、災害からの急性期に該当するため。統括保健師として、まずは現状の人員不足を認識し、外部からの応援(DMAT:災害派遣医療チーム)が必要であることを判断して速やかに要請する必要がある。

3.× 心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉の相談窓口を設置より優先されるものがほかにある。なぜなら、災害復旧・復興期~災害前の状態に該当する活動であるため。なぜなら、PTSDは、災害後一定期間(通常1ヶ月以上)を経て発症する精神疾患であるため。

・心的外傷後ストレス障害とは、大規模な災害や事故の現場、他人の悲惨な死など、心理的に大きなストレスを受ける状況下に居合わせた場合、1か月以上心的外傷による障害が持続した場合に生じる。典型的な症状として、①感覚や情動の鈍化、②心的外傷を想起するような状況の回避、③再現的で侵入的な回想(フラッシュバック)や悪夢、④過覚醒、⑤驚愕反応の亢進などが認められる。

4.× 保健センター業務の再開に向けたロードマップの作成より優先されるものがほかにある。なぜなら、特に災害前に該当する活動であるため。災害後にロードマップを作成するにしても、緊急対応が一段落し、ある程度の情報が集まってから着手すべき段階の業務である。

・ロードマップとは、目標設定、現状分析、課題抽出などの具体的な行動計画である。

(※図引用:「災害時の医療救護活動のフェーズ区分と必要な活動」東京都保健医療局様HPより)

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

金曜日の早朝、A県で最大震度7の地震が発生し、その後も余震が続いている。A県海岸沿いのB市では、ライフラインが途絶し、自宅建物が倒壊した住民が多数発生している。B市の統括保健師が保健センターに到着したとき、職員の3割程度が出勤して情報収集を進めていた。

48 発災後4日、B市は1次避難所を10か所開設し、避難用物資は行き届いている。各避難所の避難者には、授乳期の母子や後期高齢者、精神障害者も含まれている。C保健師が担当の避難所は中学校の体育館で、夜間の外気温は氷点下になるため昼夜を問わず閉めきり、一部の避難者は毛布をかぶり、館内で土足の靴を履いたまま過ごしていた。

C保健師の避難所での対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.個室空間を確保

2.館内で土足継続を推奨

3.避難者の持病の薬の確保を支援

4.避難者に仮設住宅への入居を案内

5.使用済みオムツの館内トイレでの保管を推奨

解答1・3

解説

・金曜日の早朝:最大震度7の地震(余震続く)。

・発災後4日:1次避難所を10か所開設、避難用物資は行き届いている。

・各避難所:授乳期の母子や後期高齢者、精神障害者。

・夜間の外気温は氷点下になるため昼夜を問わず閉めきり、一部の避難者は毛布をかぶり、館内で土足の靴を履いたまま過ごしていた。

→避難所の衛生環境をおさえておこう。ほかの選択肢が消去される理由もあげられるようにしよう。

1.〇 正しい。個室空間を確保は、C保健師の避難所での対応である。なぜなら、体育館のような大空間での共同生活は、プライバシーが確保されにくく、特に授乳期の母子や精神障害者にとっては大きなストレスとなるため。また、後期高齢者にとっても、落ち着いて休む場所が必要である。したがって、個室空間(パーテーションやテントなどで区切られた空間)を確保する。

2.× あえて、館内で土足継続を推奨する必要はない。むしろ、土足厳禁にすることが望ましい。土足によって、外から持ち込まれる土や泥、細菌などで、避難所内が汚れ、感染症のリスクが高まるため。衛生環境の悪化に直結する。

3.〇 正しい。避難者の持病の薬の確保を支援は、C保健師の避難所での対応である。なぜなら、災害により薬を失ったり、医療機関を受診できない状況にあるため。持病の薬が途切れることは、命に関わる事態や症状の悪化に直結する。保健師は、避難者から服薬状況を聴取し、医療機関や薬剤師、DMATなどと連携して、必要な薬が届くように調整・支援する。

4.× 避難者に仮設住宅への入居を案内するより優先されるものがほかにある(時期尚早)。なぜなら、本設問は、発災後4日であるため。まだ仮設住宅の建設は始まっておらず、具体的な入居案内ができる段階ではない。まずは避難所での安全・安心な生活を確保することが優先される。

5.× 使用済みオムツの館内トイレでの保管を推奨する必要はない。使用済みオムツを館内トイレで保管することは、悪臭の発生はもちろん、不衛生な環境(細菌増殖により感染症リスク増)となるため。廃棄物は専用の袋や屋外の収集場所に適切に保管すべきある。

次の文を読み47~49の問いに答えよ。

金曜日の早朝、A県で最大震度7の地震が発生し、その後も余震が続いている。A県海岸沿いのB市では、ライフラインが途絶し、自宅建物が倒壊した住民が多数発生している。B市の統括保健師が保健センターに到着したとき、職員の3割程度が出勤して情報収集を進めていた。

49 B市の職員は発災から2週間以上休みなく災害対応に携わっているが、次週には出勤できる職員が増えることから、交代で休日をとれる見込みである。住民からは市の対応に関する感情的な苦情が多く寄せられており、直接対応した職員は陰で泣いていることもあった。それでも職員たちは緊急対応として耐え使命感をもって取り組んでいた。

この時期に各部署のリーダーが行う職員の健康管理として適切なのはどれか。

1.気持ちを表出する機会をつくる。

2.健康状態の自己管理体制をとる。

3.メンタルヘルス講演会を開催する。

4.引き続き使命感をもって対応するよう励ます。

解答1

解説

・最大震度7の地震。

・B市の職員:発災から2週間以上休みなく災害対応に携わっている。

・次週には出勤できる職員が増えることから、交代で休日をとれる見込み。

・住民からは市の対応に関する感情的な苦情が多く寄せられている。

・直接対応した職員は陰で泣いていることもあった。

・それでも職員たちは緊急対応として耐え使命感をもって取り組んでいた。

→被災地職員のメンタルヘルス支援をおさえておこう。ほかの選択肢が消去される理由も上げられるようにしよう。

1.〇 正しい。気持ちを表出する機会をつくる。なぜなら、発災から2週間以上経過し、職員は過労や心理的負担を抱えているため。このような状況で重要なのは、溜め込んだ感情を安全な場で吐き出せる機会を提供することである。

2.4.× 健康状態の自己管理体制をとる/引き続き使命感をもって対応するよう励ますことの優先度は低い。なぜなら、被災地職員は強い使命感から自分の体調不良を軽視しがちで、早期発見・対処が遅れるとさらなる心身・精神の不調をきたしやすいため。

3.× メンタルヘルス講演会を開催することの優先度は低い。なぜなら、本設問のように、「発災から2週間以上休みなく災害対応に携わり」、せっかくの休みを講演会を開くとなると、休める日がさらに少なくなる恐れがあるため。講演会の準備にも時間と労力がかかり、すぐに実施できるものではない。まずは、より実践的で即効性のあるケアが優先されるべきである。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

A市では、認知症サポーター養成講座を市内の地域包括支援センターに委託している。Bさん(78歳、女性)は、地域包括支援センターの保健師による認知症サポーター養成講座に参加した。講座で、認知症は薬だけでなく日常生活の過ごし方や周囲の人の対応の仕方によって症状や進行が違ってくることを知った。Bさんの夫(82歳)は、日常生活はおおむね自立しているが、ぼんやり過ごすことが増え、認知症と診断され服薬を継続していた。Bさんは夫への対応方法について悩んでおり、講座終了後に夫のことを保健師に相談した。

50 保健師のBさんへの対応で適切なのはどれか。

1.地域ケア会議の開催を提案する。

2.地域にある認知症カフェの参加を促す。

3.認知症初期集中支援チームを紹介する。

4.認知症疾患医療センターの受診を勧める。

解答2

解説

・認知症サポーター養成講座を市内の地域包括支援センターに委託。

・Bさん(78歳、女性):認知症サポーター養成講座に参加。

・認知症は薬だけでなく日常生活の過ごし方や周囲の人の対応の仕方によって症状や進行が違ってくることを知った。

・Bさんの夫(82歳):日常生活はおおむね自立。

・ぼんやり過ごすことが増え、認知症と診断され服薬を継続。

・夫への対応方法について悩んでおり、講座終了後に夫のことを保健師に相談。

→ほかの選択肢が消去される理由も上げられるようにしよう。

1.× 地域ケア会議の開催を提案する優先度は低い。なぜなら、Bさんの夫は、認知症と診断されているものの、日常生活がおおむね自立しているため。医療的な受診や初期支援チームの介入がすぐに必要な段階ではないと判断できる。

・地域ケア会議とは、介護保険法第115条の48で定義され、地域包括支援センターまたは市町村が主催し、設置・運営する「行政職員をはじめ、地域の関係者から構成される会議」のことである。多職種の専門職の協働の下で、①高齢者個人に対する支援の充実と、②それを支える社会基盤の整備を同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法として市町村や地域包括支援センターが開催する会議体である。

2.〇 正しい。地域にある認知症カフェの参加を促す。なぜなら、Bさんは「夫への対応方法について悩んでいる」と相談され、「周囲の人の対応の仕方によって症状や進行が違ってくること」を知ったばかりであることから、認知症への知識の不足も課題と考えられるため。

・認知症カフェとは、認知症の人やその家族、地域住民、専門職などが気軽に集まり、交流や相談ができる場のことである。カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、情報提供や相談支援を受けたり、体験談を共有したりできる。孤立を防ぎ、認知症への理解を深め、安心して暮らせる地域づくりを目指す取り組みである。

3.× 認知症初期集中支援チームを紹介する優先度は低い。なぜなら、Bさんの夫は、認知症と診断されているものの、日常生活がおおむね自立しているため。医療的な受診や初期支援チームの介入がすぐに必要な段階ではないと判断できる。

・認知症初期集中支援チームとは、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的(おおむね6ヶ月)に行い、自立生活のサポートを行うチームをいう。チームのメンバーには、保健師・看護師・社会福祉士・介護福祉士などの専門職と専門医が含まれる。

4.× 認知症疾患医療センターの受診を勧める優先度は低い。なぜなら、Bさんの夫は、すでに認知症と診断され、服薬を継続している状況であるため。再度受診を勧める必要性は低い。

・認知症疾患医療センターとは、認知症専門の医療機関のことをいい、認知症に関する詳しい診断や症状への対応、相談などを行う。 都道府県や政令指定都市が指定する病院に設置され、全国に477ヵ所ある。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ