この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

21 RhD式血液型不適合妊娠で胎児水腫が認められた。

このとき、胎児水腫を引き起こした免疫グロブリンはどれか。

1.IgA

2.IgD

3.IgE

4.IgG

5.IgM

解答4

解説

・Rh不適合妊娠とは、お母さんのRh式血液型がおなかのなかの赤ちゃんと異なる場合に起こる。血液細胞(赤血球)の表面に、RhD抗原という物質を持っている人がRh陽性(プラス)、持たない人がRh陰性(マイナス)になる。赤ちゃんは、お母さんとお父さんの遺伝子を半分ずつ引継ぐので、お母さんがRh陰性でも、お父さんがRh陽性であれば、Rh陽性の赤ちゃんが生まれてくる。日本人の場合、90%以上の赤ちゃんがRh陽性になる。Rh陽性の赤ちゃんを妊娠したRh陰性のお母さんは、妊娠中、特別な注意が必要となる。

・胎児水腫とは、お母さんのお腹のなかにいる赤ちゃんの全身がむくんでしまっている状態である。むくみはお腹のなかや、胸のなか、皮膚の下、胎盤などあらゆるところでみられ、赤ちゃんの状態がよくないことを意味する。 胎児水腫を発症した際、赤ちゃんの状態は非常に悪く、死産に陥ることもあります。

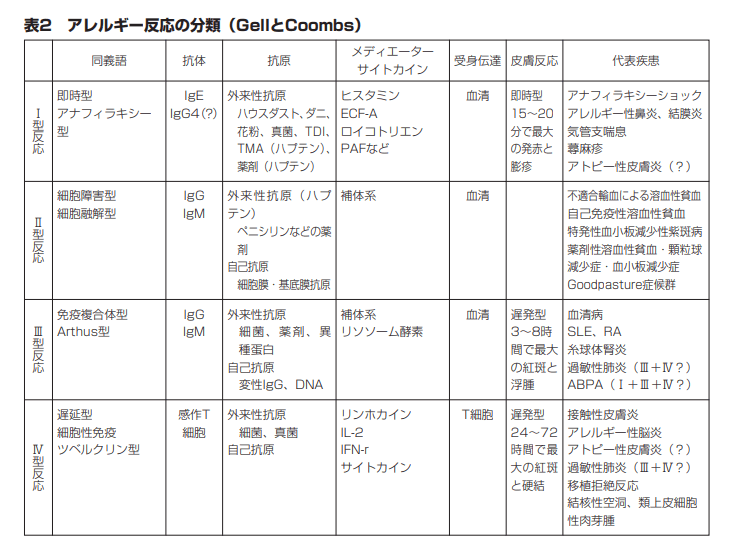

1.× IgAとは、体内では2番目に多い免疫グロブリンで、鼻汁、涙腺、唾液、消化管、膣など、全身の粘膜に存在している。IgAは、粘膜の表面で病原体やウイルスと結合し、病原体やウイルスが持っている毒素を無効化して感染しないように阻止する働きがある。

2.× IgDとは、扁桃腺および上気道にある抗体を産生する形質細胞から放出され、呼吸器系の免疫に作用していると考えられている。 IgAやIgGと比較しても微量しか存在していない免疫グロブリンである。

3.× IgEとは、肥満細胞や好塩基球の細胞表面に存在している。ヒスタミン遊離によりアレルギー疾患を引き起こす。生後6か月以降の乳幼児では、しばしばアトピー性アレルギー疾患の進行に伴って血清中のIgE抗体が上昇する。

4.〇 正しい。IgGは、胎児水腫を引き起こした免疫グロブリンである。なぜなら、RhD式血液型不適合妊娠では、Rh陰性の母親がRh陽性の胎児を妊娠した際に、胎児の赤血球が母親の体内に入り、母親がRh抗体(抗D抗体)を産生するため。この抗体は、主にIgGであり、唯一胎盤を通過できる免疫グロブリンである。母親のIgG抗体が胎盤を通過して胎児の体内に入り、胎児のRh陽性赤血球を破壊することで溶血性貧血を引き起こす。重度の溶血性貧血は、胎児の心臓に負担をかけ、全身の浮腫(胎児水腫)を引き起こす。

・IgGとは、分子量が最も小さい抗体であるため、唯一、胎盤を通過する免疫グロブリンである。母体からのIgGが消失するうえに自分で産生する能力が低いため出生後3~6か月ころに最も減少するが、その後に児自身でIgGを産生する能力が伸びていく。

5.× IgMとは、新生児由来であり、児に感染が起きたときに産生される免疫グロブリンである。しかし、感染防御力は低い。出生直後の新生児の血中IgMが高値の場合は、胎内または分娩時の感染が示唆される。感染の初期に発現し、生体防御の初段階を担うのはこのIgMに属するいずれかの抗体で、それらは症状が進むと再び発現するようになる。

(※引用:「アレルギー総論」厚生労働省HPより)

22 発熱を主訴に母乳外来を再診した産後4週の母親。産科医師の診察でインフルエンザと診断され、抗インフルエンザウイルス薬(オセルタミビルリン酸塩)が処方された。

今後の授乳について助産師の説明で適切なのはどれか。

1.「人工乳を補足しましょう」

2.「内服前に授乳しましょう」

3.「今までどおり授乳しましょう」

4.「搾乳した母乳を飲ませましょう」

5.「一度冷凍した母乳を解凍して飲ませましょう」

解答3

解説

・産後4週の母親(インフルエンザ)。

・処方:抗インフルエンザウイルス薬(オセルタミビルリン酸塩)。

→インフルエンザの感染経路は主に①飛沫感染と②接触感染である。(新型インフルエンザ対策ガイドラインにおいては、新型インフルエンザの空気感染について「空気感染の可能性は否定できないが、一般的に起きるとする科学的根拠がない」とされている)。ちなみに、インフルエンザとは、インフルエンザウイルスへの感染を原因に発症する。A型、B型、C型の3種類があり、このうち冬季に流行する「季節性インフルエンザ」はA型とB型によるものである。症状として、38度以上の発熱や寒気、関節痛、全身のだるさなどの全身症状と、喉の痛みや咳などの風邪のような症状が現れる。

1~2.× 「人工乳を補足しましょう」「内服前に授乳しましょう」と伝える優先度は低い。なぜなら、母親がインフルエンザに罹患した場合でも、インフルエンザウイルスは母乳からは感染しないため。むしろ、母親の体内で作られたインフルエンザに対する抗体は母乳中に移行し、児に免疫を与える可能性がある。さらに、抗インフルエンザウイルス薬(オセルタミビルリン酸塩)の母乳への移行はごく微量であり、乳児への影響は少ないとされている。

・人工乳とは、何らかの理由(アトピー性皮膚炎や乳頭裂傷など)で母乳が与えられない場合、調製粉乳による人工乳が使用されることが多い。現在では母乳の代用品としての調製粉乳の品質も向上し、母乳の場合と比べても大差なく育児ができるようになっている。

3.〇 正しい。「今までどおり授乳しましょう」と説明する。なぜなら、母親がインフルエンザに罹患した場合でも、インフルエンザウイルスは母乳からは感染しないため。むしろ、母親の体内で作られたインフルエンザに対する抗体は母乳中に移行し、児に免疫を与える可能性がある。さらに、抗インフルエンザウイルス薬(オセルタミビルリン酸塩)の母乳への移行はごく微量であり、乳児への影響は少ないとされている。

4.× 「搾乳した母乳を飲ませましょう」「一度冷凍した母乳を解凍して飲ませましょう」と伝える優先度は低い。なぜなら、母親がインフルエンザに罹患した場合でも、インフルエンザウイルスは母乳からは感染しないため。むしろ、母親の体内で作られたインフルエンザに対する抗体は母乳中に移行し、児に免疫を与える可能性がある。さらに、抗インフルエンザウイルス薬(オセルタミビルリン酸塩)の母乳への移行はごく微量であり、乳児への影響は少ないとされている。

・搾乳とは、児の哺乳力が弱いか、陥没乳頭などでうまく捕乳できない場合に、母乳を絞って哺乳瓶で与える方法である。ほかにも、NICUに入院したときや、今後児に影響がかかる薬物を内服する治療が始まるときなどに用いられる。

・搾乳した母乳を冷凍保存しておくことで、保育園や実家に赤ちゃんを預けたり、ママの外出時や体調が悪いときなどにパートナーが授乳を代わることができたりと便利である。

23 避妊指導におけるGATHER法の説明で正しいのはどれか。

1.集合教育の手法である。

2.全ての要素を順番に行う必要がある。

3.緊急避妊薬の指導に特化した手法である。

4.対象者の年齢に関係なく同じ情報を提供する。

5.避妊指導におけるカウンセリング手法である。

解答5

解説

効果的なカウンセリングを提供するには、カウンセリング技法の訓練とクライエントに対する姿勢や対応方法を習得する必要がある。「GATHER法」は、その1つの方法として推奨されている方法である。

「GATHER法」

①:Greet(挨拶をする)

②:Ask(質問をする)

③:Tell(伝える)

④:Help(助ける)

⑤:Explain(説明する)

⑥:Return(再来に応じる)

1.3.× 「集合教育」「緊急避妊薬の指導に特化」ではなくカウンセリングの手法である。主に、効果的なカウンセリングを提供するためのクライエントに対する姿勢を訓練する。あらゆる避妊方法(経口避妊薬、IUS/IUD、コンドーム、不妊手術など)の選択と使用に関するカウンセリングに適用できる、包括的なカウンセリング手法といえる。

2.× 必ずしも、全ての要素を順番に行う必要「はない」。なぜなら、実際のカウンセリングでは、クライアントの状況や質問に応じて、特定のステップに時間をかけたり、順番を多少前後させたりする柔軟性も求められるため。

4.× 必ずしも、対象者の年齢に関係なく同じ情報を提供する「必要はない」。なぜなら、GATHER法は、個別のニーズに合わせたカウンセリングを重視しているため。クライアントの年齢、性経験、健康状態、ライフスタイル、価値観などに応じて、提供する情報の内容や深さ、伝え方を調整する。

5.〇 正しい。避妊指導におけるカウンセリング手法である。GATHER法は、クライアント中心のアプローチに基づき、避妊に関する情報提供、選択肢の提示、意思決定の支援、具体的な使用方法の説明、そしてフォローアップまでの一連のプロセスを体系化したカウンセリングモデルである。

24 新生児真性メレナの原因はどれか。

1.壊死性腸炎

2.母体血の嚥下

3.急性胃粘膜病変

4.ミルクアレルギー

5.ビタミンKの欠乏

解答5

解説

“メレナ”とは、本来“黒色便”のことです。そのため、“新生児メレナ”は新生児期の下血による黒色便を意味し、新生児が吐血や下血などの症状を呈する病気を総称して新生児メレナと呼ばれます。新生児メレナには、吐血や下血となる血液の由来が母体の血液である “仮性メレナ”と、児の血液である“真性メレナ”があります。仮性メレナの要因としては、出生時の胎盤からの出血や、授乳時に母親の乳頭裂傷などによる出血の嚥下があげられます。一方、真性メレナでは、主に児のビタミン K 欠乏による消化管出血が要因となります。両者はアプト試験(新生児血液中に多く存在するヘモグロビン F のアルカリ抵抗性を利用して母体血か新生児血かを判定する簡易検査)で鑑別することができます。ビタミン K は数種類の凝固因子の産生に必要な補助因子です。そのため、ビタミン K が欠乏すると消化管出血だけでなく、重症例では頭蓋内出血などを合併し、死亡する場合もあります。ビタミン K は胎盤通過性が悪く、母乳中のビタミン K 含量が少ないことなどから、新生児は出生時からビタミン K が欠乏しやすく、哺乳条件によっては乳児期まで欠乏しやすい状態が持続します。

(※一部引用:「Q3-6. 新生児メレナとはどんな病気ですか?」著:川口 千晴より)

1.× 壊死性腸炎は、仮性メレナの原因となる。なぜなら、新生児真性メレナが指す「ビタミンK欠乏性出血症」とは病態が異なるため。

・壊死性腸炎とは、腸への血液の流れの障害に、細菌感染などの因子が加わることにより腸が壊死してしまう病気である。 ほとんどは生まれてから30日未満(特に1週間以内)の赤ちゃんにみられ、時に生後30日目以降にみられることもある。壊死性腸炎の原因は完全には分かっていないが、血液中の酸素レベルの低下や腸への血流量の低下に伴い、腸が成熟していないことが部分的に関係している。

2.× 母体血の嚥下は、仮性メレナの原因となる。なぜなら、新生児真性メレナが指す「ビタミンK欠乏性出血症」とは病態が異なるため。

・新生児が分娩時に母体の血液(分娩時出血、亀裂乳頭からの出血など)を嚥下することで、出生後にタール便(仮性メレナ)として排出されることがある。これは、外部からの血液摂取によるものである。

3.× 急性胃粘膜病変は、仮性メレナの原因となる。なぜなら、新生児真性メレナが指す「ビタミンK欠乏性出血症」とは病態が異なるため。急性胃粘膜病変は、そもそもが、成人に関連する病態である。ストレス(仮死、敗血症、呼吸窮迫症候群など)によって胃の粘膜にびらんや潰瘍ができ、症状としては上部消化管出血(吐血)が主である。

4.× ミルクアレルギーは、仮性メレナの原因となる。なぜなら、新生児真性メレナが指す「ビタミンK欠乏性出血症」とは病態が異なるため。

・ミルクアレルギーとは、牛乳たんぱく質に過敏なアレルギー体質の赤ちゃんに起こる食物アレルギーで、血便などの消化管症状が現れることがある。他の症状としては、嘔吐、下痢、腹部膨満、発疹、体重増加不良などがある。ちなみに、好酸球の集積とは、白血球の一種である好酸球が特定の部位に大量に集まることを指す。好酸球はアレルギー反応に関与しており、その集積によって炎症を引き起こし、組織を傷つけたり機能不全をきたしたりする疾患を引き起こす。

5.〇 正しい。ビタミンKの欠乏は、新生児真性メレナの原因である。

・新生児真性メレナとは、新生児ビタミンK欠乏性出血症によって消化管から出血し、タール便(メレナ)を呈する状態を指す。新生児は、ビタミンKを産生する腸内細菌叢が未熟であること、肝臓での凝固因子産生能力が低いこと、母乳中のビタミンK含有量が少ないことなどから、ビタミンKが欠乏しやすく、これによって血液凝固に必要な凝固因子(II、VII、IX、X因子)の産生が低下し、出血傾向になる。

仮性メレナとは、新生児メレナのひとつで、出生時に母体の血液を児が飲み込んだために便中や吐物に血液が混じることである。消化管出血のハイリスク児には、出生後ただちにビタミンKの予防投与を行う。出血量が多い場合は、輸液や輸血療法が必要になる。

25 重篤な新生児黄疸による急性ビリルビン脳症の第1期に認められる臨床症状はどれか。

1.眼振

2.眼瞼下垂

3.後弓反張

4.胆汁性嘔吐

5.Moro〈モロー〉反射の減弱

解答5

解説

核黄疸とは、間接ビリルビンが新生児の主として大脳基底核等の中枢神経細胞に付着して黄染した状態をいい、神経細胞の代謝を阻害するため死に至る危険が大きく、救命されても不可逆的な脳損傷を受けるため治癒不能の脳性麻痺等の後遺症を残す疾患である。核黄疸のリスク因子として、未熟児、溶血、新生児仮死、代謝性アシドーシス、呼吸ひっ迫、低体温、低タンパク血症、低血糖、感染症、頭蓋内出血、薬剤などがある。

「急性期の臨床症状として、Ⅰ期(生後数日)には筋緊張低下、嗜眠、哺乳力減弱をきたし、Ⅱ期(生後数日~ 1 週間)には筋緊張亢進、後弓反張、発熱、甲高い泣き声、痙攣などを呈し、Ⅲ期(生後 1 ~ 2 週間以降)には筋緊張亢進は減弱ないし消退する。更に慢性期(生後 1 ~ 1 年半)の臨床症状としてアテトーゼ、上方凝視麻痺、難聴などの核黄疸後遺症が出現する。通常、Ⅰ期では可逆性のことも多いが、Ⅱ期に至ると不可逆性でありビリルビン毒性による脳障害が惹起されるものと考えられている。核黄疸の発症予防のためには、I 期症状の段階での適切な治療が必要である」(※引用:「核黄疸(ビリルビン脳症)の発症予知と予防」著:李 容桂様 )。

1.× 眼振は、第2期以降で見られる。眼振(眼球の不随意な揺れ動き)は、脳幹や小脳の障害を示唆する症状である。

2.× 眼瞼下垂は、急性ビリルビン脳症の症状とはいえない。主に、重症筋無力症やボツリヌス中毒症でみられやすい。

・眼瞼下垂とは、まぶたが下がってきて見にくくなる病態である。その原因は、上まぶたを上げる筋肉の力が弱くなったり、その付着部である腱が弱くなったり、はがれたり、また、穴が開いたりすることである。

3.× 後弓反張は、第2期以降で見られる。後弓反張は、脳幹や基底核へのビリルビン沈着が進行した結果でみられる。

・後弓反張とは、後頚部の筋および背筋、上下肢筋の筋緊張亢進、または痙攣により頚部を強く背屈させ、全身が後方弓形にそりかえる状態のことをいう。要因として、重度の脳障害(脳性麻痺)などでみられる。

4.× 胆汁性嘔吐は、急性ビリルビン脳症の症状とはいえない。主に、消化管の閉塞(特に十二指腸閉鎖やヒルシュスプルング病など)や重篤な腸管感染症などで見られる症状である。

・胆汁性嘔吐とは、胆汁が混じっている嘔吐のことを指す。嘔吐物は苦味があり、黄緑色をしている。十二指腸乳頭部より遠位部腸管の閉塞で起こるとされ、外科的疾患が原因であることが多い。 何らかの原因で腸閉塞が起こっていること示唆している。小腸閉鎖、腸回転異常などが疑われる。

5.〇 正しい。Moro〈モロー〉反射の減弱は、重篤な新生児黄疸による急性ビリルビン脳症の第1期に認められる臨床症状である。なぜなら、急性ビリルビン脳症の第1期(初期)では、ビリルビンが脳に沈着し始めたばかりの段階であるため。したがって、比較的軽微な神経学的症状が現れる。具体的には、傾眠(眠りがちになる)、筋緊張低下(ぐったりする)、哺乳不良、そしてモロー反射の減弱または消失がみられる。

・モロー反射とは、4~6か月前後に消失する原始反射の一つであり、頭を落下すると、手指を開き上肢を広げる。その後、上肢屈曲位に戻る反射のこと。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ