この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

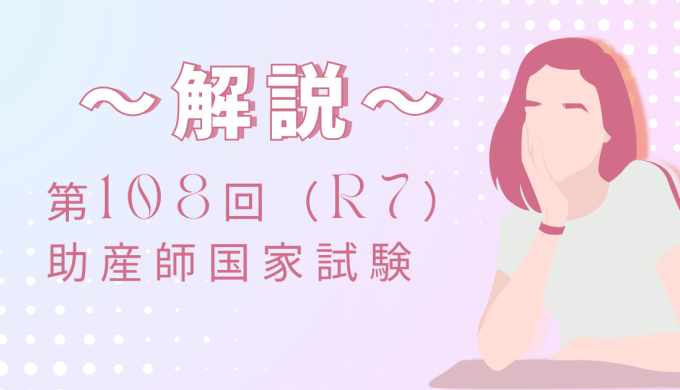

36 Whooleyの包括的2項目質問票の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.使用は医師に限られている。

2.妊娠期の使用が推奨されている。

3.全般性不安障害〈全般不安症〉の発症を評価する。

4.直近7日間に該当する症状がよくあったかを尋ねる。

5.質問への回答のいずれかが「はい」であれば抑うつ状態の可能性がある。

解答2・5

解説

(※引用:「Whooleyの包括的2項目質問票」日本周産期メンタルヘルス学会様HPより)

Whooleyの包括的2項目質問票とは、うつ病のスクリーニング(早期発見)のために使われる簡便な質問票である。

①過去1か月の間に、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになることがよくありましたか?

②過去1か月の間に、物事に対する興味や喜びを感じにくいことがありましたか?

いずれかに「はい」と答えた場合、うつ病の可能性があるため、さらに詳しい評価が必要とされる。短時間で実施でき、初期診療や健診でよく使われる。

1.× 使用は、「医師のみ」に限られていない。なぜなら、医療従事者(医師、看護師、助産師、保健師など)が広く使用できるように設計されているため。

2.〇 正しい。妊娠期の使用が推奨されている。なぜなら、妊娠中や産褥期は、ホルモンバランスの変化、身体的・心理的負担の増加などにより、精神的に不安定になりやすく、うつ病を発症するリスクが高まるため。

3.× 「全般性不安障害〈全般不安症〉」ではなくうつ病(抑うつ状態)の発症を評価する。

・全般性不安障害とは、多数の出来事や活動に対する過剰な不安および心配が、ほぼ毎日6か月以上続き、制御することができない状態である。

・うつ病とは、抑うつ感、希望や元気を失ったり、興味を失ったり、生産性が低下したり、睡眠障害、食欲の低下、身体症状などが2週間以上続いている状態である。原因は多岐にわたり、生物学的、環境的、社会的要因が関係していることが知られている。

4.× 「直近7日間」ではなく直近1か月間に該当する症状がよくあったかを尋ねる。

5.〇 正しい。質問への回答のいずれかが「はい」であれば抑うつ状態の可能性がある。いずれかに「はい」と答えた場合、うつ病の可能性があるため、さらに詳しい評価が必要とされる。短時間で実施でき、初期診療や健診でよく使われる。

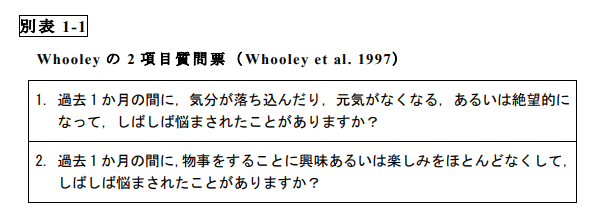

37 Aさん(22歳、初妊婦)は、妊娠前に外陰部の腫瘤を自覚していたが、自然に消失したという。産婦人科の初診時に梅毒血清反応と梅毒トレポネーマ抗体血清検査を行ったところ、いずれも陽性であった。

Aさんへの治療で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.ペニシリン系抗菌薬を投与する。

2.妊娠12週以降に治療を開始する。

3.治療効果の判定は梅毒血清反応で行う。

4.陰圧室に隔離して治療を行う必要がある。

5.外陰部に副腎皮質ステロイド軟膏を塗布する。

解答1・3

解説

・Aさん(22歳、初妊婦)

・妊娠前に外陰部の腫瘤を自覚(自然に消失)。

・初診時:梅毒血清反応と梅毒トレポネーマ抗体血清検査:いずれも陽性。

→本症例は、梅毒が疑われる。梅毒とは、5類感染症の全数把握対象疾患であり、スピロヘータの一種である梅毒トロポネーマ感染により発症し、この梅毒トロポネーマが脳の実施まで至ると、進行性麻痺となる。

【臨床的特徴】

Ⅰ期梅毒:感染後3~6週間の潜伏期の後に、感染局所に初期硬結や硬性下疳、無痛性の鼠径部リンパ節腫脹がみられる。

Ⅱ期梅毒:感染後3か月を経過すると皮膚や粘膜に梅毒性バラ疹や丘疹性梅毒疹、扁平コンジローマなどの特有な発疹が見られる。

経過晩期:感染後3年以上を経過すると顕症梅毒としてゴム腫、梅毒によると考えられる心血管症状、神経症状、眼症状などが認められることがある。なお、感染していても臨床症状が認められないものもある。先天梅毒は、梅毒に罹患している母体から出生した児で、①胎内感染を示す検査所見のある症例、②Ⅱ期梅毒疹、骨軟骨炎など早期先天梅毒の症状を呈する症例、③乳幼児期は症状を示さずに経過し、学童期以後にHutchinson3徴候(実質性角膜炎、内耳性難聴、Hutchinson歯)などの晩期先天梅毒の症状を呈する症例がある。また、妊婦における梅毒感染は、先天梅毒のみならず、流産及び死産のリスクとなる。(※一部引用:「梅毒」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。ペニシリン系抗菌薬を投与する。なぜなら、梅毒の治療において、ペニシリンは第一選択薬であり、特に妊娠中の梅毒治療においても、胎盤を通過して胎児にも到達し、胎児の感染も治療できる唯一の薬剤として推奨されているため。

・梅毒とは、性感染症の一種で、梅毒トレポネーマという細菌が粘膜から感染することによって起こる。感染後3~6週間前後の潜伏期間後に性器、肛門、口などの感染部位にしこり、びらん、潰瘍などが現れるが、治療をしなくても一定期間が過ぎると最初の症状は消える。感染後数ヶ月すると手のひらや足の裏を含めた全身に赤い斑点(バラ疹)が広がる。本症例のように、梅毒血清反応、梅毒トレポネーマ抗体血清検査<TPHA>がいずれも陽性であれば、早期に母体にペニシリン系抗菌薬の投与を開始する。期間は4~6週間である。

2.× 「妊娠12週以降」ではなくできるだけ早期に治療を開始する。なぜなら、梅毒は胎盤を通過して胎児にも感染するリスクや流早産の原因となるため、陽性を発見したら早期の治療が必要であるため。したがって、妊娠4~12週で梅毒検査を行う。

3.〇 正しい。治療効果の判定は、梅毒血清反応で行う。梅毒血清反応が陰性となるまで治療を継続する。ちなみに、梅毒トレポネーマ抗体血清検査<TPHA>は治癒後も陽性となる。

4.× 陰圧室に隔離して治療を行う必要「はない」。なぜなら、梅毒は性感染症であり、空気感染ではないため。

・陰圧室とは、室内の空気や空気感染する可能性のある細菌が外部に流出しないように、気圧を低くしてある病室のことである。空気感染隔離室とも呼ばれる。主に、空気感染力が高い疾患(結核やSARS、水痘、麻疹)の治療室として使用される。

5.× 外陰部に副腎皮質ステロイド軟膏を塗布する「必要はない」。なぜなら、梅毒は細菌(梅毒トレポネーマ)による感染症であるため。つまり、ステロイド軟膏は感染症の原因菌を直接殺す効果はなく、むしろ免疫を抑制することで、病原菌の増殖を助けたり、病変を悪化させたりする可能性がある。

(図引用:「梅毒診療ガイド」日本性感染症学会)

38 出生後1時間の新生児の呼吸の異常所見はどれか。2つ選べ。

1.呼吸数が50/分である。

2.周期性呼吸がみられる。

3.呼気時に呻吟がみられる。

4.胸骨上窩の陥没呼吸がみられる。

5.吸気時に前胸部と腹部が同時に上昇する。

解答3・4

解説

1.× 呼吸数が50/分であることは、正常範囲内である。

・新生児の呼吸数の正常範囲は、35~60回/分である。

2.× 周期性呼吸がみられることは、正常範囲内である。

・周期性呼吸とは、正常新生児にときどき認められる5~10秒程度の呼吸休止が不規則的にみられる呼吸パターンである。原因として、呼吸中枢の未熟と考えられていて、特別異常なことではない。ただし、無呼吸発作の移行や、SPO2の低下、徐脈などが伴わないか観察が必要である。

3.〇 正しい。呼気時に呻吟がみられる。なぜなら、呻吟は、小さなガス交換面積(肺自体の未熟性)で生じることが多く、呼吸窮迫症候群が示唆されるため。

・呼吸窮迫症候群とは、早産児にみられる呼吸疾患で、サーファクタントという肺胞を覆う物質が産生されないか不足している(肺表面活性物質の欠乏)ために、肺胞が拡張した状態を保てないことで起こる。呼吸窮迫症候群の合併症には、脳室内出血、脳室周囲白質部の損傷、緊張性気胸、気管支肺異形成症、敗血症および新生児死亡などがある。

・呻吟とは、苦しみうめくことで吸気時に声門を狭めて呼気を行うことで生じる「う~」といううなり声である。気道内圧を高めに維持しようとする自己防衛反応で、肺胞の虚脱を防ぐ効果がある(※読み:しんぎん)。

4.〇 正しい。胸骨上窩の陥没呼吸がみられる。なぜなら、陥没呼吸は、呼吸窮迫症候群、肺炎・気道閉塞などが示唆されるため。

・陥没呼吸とは、吸気時に胸の一部が陥没(肋骨の下が凹む呼吸様式)するものである。呼吸窮迫症候群のほかにも、肺炎・気道閉塞などで出現する。陥没呼吸は、胸郭の脆弱性による。

5.× 吸気時に前胸部と腹部が同時に上昇することは、正常範囲内である。これをシーソー呼吸という。

・シーソー呼吸とは、息を吸うときに胸がへこんでおなかがふくらみ、息を吐くときはその逆で胸がふくらんでおなかがへこむ状態を指す。気道の通過障害や肺胞の拡張障害があると生じる。

39 在胎30週で出生した極低出生体重児。先天性疾患や合併症はなく、日齢65に退院することとなった。自宅では保育所に通っている2歳の兄が両親とともに生活しており、兄の通う保育所ではインフルエンザとRSウイルス感染症が流行している。

退院時に児に行う感染予防対策で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.予防的抗菌薬の投与

2.肺炎球菌ワクチンの接種

3.副腎皮質ステロイド薬の吸入

4.インフルエンザワクチンの接種

5.抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体の投与

解答2・5

解説

・極低出生体重児(在胎30週、出生)。

・日齢65に退院(先天性疾患や合併症はなし)。

・自宅生活:保育所に通っている2歳の兄と両親。

・兄の通う保育所:インフルエンザとRSウイルス感染症が流行している。

→本症例は、早産低出生児である。早産児は37週未満(36週6日まで)、低出生体重児は2,500g未満である。ちなみに、1,500g未満であれば極低出生体重児、1,000g未満であれば超低出生体重児という。42週以上であれば過期産児という。

(※図引用:「低出生体重児保健指導マニュアル」厚生労働省HPより)

1.× 予防的抗菌薬の投与の優先度は低い。なぜなら、本児は「先天性疾患や合併症はなく」健康な状態に近づいているため。むしろ、抗菌薬の使用は、耐性菌の出現や腸内細菌叢の乱れを引き起こし、かえって別の感染症リスクを高める可能性がある。

・抗菌薬とは、細菌の増殖を抑制したり殺したりする働きのある化学療法剤のことである。細菌による感染症の治療に使用される医薬品である。

2.〇 正しい。肺炎球菌ワクチンの接種は、退院時に児に行う感染予防対策である。なぜなら、極低出生体重児は、免疫機能が未熟であり、肺炎球菌による肺炎、中耳炎、髄膜炎などの感染症に対するリスクが高いとされているため。肺炎球菌ワクチンの接種は、生後2か月以降に定期接種として開始される。

3.× 副腎皮質ステロイド薬の吸入の優先度は低い。なぜなら、副腎皮質ステロイド薬の吸入は、主に喘息や慢性肺疾患などの炎症性呼吸器疾患の治療に用いられるため。感染症の予防効果はなく、むしろ長期的な使用は免疫抑制作用により、感染症に対する抵抗力を低下させる可能性がある。

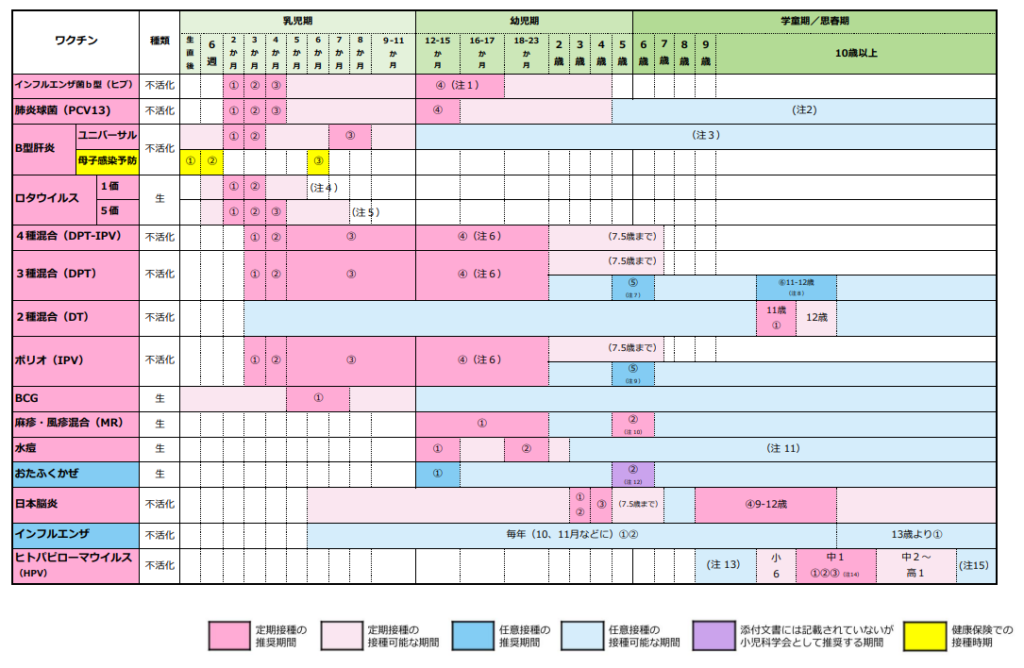

4.× インフルエンザワクチンの接種の優先度は低い。なぜなら、インフルエンザワクチンは、通常生後6か月以降に接種が推奨されるため(※下参照)。本児は、日齢65(生後2か月強)であり、まだワクチン接種の対象月齢に達していない。

5.〇 正しい。抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体の投与は、退院時に児に行う感染予防対策である。早産児に特別な注射として、RSウイルスに対するモノクロナール抗体であるパリビズマブ(商品名シナジス)という注射がある。他の予防接種の対象疾患と同様に、早産児では母親からのRSウイルスに対する抗体の移行が少なくRSウイルス感染症が重篤化しやすいとされている。重篤化を軽減するために抗体であるパリビズマプの注射を月1回、RSウイルスの流行中に行う。この注射をうけるかどうかは、出生体重ではなく、早産かどうかによって決まっている。在胎週数、生まれてからの月数、合併症、その他のリスクの有無などにより注射を受けるかどうかは異なるため、主治医の先生と相談する必要がある。

(※表引用:「予防接種スケジュール」日本小児学会より)

40 Aさんは、妊婦健康診査でHBs抗原陽性、HBe抗原陽性を指摘された。

母子感染予防策で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.予定帝王切開で分娩を行う。

2.出産直前の母体にγ-グロブリンを投与する。

3.出生直後の児にB型肝炎ワクチン接種を行う。

4.生後2か月で抗HBsヒト免疫グロブリンを児に投与する。

5.出生12時間以内に抗HBsヒト免疫グロブリンを児に投与する。

解答3・5

解説

・HBs抗原が「陰性」の場合:B型肝炎ウイルスに感染していない。自覚症状などがあれば、再度検査を促す。

・HBs抗原が「陽性」の場合:B型肝炎ウイルスに感染している。医療機関の受診を強く勧める。HBs抗原が陽性となった場合には、医療機関において、現在の感染状態を調べるため、さらに詳しい検査を実施する。

【さらに詳しい検査項目】

①HBs抗体:陽性であれば過去に感染し、その後、治癒したことを示す。HBVワクチンを接種した場合にも陽性となる。

②HBc抗体:陽性であればHBVに感染したことを示す。(HBVワクチン接種の場合は陽性にはならない。)

③HBc-IgM抗体:最近HBVに感染したことを示す。

④HBe抗原:陽性であれば一般にHBVの増殖力が強いことを示す。

⑤HBe抗体:陽性であれば一般にHBVの増殖力が低下していることを示す。

⑥HBV-DNA:血液中のHBVのウイルス量を測定する。

1.× 予定帝王切開で分娩を行う。必要はない。なぜなら、B型肝炎ウイルス(HBV)は血液を介して感染するため。ちなみに、HBs(B型肝炎ウイルス)抗原陽性の妊婦から出生した児は、「B型肝炎母子感染防止対策」の対象となる。全妊婦の抗原検査を実施し、キャリア妊婦発見後、出産直後に抗HBsヒト免疫グロブリンを投与することによって産道感染を予防する。その後、HBワクチンを投与して免疫能を獲得し感染を予防する。赤ちゃんに感染しても多くは無症状であるが、まれに乳児期に重い肝炎を起こすことがあり、将来、肝炎、肝硬変、肝がんになることもある。

2.× 出産直前の母体にγ-グロブリンを投与するのは、出産後の新生児に対して行うものである。発症を防ぐには、接触から72時間以内のワクチン接種、あるいは4日以上6日以内に限る(主に麻しんに対して行う)。

・麻しんの感染力はきわめて強く、免疫のない人が麻しんにかかっている人と接すればほぼ確実に感染する。 発症を防ぐには、接触から72時間以内のワクチン接種、あるいは4日以上6日以内のガンマグロブリンの筋肉注射という方法がある(※参考:「麻しんQ&A III 麻しんへの対応」東京都感染症情報センター様HPより)。

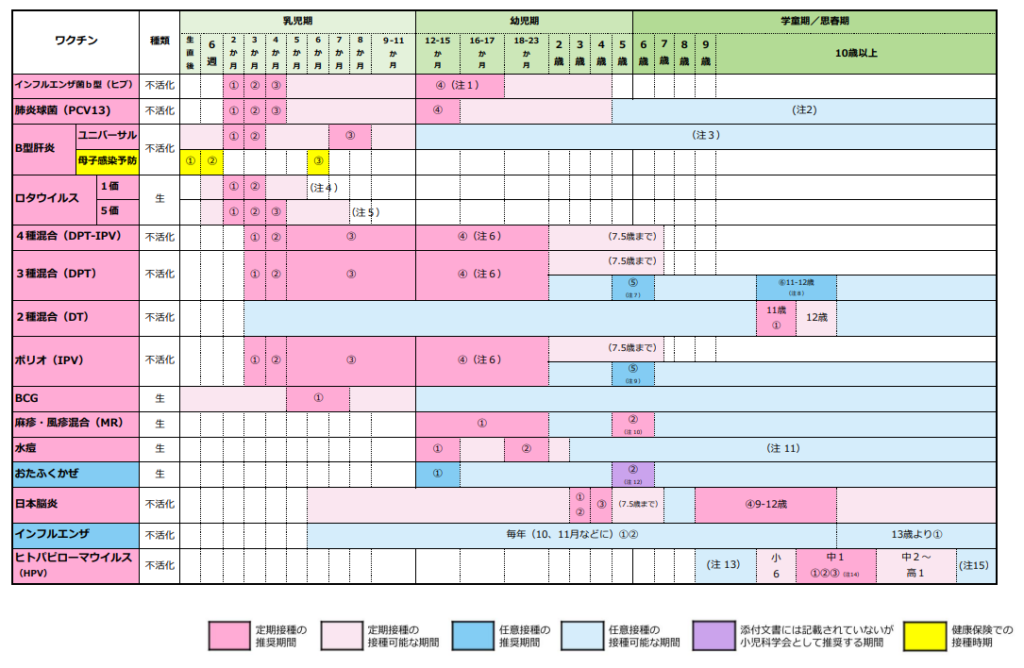

3.〇 正しい。出生直後の児にB型肝炎ワクチン接種を行う。B型肝炎の検査結果が陽性の場合、新生児は出生直後にB型肝炎ワクチン(HBワクチン)と抗HBsヒト免疫グロブリン(HBIG)の2つの予防接種を受ける。手順として、①出生直後(12時間以内)に抗HBsヒト免疫グロブリン(HBIG)を投与するとともに、1回目のB型肝炎ワクチン(HBワクチン)の接種を行う。②生後1か月に2回目のB型肝炎ワクチン(HBワクチン)、③生後6か月に3回目のB型肝炎ワクチン(HBワクチン)を実施する。HBs抗原陽性かつHBe抗原陽性の妊婦から出生した乳児を放置した場合、感染率が100%、キャリア化率が80~90%であるため、B型肝炎ウイルス母子感染予防処置が行われている。

4.× 「生後2か月」ではなく出生直後(出生12時間以内)で抗HBsヒト免疫グロブリンを児に投与する(選択肢3の解説参照)。

5.〇 正しい。出生12時間以内に抗HBsヒト免疫グロブリンを児に投与する(選択肢3の解説参照)。

(※表引用:「予防接種スケジュール」日本小児学会より)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ