この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

Aさん(30歳、1回経産婦)は、妊娠37週の妊婦健康診査でB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉陽性であったが、それ以外の妊娠経過に異常はなかった。妊娠40週5日の午後10時にAさんは電話で「午後4時くらいから不規則に子宮収縮がありましたが、午後7時からは規則的に15分間隔になり、今も変わりません。生理痛のような痛みがあります。昨日の妊婦健康診査で、子宮の出口は2cm開いていると言われました。昨日から褐色のおりものがありますが、破水はしていません。いきみたい感じはありません」と落ち着いて話した。

41 Aさんは「病院までは30分くらいで行けます。上の子は近所に住む実母に預けることができます。どうしたらよいでしょうか」と話した。

電話でのAさんへの説明で適切なのはどれか。

1.すぐに来院してもらう。

2.破水後にもう一度電話してもらう。

3.明日の午前中に外来を受診してもらう。

4.陣痛が10分間隔になったら来院してもらう。

5.いきみたい感じがでてきたら来院してもらう。

解答1

解説

・Aさん(30歳、1回経産婦、妊娠40週5日)

・妊娠37週:B群溶血性レンサ球菌陽性(妊娠経過に異常なし)

・昨日:子宮の出口2cm開いている。褐色のおりものがあり。破水なし。いきみたい感じなし。

・午後4時:不規則に子宮収縮があり。

・午後7時:15分間隔になり、生理痛のような痛みがあり。

・午後10時:今も変わらず。

・Aさん「病院までは30分くらいで行けます。上の子は同居の実母にみてもらうことができます。どうしたらよいでしょうか」と。

→本症例は、B群溶血性連鎖球菌陽性である。適切な対応が行えるようにしよう。B群溶血性連鎖球菌陽性の場合、分娩中に赤ちゃんへの垂直感染を防ぐために抗菌薬の投与が必要である。したがって、陣痛が規則的になった時点で、速やかに来院してもらい、点滴を開始する必要がある。

1.〇 正しい。すぐに来院してもらう。なぜなら、本症例はB群溶血性レンサ球菌陽性であるため。B群溶血性レンサ球菌は、分娩時の産道感染によって新生児に重症感染症(肺血症、肺炎、髄膜炎)を引き起こすことがあるため。予防処置として、分娩時にペニシリン系抗菌薬投与を行う。また、本症例は午後7時の時点で「子宮収縮が15分間隔になり、生理痛のような痛み」が認められている。初産婦では規則的な子宮収縮が10分間隔、経産婦では15分間隔になったのを目安に入院してもらうことが多い。分娩の開始が近づいているサインとして、①おしるし(血性分泌)、②規則的な子宮収縮があげられる。①おしるし(血性分泌):分娩前の子宮の収縮(前陣痛)によって子宮口が開き始めると、卵膜(胎児を包んでいる膜)が子宮から少しずつはがれて、ここからにじみ出る血液と、子宮口の分泌物が混じったおりものがみられる。分娩の準備ができた「しるし」ではあるが、すぐに分娩になるとは限らない。分娩の4~5日前にみられることもあり、陣痛が始まってからみられることもある。また、「おしるし」が、みられないこともある。②規則的な子宮収縮:お腹が張って、腰へもひびく状態が一定の間隔で規則的に起こる。この子宮収縮が10分間隔で起こるようになったら陣痛が始まったことになる(参考:「1.お産の始まりと入院 」松戸市HPより)。

2~3.× 破水後にもう一度電話してもらう。明日の午前中に外来を受診してもらう。

これらは不適切な対応である。なぜなら、処置の対応が遅くなってしまうため。破水とは、卵膜が破れて羊水が子宮外に流出することである。破水は、臍帯脱出や上行感染、胎児機能不全などの原因となり得る。分娩が始まる前の破水は前期破水、分娩開始以降で子宮口全開大前の破水を早期破水、子宮口全開大に達する頃の破水を適時破水という。そのため、経過に合わせた看護を行う必要がある。

4~5.× 陣痛が10分間隔になったら来院してもらう。いきみたい感じがでてきたら来院してもらう。

これらは不適切な対応である。なぜなら、「病院までは30分くらい」かかるため。また、本症例はB群溶血性レンサ球菌陽性である。急変も視野に入れ、病院到着前に分娩が進んでしまうリスクも考慮する。

B群レンサ球菌とは、膣内に常在することのある細菌で、妊婦以外では、膀胱炎などの尿路感染症でもおこさない限り問題となることは少ない。ところが、出産時にこのB群レンサ球菌が膣内に存在すると、生まれる新生児に敗血症、髄膜炎、肺炎などの重症のB群レンサ球菌感染症を起こすことがありえることが知られている。この母から子への感染が問題とされている。B群連鎖球菌は、新生児における、敗血症や髄膜炎、肺炎の主要な原因菌の一つである。髄膜炎が死亡原因となることや、髄膜炎の後遺症として、聴力や視力が失われたり、運動や学習の障害などが残る場合もある。妊婦では、膀胱炎や子宮の感染症(羊膜炎、子宮内膜炎)、死産を起こすことがある。妊婦以外では、尿路感染症、敗血症、皮膚・軟部組織の感染症および肺炎を起こすことがあり、死亡例もある(※参考:「B群レンサ球菌(GBS)感染症について」横浜市HPより)。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

Aさん(30歳、1回経産婦)は、妊娠37週の妊婦健康診査でB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉陽性であったが、それ以外の妊娠経過に異常はなかった。妊娠40週5日の午後10時にAさんは電話で「午後4時くらいから不規則に子宮収縮がありましたが、午後7時からは規則的に15分間隔になり、今も変わりません。生理痛のような痛みがあります。昨日の妊婦健康診査で、子宮の出口は2cm開いていると言われました。昨日から褐色のおりものがありますが、破水はしていません。いきみたい感じはありません」と落ち着いて話した。

42 その後Aさんは入院し、陣痛発来5時間後に陣痛間欠5分、陣痛発作40秒となった。内診所見は、子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は前方であった。矢状縫合は斜径、小泉門は5時方向、卵膜は触れず、薄いピンク色の羊水の流出を確認した。胎児心拍数陣痛図の波形はレベル2。腰部痛があるため左側臥位で過ごしており、肛門が押される感じがすると訴えている。

このときの対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.入浴するよう促す。

2.四つん這いの姿勢になるよう促す。

3.エネルギー源となる食事の摂取を勧める。

4.Valsalva〈バルサルバ〉法を実施してもらう。

5.分娩監視装置による連続モニタリングから、間欠的胎児心拍数聴取にする。

解答2・3

解説

・陣痛発来5時間後:陣痛間欠5分、陣痛発作40秒。

・内診所見:子宮口7cm開大、展退度80%、Station±0、子宮頸管の硬度は軟、子宮口の位置は前方。

・矢状縫合は斜径、小泉門は5時方向、卵膜はなく、薄いピンク色の羊水は流出。

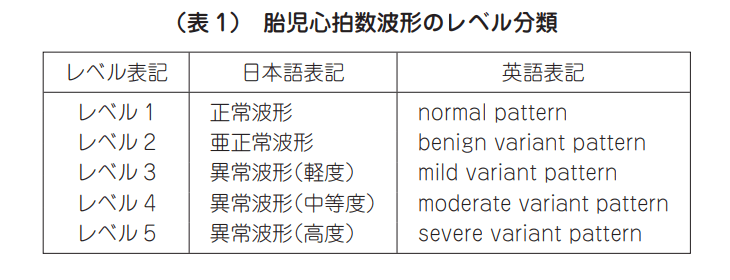

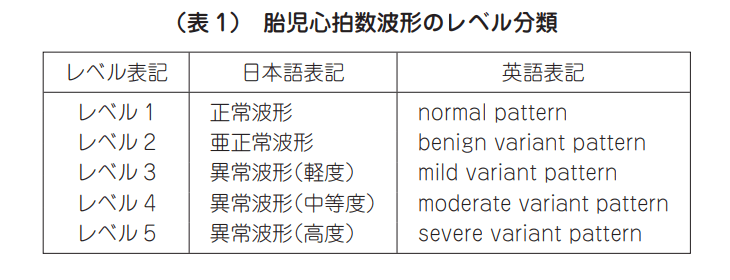

・胎児心拍数陣痛図の波形:レベル2。

・腰部痛があるため左側臥位で過ごす。

・「肛門が押される感じがする」と訴えている。

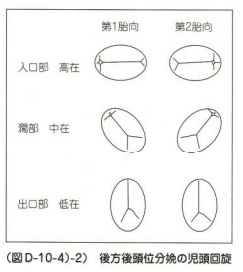

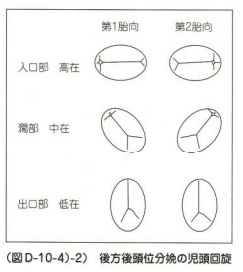

→本症例は、「矢状縫合は斜径、小泉門は5時方向」になっていることから、このまま進むと後方後頭位(異常分娩)となる可能性がある。

・後方後頭位とは、胎児後頭が母体の後方に向かって回旋(先進部の小泉門が後方に回旋)したものをいう。分娩の経過中に後方後頭位をとるものは1~5%であるが、約70%は分娩進行中に前方後頭位に変わり、一部は定在横定位になる。産道に比べて児頭が相対的に小さい場合に起こりやすいとされ、広骨盤または過少児頭の場合に問題となる。第2回旋の異常(後方後頭位) に対し、腹側を下にした側臥位で休むことにより胎児の自己回転を促す方法がある。

(図引用:「異常分娩の管理と処置」より)

1.× 入浴するよう促す優先度は低い。なぜなら、本症例は①胎児の回旋異常と、②腰部痛があるため。また、入浴の希望は聞かれず、「薄いピンク色の羊水は流出(破水後)」している。破水後は、細菌感染のリスクを避けるべきである。

2.〇 正しい。四つん這いの姿勢になるよう促す。なぜなら、四つん這い分娩は、産痛緩和や臍帯圧迫の解除、回旋異常が自然に矯正されるなどが期待されるため。また、その他の特徴として、産道裂傷をきたしにくいこと、腰痛を緩和できることなどがあげられる。

3.〇 正しい。エネルギー源となる食事の摂取を勧める。なぜなら、分娩には多くのエネルギーを消費するため。分娩第1期による適切な栄養補給は、母体の疲労を軽減し、分娩の進行のサポートに寄与する。

4.× Valsalva〈バルサルバ〉法を実施してもらうのは、分娩第2期である。本症例は、分娩第1期である。

・バルサルバ法とは、息を止めて声門を閉じて長くいきむ呼吸法であり、その適応は第2期分娩遷延や微弱陣痛、胎児機能不全(胎児心拍異常)で急速に娩出が必要な場合など、特別の場合に限定する。

5.× 分娩監視装置による連続モニタリングから、間欠的胎児心拍数聴取にする必要はない。なぜなら、胎児心拍数陣痛図の波形が「レベル2」であるため。つまり、連続的胎児心拍数モニタリングを実施する。①分娩第1期には分娩監視装置を一定時間(20分以上)使用する。②正常胎児心拍数パターンであれば、その後6時間は間欠的心拍数聴取(15〜90分ごと)でもよい(※参考:産婦人科診療ガイドライン産科編2020)。したがって、入院時・破水時は連続的胎児心拍数モニタリングを20分間行う必要性があるとしている。一方、母体や胎児に合併症がある場合は連続モニタリングが求められる。ガイドラインでは、母体側要因として、糖尿病合併、高血圧症候群などに加え、脳性麻痺、子癇などの既往症や子宮切開手術の既往をあげている。

・間欠的胎児心拍数聴取とは、超音波ドプラ装置が使用され、動きのある部分(心臓など)の検出を行う装置である。ドプラによる間欠的胎児心拍数聴取によって胎児一過性徐脈の波形の分類を行ったことは医学的妥当性がないと報告されている。

(※引用:「胎児心拍数モニタリング―胎児心拍数陣痛図の判読と胎児管理の指針」日本産婦人科医会様HPより)

(※引用:「胎児心拍数モニタリング―胎児心拍数陣痛図の判読と胎児管理の指針」日本産婦人科医会様HPより)

【分娩第1期】

陣痛の開始から、子宮口(子宮頸部)が完全に開く(全開大、約10cm)までの期間を指す。

・分娩第1期

「①潜伏期」と「②活動期」に分けられる。

①潜伏期:陣痛がリズミカルになり、子宮頸部が薄くなり4cmほど開いた状態まで(初産婦で12時間・経産婦で5時間程度かかる)の時期を示す。

②活動期:子宮口が4センチから10cm(全開)に開き、胎児の一部が胎盤内に降りてくる(初産婦で3時間・経産婦で2時間程度かかる)。いきみたくなって来る段階である。

・分娩第2期:赤ちゃんが産道を通っている間

子宮口が完全に開大してから胎児を娩出するまでの期間を指す。この段階は初産婦では平均45~60分間、経産婦では15~30分間続く。

・分娩第3期:「後産」の時期

胎児を娩出してから胎盤を娩出するまでの期間である。この段階は数分間で終わるのが普通であるが、最大30分ほど続くこともある。

次の文を読み41~43の問いに答えよ。

Aさん(30歳、1回経産婦)は、妊娠37週の妊婦健康診査でB群溶血性連鎖球菌〈GBS〉陽性であったが、それ以外の妊娠経過に異常はなかった。妊娠40週5日の午後10時にAさんは電話で「午後4時くらいから不規則に子宮収縮がありましたが、午後7時からは規則的に15分間隔になり、今も変わりません。生理痛のような痛みがあります。昨日の妊婦健康診査で、子宮の出口は2cm開いていると言われました。昨日から褐色のおりものがありますが、破水はしていません。いきみたい感じはありません」と落ち着いて話した。

43 Aさんは、分娩開始後9時間で正常分娩した。分娩後、左正中側切開への縫合術が行われた。分娩時出血量は440mLで、子宮収縮は良好であった。分娩5時間後、Aさんは尿意を感じ、トイレまで歩行したが尿は出なかった。体温36.8℃、脈拍78/分、血圧138/74mmHg。子宮底の高さは臍高で硬く触れ、流血はない。口渇なし。意識は清明である。会陰切開縫合部の腫脹と発赤はない。触診で膀胱充満がみられた。膀胱部の不快感はない。

Aさんの尿が出ない原因で考えられるのはどれか。

1.脱水

2.尿路感染症

3.子宮復古不全

4.骨盤底筋群の弛緩

5.膀胱壁の平滑筋の麻痺

解答5

解説

・分娩開始後9時間:正常分娩。

・分娩後:左正中側切開への縫合術。

・分娩時出血量440mL、子宮収縮良好。

・分娩5時間後:尿意を感じ、トイレまで歩行したが尿なし。

・体温36.8℃、脈拍78/分、血圧138/74mmHg。

・子宮底の高さ:臍高で硬く触れ、流血はない。

・会陰切開縫合部:腫脹と発赤なし。

・触診:膀胱充満あり。

→本症例は、分娩後5時間経過し「尿意を感じ、トイレまで歩行したが排尿はなかった」。分娩後5時間経過していても、交感神経が優位に働いていることが多く、また、分娩時の膀胱過伸展などで一過性の尿閉をきたすことがある。分娩で消耗した体力・発汗による水分を回復するためエネルギー・水分補給を勧め、尿意がなくても3~4時間ごとに排尿を試みて、それでも自然排尿がない場合に導尿を行う。

1.× 脱水と断定できる所見は不十分である。なぜなら、 Aさんは口渇がないため。脱水であれば、口渇や血圧低下、尿量減少といった症状が見られる。

・脱水症とは、体内の水分が足りない状態のことをいう。自覚症状は、口の渇きや体のだるさ、立ちくらみなどがあげられる。他にも、皮膚や口唇、舌の乾燥、皮膚の弾力性低下、微熱、食欲低下、脱力、意識障害、血圧低下、頻脈なども出現しやすい。

2.× 尿路感染症と断定できる所見は不十分である。尿路系の炎症として、主に膀胱炎・尿道炎(尿路感染症)があげられる。尿路感染症の症状は、急性単純性膀胱炎では排尿痛、頻尿、尿意切迫感、残尿感、下腹部痛が、急性単純性腎盂腎炎では発熱、悪寒、側腹部痛が、主たるものである。複雑性尿路感染症では膀胱炎、腎盂腎炎それぞれにおいて、単純性と同様の症状が見られるが、無症状に近いものから、強い症状を呈するものまで幅が広い。上部尿路閉塞に伴う膿腎症では高熱が続くこともある。

3.× 子宮復古不全と断定できる所見は不十分である。なぜなら、Aさんの子宮収縮は良好で、子宮底の高さも臍高で硬く触れているため。

・子宮復古不全とは、妊娠によって大きくなった子宮が出産を終えて元に戻る過程である子宮復古に異常が起き、通常の子宮収縮が認められない病態である。 原因は、①子宮内に胎盤の一部が残っている場合(子宮内残留)や、②母体疲労によるもの、③胎盤や卵膜の子宮内感染など原因は多岐に渡る。本症例の子宮底の高さは臍高で硬く触れ、流血はないことから、むしろ子宮復古は良好であると考えられる。

4.× 骨盤底筋群の弛緩は、尿が出せなくなる(尿閉)ではなく「失禁」の原因となる。骨盤底筋群とは、子宮、膀胱、直腸を含む骨盤臓器を支える筋肉で、骨盤底筋を強化することで尿漏れ対策となる。排便時に便を押し出す力が低下(=骨盤底筋群の筋力の低下)し、便秘の原因となる。

5.〇 正しい。膀胱壁の平滑筋の麻痺は、Aさんの尿が出ない原因で考えられる。なぜなら、分娩中は、胎児の下降による膀胱への圧迫や、硬膜外麻酔などの影響で、膀胱を収縮させる平滑筋や排尿に関わる神経が一時的に麻痺したり、機能が低することがあるため。これにより、尿意は感じるものの、自力で排尿できない尿閉の状態になることがある。

・膀胱平滑筋は、排尿時に収縮する。排尿時には中枢からの指令で、膀胱に分布する副交感神経が興奮して膀胱平滑筋が収縮し、膀胱内の尿を排泄する。

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初産婦)は、妊娠40週4日。妊娠中の経過は、母児ともに順調で推定胎児体重は2,980gである。本日、午前1時から、10分おきに子宮収縮が出現したため、午前3時に来院した。入院から12時間後、内診所見は子宮口9cm開大、展退度100%、Station+2であった。胎児は第1胎向、第1分類、胎児心拍数陣痛図の波形はレベル1である。分娩室に入室して側臥位で過ごしているが、呼吸が乱れ全身に力が入っている。

44 このときの助産師の対応で適切なのはどれか。

1.酸素投与を行う。

2.仰臥位を勧める。

3.深呼吸を促す。

4.排泄を促す。

解答3

解説

・Aさん(34歳、初産婦、妊娠40週4日)。

・妊娠中:母児ともに順調、推定胎児体重は2,980g。

・午前1時:10分おきに子宮収縮が出現。

・入院から12時間後:内診所見は子宮口9cm開大、展退度100%、Station+2。

・胎児:第1胎向、第1分類、胎児心拍数陣痛図の波形:レベル1。

・分娩室に入室して側臥位で過ごしているが、呼吸が乱れ全身に力が入っている。

→本症例は、分娩第1期である。分娩第1期の対応をおさえておこう。

1.× 酸素投与を行う必要はない。なぜなら、本児と母体とも低酸素状態を示唆する兆候はみられないため。ちなみに、酸素投与は、胎児仮死の兆候がある場合や、母体に呼吸困難やチアノーゼが見られる場合など、医学的に必要と判断される状況で行われる。

2.× 仰臥位を勧める優先度は低い。左側臥位で過ごすよう説明する。なぜなら、仰臥位低血圧症候群を避けるため。ちなみに、仰臥位低血圧症候群とは、妊娠末期の妊婦が仰臥位になった際、子宮が脊柱の右側を上行する下大静脈を圧迫することにより右心房への静脈還流量が減少、心拍出量が減少し低血圧となることである。左側臥位をとることで圧迫が解消され、症状が改善する。

3.〇 正しい。深呼吸を促す。なぜなら、Aさんは「呼吸が乱れ全身に力が入っている」状態であり、これは陣痛による痛みや不安、過呼吸などを示唆しているため。深呼吸を促すことで、過剰な緊張を緩和し、リラックスを促すことができ、母体の疲労軽減や、胎児への酸素供給の改善にも繋がる。

・分娩第1期は、呼吸法や肛門圧迫で努責(いきみ)を逃す必要がある。なぜなら、早いタイミングで努責(いきみ)を行うと産道に傷がついたり赤ちゃんの頭に無理がかかったりするためである。

4.× 排泄を促す優先度は低い。なぜなら、排泄により、「いきむ」ことにつながり、さらに、呼吸が乱れ全身に力が入ることにつながりかねないため。Aさんの「呼吸が乱れ全身に力が入っている」という状態からも、力を抜くような支援が必要である。

(※引用:「胎児心拍数モニタリング―胎児心拍数陣痛図の判読と胎児管理の指針」日本産婦人科医会様HPより)

(※引用:「胎児心拍数モニタリング―胎児心拍数陣痛図の判読と胎児管理の指針」日本産婦人科医会様HPより)

【分娩第1期】

陣痛の開始から、子宮口(子宮頸部)が完全に開く(全開大、約10cm)までの期間を指す。

・分娩第1期

「①潜伏期」と「②活動期」に分けられる。

①潜伏期:陣痛がリズミカルになり、子宮頸部が薄くなり4cmほど開いた状態まで(初産婦で12時間・経産婦で5時間程度かかる)の時期を示す。

②活動期:子宮口が4センチから10cm(全開)に開き、胎児の一部が胎盤内に降りてくる(初産婦で3時間・経産婦で2時間程度かかる)。いきみたくなって来る段階である。

・分娩第2期:赤ちゃんが産道を通っている間

子宮口が完全に開大してから胎児を娩出するまでの期間を指す。この段階は初産婦では平均45~60分間、経産婦では15~30分間続く。

・分娩第3期:「後産」の時期

胎児を娩出してから胎盤を娩出するまでの期間である。この段階は数分間で終わるのが普通であるが、最大30分ほど続くこともある。

次の文を読み44~46の問いに答えよ。

Aさん(34歳、初産婦)は、妊娠40週4日。妊娠中の経過は、母児ともに順調で推定胎児体重は2,980gである。本日、午前1時から、10分おきに子宮収縮が出現したため、午前3時に来院した。入院から12時間後、内診所見は子宮口9cm開大、展退度100%、Station+2であった。胎児は第1胎向、第1分類、胎児心拍数陣痛図の波形はレベル1である。分娩室に入室して側臥位で過ごしているが、呼吸が乱れ全身に力が入っている。

45 1時間後、Aさんは左側臥位で分娩をすることとなった。第4回旋で児の顔が向くと考えられる方向はどれか。

1.Aさんの肛門側

2.Aさんの恥骨側

3.Aさんの左足側

4.Aさんの右足側

解答4

解説

・Aさん(34歳、初産婦、妊娠40週4日)。

・妊娠中:母児ともに順調、推定胎児体重は2,980g。

・胎児:第1胎向、第1分類、胎児心拍数陣痛図の波形:レベル1。

・1時間後:Aさんは左側臥位で分娩予定。

→第1前方後頭位(第1胎向、第1分類)の回旋の状態をしっかりおさえておこう。

・第1胎向とは、児背または児頭が母体の左側に向かう場合を指す。

・第1分類とは、児背が母体の前方に向かうものである。

(図引用:「異常分娩の管理と処置」より)

1.× Aさんの肛門側に、児の顔が向くのは、第3回旋である。

2.× Aさんの恥骨側に、児の顔が向くことはない。

3.× Aさんの左足側に、児の顔が向くことはない。

4.〇 正しい。Aさんの右足側が、第4回旋で児の顔が向く方向である(※参考「胎児の産道通過機序|児の回旋のメカニズム③」看護roo!様HPより)。

第1回旋(屈曲):児頭が骨盤入口部に進入する時、児頭は両耳結合線を軸とする横軸回旋をして強い前屈位をとる(後頭位)。この第1回旋により、先進部は小泉門となり、小斜径で産道に接するようになる。

第2回旋(内回旋):児頭は先進する小泉門が常に母体前方に向かうように、胎児長軸を軸とする縦軸回旋をしながら下降する(前方後頭位)。分娩所要時間のうち、この過程に最も時間を要する。

第3回旋(伸展):児頭後頭部が恥骨結合下を通過して、後部が恥骨下縁に接すると、そこを支点として頭部が反屈状に横軸回旋する。この運動によって、児頭は前頭、顔面、オトガイ部の順に会陰を滑って娩出される。第1回旋の逆の動きである。

第4回旋(外回旋):児頭娩出に引き続き、肩甲の下降が起こり、それに伴って児の顔面が母体大腿内側を向く縦軸回旋をする。第2回旋の逆の動きである。

第1・第3回旋:胎児の姿勢を変化させる回旋(胎勢回旋・横軸回旋)である。

第2・第4回旋:体幹の向きが移動する回旋(胎向回旋・縦軸回旋)である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ