この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(25歳、女性、会社員)は、2日前に市販の妊娠反応検査薬が陽性だったため、産婦人科クリニックを受診した。学生時代からマラソンを続け、現在も社会人選手として毎日トレーニングをしている。

身体所見:身長162cm、体重43kg。

月経周期:初経は17歳だったが、周期は不規則で1年近く無月経だったこともある。

超音波検査所見:子宮内に10mmの胎囊は確認できたが、胎芽・胎児および心拍動は確認できず、受胎日も特定できなかった。

36 Aさんへの助産師の説明で適切なのはどれか。

1.「妊娠12週までは胎児心拍の確認は難しいです」

2.「次の診察までは安静にしてください」

3.「市販薬は飲んでも大丈夫です」

4.「10日後に受診してください」

解答4

解説

・Aさん(25歳、女性、会社員)

・2日前:市販の妊娠反応検査薬が陽性。

・超音波検査所見:子宮内に10mmの胎囊は確認できたが、胎芽・胎児および心拍動は確認できず、受胎日も特定できなかった。

→上記の評価から、ほかの選択肢の消去理由もあげられるようにしよう。胎芽とは、妊娠8週頃までの胎嚢の中にいる赤ちゃんのことを指す。胎芽・胎児の発育期は、着床前期(受精0~8日)、主要器官形成期(受精9日~60日)、胎児期(受精60~270日)に分けられ、時期により発生する異常が異なる。

1.× 「妊娠12週までは胎児心拍の確認は難しいです」と伝える必要はない。なぜなら、一般的に、経腟超音波検査では妊娠6週頃には胎児心拍が確認できるようになるため。また、心拍の確認時期とAさんへの説明としては、状況的(胎嚢は確認できたものの胎芽・心拍未確認)に関連性が低い。

2.× 「次の診察までは安静にしてください」と伝えるより優先されるものが他にある。なぜなら、現在のAさんの状況(胎嚢は確認できたものの胎芽・心拍未確認)だけでは、「安静」を指示する医学的な根拠が乏しいため。

3.× 「市販薬は飲んでも大丈夫です」と伝えてはならない。なぜなら、妊娠が判明した場合、市販薬であっても、胎児への影響が不明な薬や、妊娠中に避けるべき成分を含む薬があるため。自己判断での服用は避け、必ず医師や薬剤師に相談するように伝える。

4.〇 正しい。「10日後に受診してください」と説明する。なぜなら、本症例は、月経周期が不規則であるため。したがって、排卵が遅れたことも考慮し、1週間様子を見て再診することで、正常範囲か判断する。正常な経過であれば、胎囊〈GS〉は確認されたあと、胎芽は約1週間後に確認できる。

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(25歳、女性、会社員)は、2日前に市販の妊娠反応検査薬が陽性だったため、産婦人科クリニックを受診した。学生時代からマラソンを続け、現在も社会人選手として毎日トレーニングをしている。

身体所見:身長162cm、体重43kg。

月経周期:初経は17歳だったが、周期は不規則で1年近く無月経だったこともある。

超音波検査所見:子宮内に10mmの胎囊は確認できたが、胎芽・胎児および心拍動は確認できず、受胎日も特定できなかった。

37 その後、Aさんは胎児心拍が確認されて順調な妊娠経過をたどった。妊娠32週の妊婦健康診査で助産師外来を受診したAさんは「最近、赤ちゃんがよく動くんです。そのたび下腹が張ってトイレに行きたくなります」と話している。助産師がLeopold〈レオポルド〉触診法を行った。

触診の所見:第1段 子宮底に浮球感がある。

第2段 母体左側に児背がわずかに触れる。羊水量は中程度。右臍棘線中央付近で胎児部分を触れ、胎動に伴って腹部に弱い緊張感が出現する。

第3段 子宮底より小さく胎児部分を触れる。

第4段 骨盤内へ胎児部分の嵌入はない。

この所見から助産師が行う生活上の助言で最も適切なのはどれか。

1.「キーゲル体操をやってみましょう」

2.「帝王切開になる可能性も考えておきましょう」

3.「休むときは右側を下にして横になりましょう」

4.「冷えを防止するために靴下は2枚履きましょう」

解答3

解説

・Aさん(25歳、女性、会社員)

・2日前:市販の妊娠反応検査薬が陽性。

・順調な妊娠経過をたどった。

・妊娠32週の妊婦健康診査:Aさん「最近、赤ちゃんがよく動くんです。そのたび下腹が張ってトイレに行きたくなります」と話している。

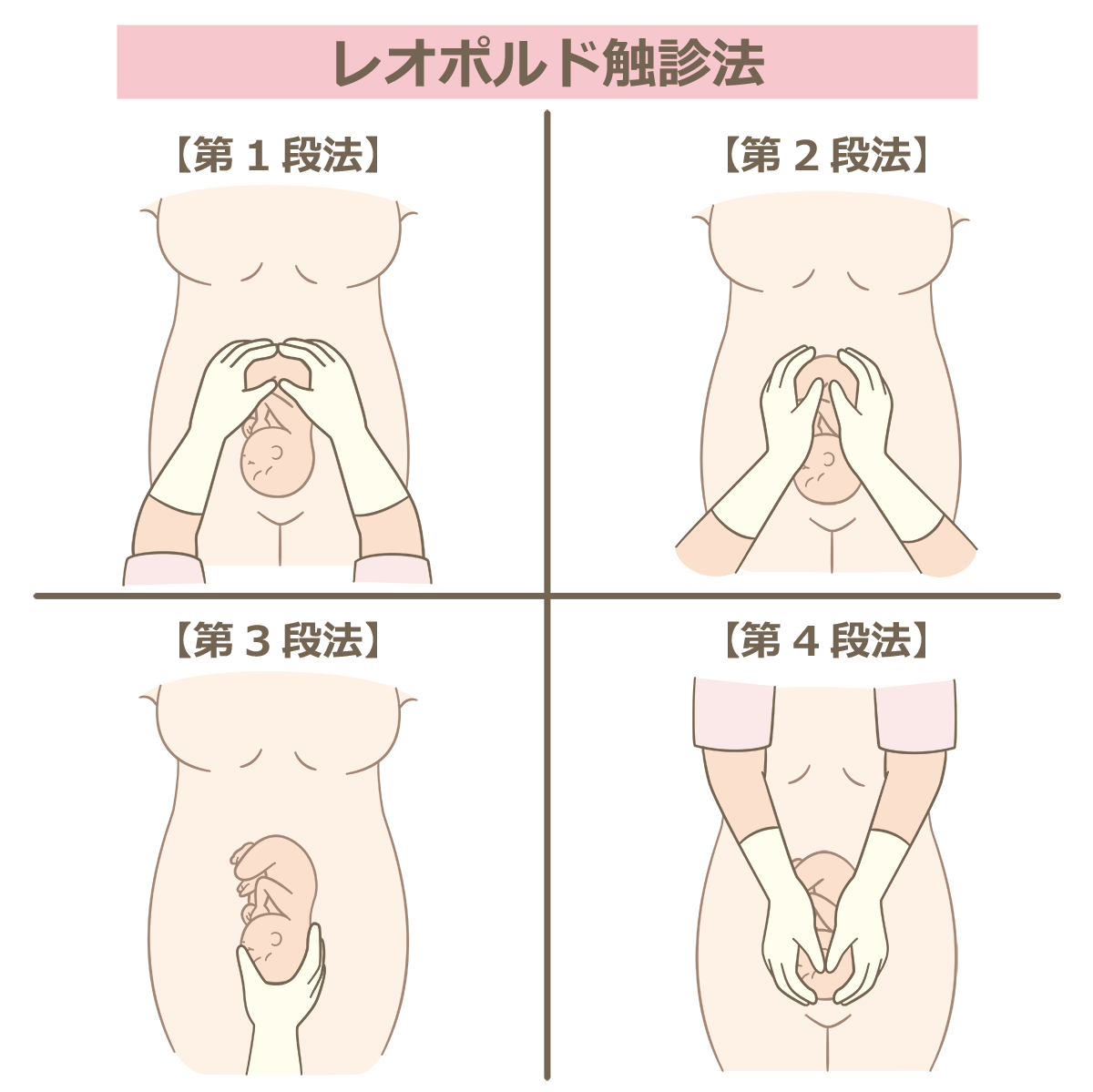

【Leopold触診法】

・第1段:子宮底に浮球感がある。

・第2段:母体左側に児背がわずかに触れる。羊水量は中程度。右臍棘線中央付近で胎児部分を触れ、胎動に伴って腹部に弱い緊張感が出現する。

・第3段:子宮底より小さく胎児部分を触れる。

・第4段:骨盤内へ胎児部分の嵌入はない。

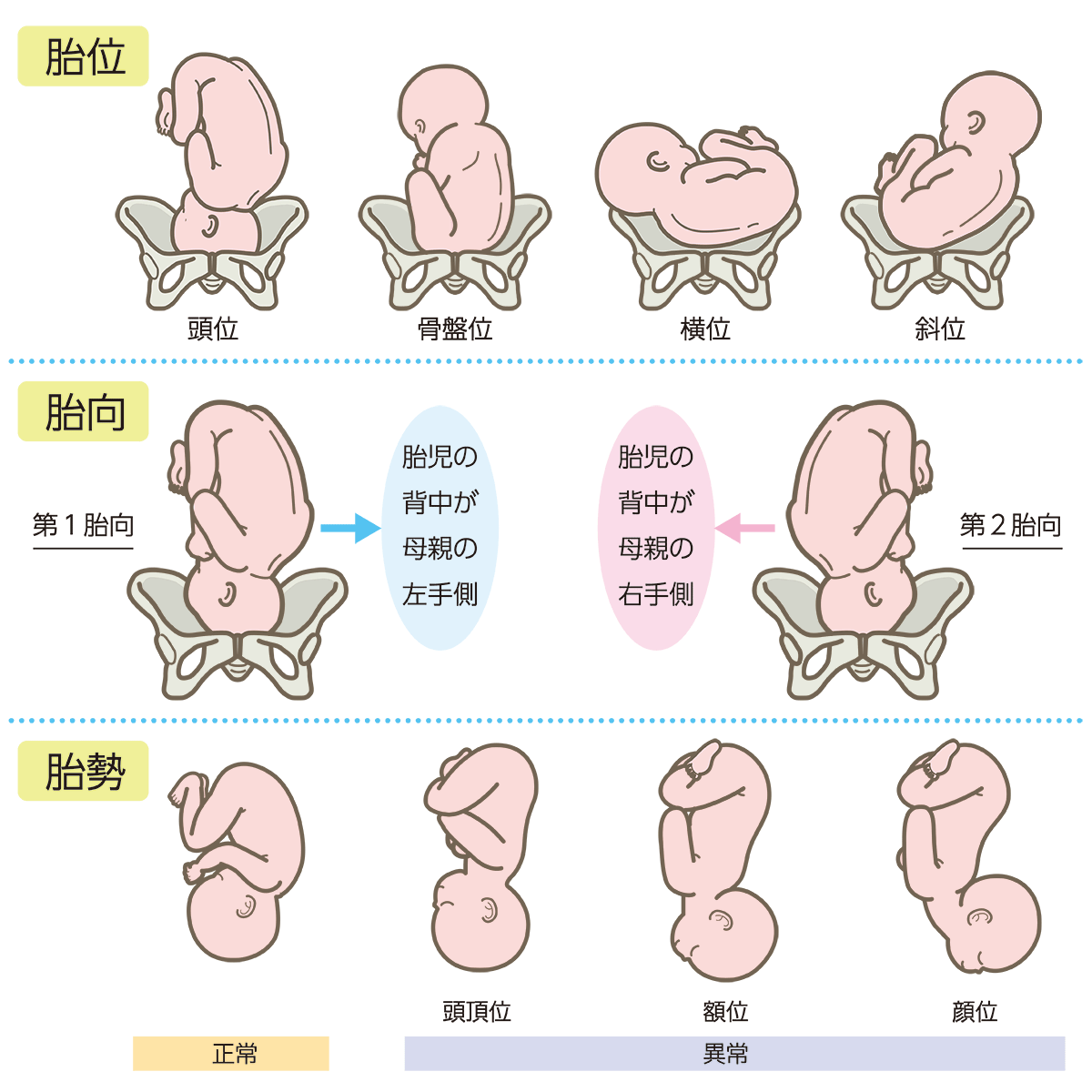

→胎児が斜位にある可能性を示唆が高い。

(※図引用:「看護roo!看護師イラスト集」)

1.× 「キーゲル体操をやってみましょう」と伝える必要はない。なぜなら、キーゲル体操は、Aさんの訴え(胎動に伴う下腹部の張りや胎児頭部による膀胱圧迫による頻尿)の原因に対する直接的な解決策とはならないため。

・キーゲル体操とは、骨盤底筋体操のことである。骨盤底筋は子宮、膀胱、直腸を含む骨盤臓器を支える筋肉で、骨盤底筋を強化することで尿漏れ対策となる。仰臥位が基本的な姿勢であるが、伏臥位や座位など日常生活の中でどんな姿勢で行ってもよい。尿道、肛門、腟を締める動きを行う。腟のあたりに力を入れて5秒間くらい維持する動きを2〜3回繰り返して維持する時間を少しずつ伸ばしていき、骨盤底筋群を鍛えていく。

2.× 「帝王切開になる可能性も考えておきましょう」と伝える必要はない。なぜなら、帝王切開の決定を急ぐ段階ではないため。また、妊娠32週では胎位はまだ変わりやすく、自然に頭位に戻ることも多い。

・帝王切開の適応として、①母体適応:児頭骨盤不均衡 前置胎盤,子宮破裂,重症妊娠高血圧症候群,常位胎盤早期剝離,分娩停止,分娩遷延などである。②胎児適応:胎児機能不全(胎児ジストレス),臍帯脱出,子宮内胎児発育遅延,切迫早産,前期破水,多胎などである。

3.〇 正しい。「休むときは右側を下にして横になりましょう」と助言する。なぜなら、レオポルド触診法の第2段で「母体左側に児背がわずかに触れる」という所見があり、これは胎児が斜位(胎児の背中が母体の左側にある状態)を示唆している可能性があるため。このような胎位の場合、胎児の背中が母体の左側にあるため、右側臥位をとることで、重力によって胎児の頭部が母体の骨盤方向(下方向)に誘導されやすくなり、頭位への自然な転位を促す可能性がある。

4.× 「冷えを防止するために靴下は2枚履きましょう」と伝える必要はない。なぜなら、靴下2枚と、Aさんの訴え(胎動に伴う下腹部の張りや胎児頭部による膀胱圧迫による頻尿)の原因に対する直接的な解決策とはならないため。

(※図引用:「看護roo!看護師イラスト集」)

次の文を読み36~38の問いに答えよ。

Aさん(25歳、女性、会社員)は、2日前に市販の妊娠反応検査薬が陽性だったため、産婦人科クリニックを受診した。学生時代からマラソンを続け、現在も社会人選手として毎日トレーニングをしている。

身体所見:身長162cm、体重43kg。

月経周期:初経は17歳だったが、周期は不規則で1年近く無月経だったこともある。

超音波検査所見:子宮内に10mmの胎囊は確認できたが、胎芽・胎児および心拍動は確認できず、受胎日も特定できなかった。

38 Aさんは無事に分娩予定日を迎えた。40週1日から前駆陣痛があったが不規則になったため自宅で過ごし、40週3日の早朝に規則的な陣痛が発来して入院した。入院時のビショップスコアは5点。5時間が経過した正午、陣痛は4~5分間隔。陣痛持続時間は1分。胎児心拍数陣痛図はreassuring fetal status。内診所見は、子宮口3cm開大、展退度60%、Station-1、子宮口硬度やや軟、子宮口位置中央、分泌物なし。Aさんはやや疲れた様子で、陣痛間欠時にうとうとしている。

助産師の判断した分娩時期で適切なのはどれか。

1.分娩開始前である。

2.分娩第1期の潜伏期である。

3.分娩第1期の加速期である。

4.分娩第1期の極期である。

解答2

解説

・Aさん(25歳、女性、会社員)

・2日前:市販の妊娠反応検査薬が陽性。

・胎児心拍が確認されて順調な妊娠経過をたどった。

・無事に分娩予定日を迎えた。

・40週1日:前駆陣痛があったが不規則になった。

・40週3日:早朝に規則的な陣痛が発来して入院。

・入院時のビショップスコア:5点。

・5時間が経過した正午:陣痛は4~5分間隔。陣痛持続時間は1分。

・胎児心拍数陣痛図:reassuring fetal status。

・内診所見:子宮口3cm開大、展退度60%、Station-1、子宮口硬度やや軟、子宮口位置中央、分泌物なし。

・Aさんはやや疲れた様子で、陣痛間欠時にうとうとしている。

→上記評価をしっかり読み取れるようにしよう。

1.× 分娩開始「前」ではなく後である。なぜなら、Aさんの陣痛は4~5分間隔、陣痛持続時間は1分であるため。

・分娩開始とは、子宮の収縮が規則的に1時間に6回以上(間隔が10分以内)になり、陣痛が始まった時点である。

2.〇 正しい。分娩第1期の潜伏期である。なぜなら、Aさんは、規則的な陣痛が発来し、内診所見において子宮口3cm開大状態であるため。

・分娩第1期の潜伏期は、陣痛がリズミカルになり、子宮頸部が薄くなり4cmほど開いた状態まで(初産婦で12時間・経産婦で5時間程度かかる)の時期を示す。

3~4.× 分娩第1期の「加速期(子宮口約4~7cm程度)」・「極期(子宮口約7~10cm程度)」ではなく潜伏期である。

【分娩第1期】

陣痛の開始から、子宮口(子宮頸部)が完全に開く(全開大、約10cm)までの期間を指す。

・分娩第1期

「①潜伏期」と「②活動期」に分けられる。

①潜伏期:陣痛がリズミカルになり、子宮頸部が薄くなり4cmほど開いた状態まで(初産婦で12時間・経産婦で5時間程度かかる)の時期を示す。

②活動期:子宮口が4センチから10cm(全開)に開き、胎児の一部が胎盤内に降りてくる(初産婦で3時間・経産婦で2時間程度かかる)。いきみたくなって来る段階である。

・分娩第2期:赤ちゃんが産道を通っている間

子宮口が完全に開大してから胎児を娩出するまでの期間を指す。この段階は初産婦では平均45~60分間、経産婦では15~30分間続く。

・分娩第3期:「後産」の時期

胎児を娩出してから胎盤を娩出するまでの期間である。この段階は数分間で終わるのが普通であるが、最大30分ほど続くこともある。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初妊婦)は、夫Bさん(44歳)と2人暮らしである。妊娠15週3日の妊婦健康診査で来院した。妊娠経過は順調である。診察時、Aさんは頭痛、食欲不振、疲労感、不眠を訴えた。さらに、助産師に「妊娠は、夫が強く望んでいたんです。実の母との関係はうまくいっていないので、子育てを手伝ってもらおうとは思っていないです」と話した。

39 このときのAさんへの助産師の対応で適切なのはどれか。

1.妊娠への思いについて表出を促す。

2.実母に子育ての相談をするように提案する。

3.妊娠を喜ぶ夫の気持ちに寄り添うように励ます。

4.身体的な症状はマイナートラブルであり軽減すると説明する。

解答1

解説

・Aさん(36歳、初妊婦)

・2人暮らし:夫Bさん(44歳)。

・妊娠15週3日:妊娠経過は順調。

・診察時:頭痛、食欲不振、疲労感、不眠を訴えた。

・Aさん「妊娠は、夫が強く望んでいたんです。実の母との関係はうまくいっていないので、子育てを手伝ってもらおうとは思っていないです」と話した。

→まずはAさんと夫の思いや感情を正確に評価しよう。

1.〇 正しい。妊娠への思いについて表出を促す。なぜなら、Aさんの発言から、妊娠に対する複雑な感情や戸惑い、精神的なストレスが背景にある可能性が高いため。助産師がAさん自身の妊娠に対する率直な気持ち(喜び、不安、戸惑いなど)を言葉にして表すことを促すことで、Aさんは安心して自分の感情を吐き出すことができ、それによってストレスが軽減され、その対応策や解決策の提案を行うことができる。

2.× 実母に子育ての相談をするように提案する必要はない。なぜなら、Aさんは「実の母との関係はうまくいっていないので、子育てを手伝ってもらおうとは思っていないです」と明確に述べているため。これは、Aさんの気持ちを無視することになり、かえってストレスを増大させたり、助産師への不信感につながったりする可能性がある。

3.× 妊娠を喜ぶ夫の気持ちに寄り添うように励ます必要はない。なぜなら、Aさんと夫の気持ちに乖離がみられるため。Aさんは「妊娠は、夫が強く望んでいたんです」と発言しており、これはAさん自身の妊娠への葛藤や、夫との気持ちのズレを示唆している可能性がある。このような状況で夫の気持ちに寄り添うように励ますことは、Aさん自身の感情を否定し、さらに精神的な負担をかけることになりかねない。

4.× 身体的な症状はマイナートラブルであり軽減すると説明する必要はない。なぜなら、Aさんの場合は「妊娠は夫が強く望んでいた」という発言や実母との関係性の問題など、心理的・社会的な要因が絡んでいる可能性が高いため。

マイナートラブル(minor trouble)とは、小さな問題という意味で、妊娠に伴って生ずる不快症状を指す。妊娠による生理的変化や心理的な要因によって引き起こされる種々の不快症状で、重篤な器質的疾患を伴わないものをいう。不快感の程度は個人差が大きく、妊娠の経過に伴い自然に軽快・回復したり、新たな症状が自覚されたりすることもある。マイナートラブルは、妊娠によって生ずる体の生理的変動が、また精神的変化が不定愁訴の原因となっている場合が多いが、そのほか、妊娠による心理的葛藤や不安などが自律神経症状やその他の精神的および身体的症状を起こしやすくしている。

次の文を読み39~41の問いに答えよ。

Aさん(36歳、初妊婦)は、夫Bさん(44歳)と2人暮らしである。妊娠15週3日の妊婦健康診査で来院した。妊娠経過は順調である。診察時、Aさんは頭痛、食欲不振、疲労感、不眠を訴えた。さらに、助産師に「妊娠は、夫が強く望んでいたんです。実の母との関係はうまくいっていないので、子育てを手伝ってもらおうとは思っていないです」と話した。

40 Aさんは妊娠28週に、不眠、集中力の減退によって日常の生活が困難となり、うつ病と診断された。精神科医師から薬物療法のメリットとデメリットがAさん夫婦に説明され、Aさんは抗うつ薬の内服を開始した。その1週後から、Aさんの支援のために、定期的に、担当の助産師と産科医師、精神科医師、精神科看護師、保健センター保健師による連携会議を行うことになった。

初回の会議で共有すべき情報として優先度が高いのはどれか。

1.Aさんの病状

2.実母との関係

3.家族の支援状況

4.利用できる保健サービス

解答1

解説

・Aさん(36歳、初妊婦)

・2人暮らし:夫Bさん(44歳)。

・Aさん「妊娠は、夫が強く望んでいたんです。実の母との関係はうまくいっていないので、子育てを手伝ってもらおうとは思っていないです」と話した。

・妊娠28週(うつ病):不眠、集中力の減退によって日常の生活が困難。

・精神科医師から薬物療法のメリットとデメリットがAさん夫婦に説明された。

・抗うつ薬の内服を開始した。

・1週後:Aさんの支援のために、定期的に、担当の助産師と産科医師、精神科医師、精神科看護師、保健センター保健師による連携会議を行うことになった。

→優先度が高いものを選択できるようになろう。

1.〇 正しい。Aさんの病状は、初回の会議で共有すべき情報として優先度が高い。なぜなら、連携会議は、Aさんがうつ病と診断され、薬物療法を開始したことを受けて開催されるため。会議の目的は、Aさんの支援を効果的に行うことであり、そのためにはAさんの現在の精神状態(不眠、集中力の減退の程度など)、抗うつ薬の内服状況とそれによる変化、副作用の有無、今後の治療方針といった「病状」の詳細な把握が不可欠である。

2~3.× 「実母との関係」や「家族の支援状況」より優先されるものが他にある。なぜなら、Aさんはうつ病と診断され薬物療法を開始した直後の連携会議であるため。したがって、まず現在の病状と治療状況の共有が最も重要である。ただし、Aさんは以前から「実の母との関係はうまくいっていない」と話しており、これはAさんの精神状態に影響を与える要因の一つである可能性はある。

4.× 利用できる保健サービスより優先されるものが他にある。なぜなら、Aさんはうつ病と診断され薬物療法を開始した直後の連携会議であるため。なぜなら、Aさんはうつ病と診断され薬物療法を開始した直後の連携会議であるため。したがって、まず現在の病状と治療状況の共有が最も重要である。Aさんの現在の病状やニーズを正確に把握し、必要に応じて「利用できる保健サービス」を紹介し、共有する必要がある。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ