この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

令和4年(2022年)3月1日、Aさん(27歳、初産婦)は妊娠28週0日、自宅で胎動の減少、性器出血、持続的な腹部の痛みを認めた。かかりつけの地域周産期母子医療センターを受診し、直ちに常位胎盤早期剝離と診断され、緊急帝王切開術にてBちゃんを出産した。Bちゃんの出生時の体重は1,300g、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後2点、5分後3点、10分後4点であり、蘇生処置が行われた。その後、重症新生児仮死の診断でNICUに入院し、人工呼吸器が装着され、閉鎖式保育器に収容された。

51 Bちゃん(日齢120)はGCU入院中で全身状態は安定しているが、経口哺乳が進まず、経管栄養を続けている。頭部MRI検査で脳室周囲白質軟化症と診断された。医師から両親へ、経管栄養が当面必要であること、運動発達の遅れや麻痺が出現する可能性があること、2週間後を目安に退院できることが伝えられた。Aさんから助産師に「退院前に産科医療補償制度の申請をしたいと思ったが、できないと言われた。その理由を知りたい」と相談があった。

Aさんへの理由の説明で正しいのはどれか。

1.自宅で常位胎盤早期剝離を発症した。

2.在胎週数28週0日で生まれた。

3.出生体重が1300gであった。

4.現在、日齢120である。

5.現在、入院中である。

解答4

解説

・Aさん(27歳、初産婦、妊娠28週0日)

・診断:常位胎盤早期剝離(緊急帝王切開術にて出産)、重症新生児仮死。

・Bちゃん(日齢120)はGCU入院中で全身状態は安定。

・経口哺乳が進まず、経管栄養を続けている。

・頭部MRI検査:脳室周囲白質軟化症。

・医師「経管栄養が当面必要であること、運動発達の遅れや麻痺が出現する可能性があること、2週間後を目安に退院できる」。

・Aさん「退院前に産科医療補償制度の申請をしたいと思ったが、できないと言われた。その理由を知りたい」と相談があった。

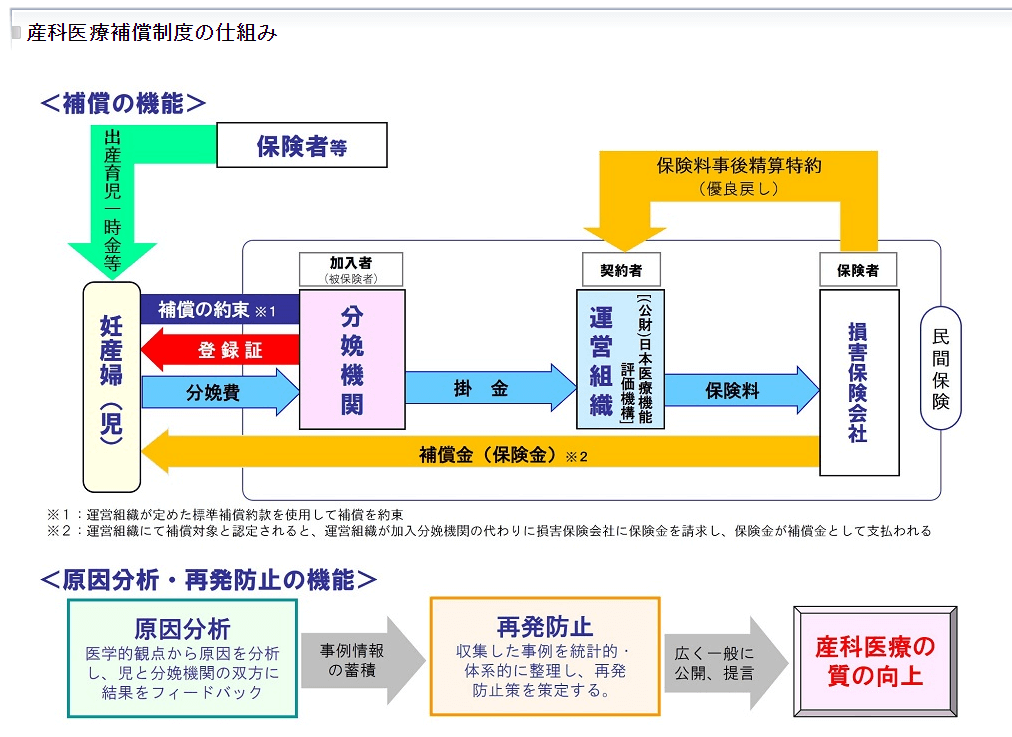

→産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した脳性麻痺の子と家族の経済的負担を速やかに補償し、原因分析を行い、再発防止のための情報提供などを行う制度である。病院、診療所や助産所といった分娩を取り扱う機関が加入する制度である。原因分析の結果は、保護者と分娩機関にフィードバックされ、事例情報を整理し再発防止策を策定し広く一般に公開、提言される。産科医療補償制度の定める「脳性麻痺」の定義に合致し、以下の3つの基準をすべて満たし、運営組織が「補償対象」として認定した場合に、補償金が支払われる仕組みである。

①在胎週数28週以上で出生したこと、②先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること、③身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひであることがあげられる。いずれにしても、まずは産科医療補償制度の定める「脳性麻痺」の定義に合致する必要がある【令和4年1月1日以降に生まれた場合】。

→脳性麻痺の定義では、「脳性麻痺は受胎から新生児(生後4週以内)までの間に生じた、脳の非進行性病変にもとづく永続的な、しかし変化しうる運動および姿勢の異常(1968年の厚生省脳性麻痺研究班)」とされている。

(※図引用:「産科医療補償制度について」厚生労働省HPより)

1.× 自宅で常位胎盤早期剝離を発症した。

これは、産科医療補償制度の申請ができない理由にはならない。なぜなら、常位胎盤早期剝離の場所と「産科医療補償制度の基準」とは直接関連性がないため。

・常位胎盤早期剝離とは、子宮壁の正常な位置に付着している胎盤が、胎児娩出以前に子宮壁より剥離することをいう。剥離出血のため、性器出血や激しい腹痛、子宮内圧の上昇、子宮壁の硬化が起こり、ショック状態を起こすことがある。胎盤が早い時期に剥がれると、在胎週数の割に成長しなかったり、死亡することさえある。また、低酸素のために急速に胎児機能不全に陥る。

2.× 在胎週数28週0日で生まれた。

これは、産科医療補償制度の申請ができない理由にはならない。なぜなら、妊娠28週0日は、産科医療補償制度の補償対象となるため。

3.× 出生体重が1300gであった。

これは、産科医療補償制度の申請ができない理由にはならない。なぜなら、出生体重と「産科医療補償制度の基準」とは直接関連性がないため。

4.〇 正しい。現在、日齢120である。これは、産科医療補償制度の申請ができない理由である。なぜなら、産科医療補償制度の診断基準において、「重度脳性麻痺」が該当するため。現在、日齢120であることから、「脳性麻痺」とはいいがたい。したがって、現在日齢120で、脳性麻痺の診断が制度の定める確定診断に至っていない状況であるため、申請ができないという説明となる。

5.× 現在、入院中である。

これは、産科医療補償制度の申請ができない理由にはならない。なぜなら、入院期間中に診断が確定すれば申請が可能であるため。

次の文を読み50~52の問いに答えよ。

令和4年(2022年)3月1日、Aさん(27歳、初産婦)は妊娠28週0日、自宅で胎動の減少、性器出血、持続的な腹部の痛みを認めた。かかりつけの地域周産期母子医療センターを受診し、直ちに常位胎盤早期剝離と診断され、緊急帝王切開術にてBちゃんを出産した。Bちゃんの出生時の体重は1,300g、Apgar〈アプガー〉スコアは1分後2点、5分後3点、10分後4点であり、蘇生処置が行われた。その後、重症新生児仮死の診断でNICUに入院し、人工呼吸器が装着され、閉鎖式保育器に収容された。

52 Bちゃんが入院中の病棟の病床数は、NICU6床、GCU12床、合計18床である。3交代制で、深夜勤帯はNICU2名、GCU2名の合計4名の看護師または助産師と新生児科医師1名が勤務している。近年、自然災害が多発しているため、深夜勤帯に災害が発生したことを想定した避難訓練を実施した。訓練では、NICUで緊急避難が必要な場合の避難優先順位について確認した。

優先順位が高いのはどれか。

1.酸素投与中の児

2.人工呼吸器管理中の児

3.動脈ライン挿入中の児

4.コットで経口哺乳を行っている児

解答4

解説

・Bちゃん(脳室周囲白質軟化症)のかかりつけの地域周産期母子医療センター

・入院中の病棟の病床数:NICU6床、GCU12床、合計18床。

・3交代制、深夜勤帯はNICU2名、GCU2名の合計4名(看護師、助産師、新生児科医師1名)。

・深夜勤帯に災害が発生したことを想定した避難訓練を実施(自然災害)。

・訓練:NICUで緊急避難が必要な場合の避難優先順位について確認。

→生命に直結しやすいものを優先的にあげられるようにしよう。

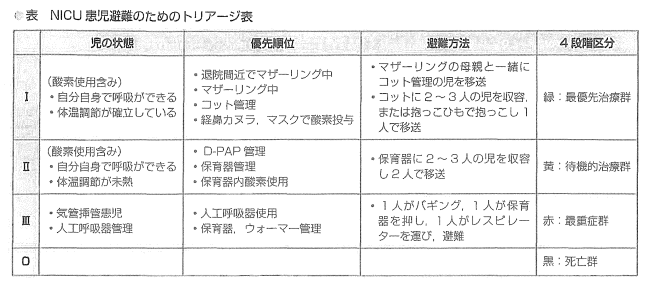

(※引用:「NICU 災害時対応マニュアル」岩手医科大学付属病院様HPより)

上表は、Ⅰ群を最優先治療群(緑), Ⅱ群を待機治療群(黄), Ⅲ群を最重症群(赤)とし、避難はⅠ群,次いでⅡ群を優先して、Ⅲ群は建物の倒壊や火災による延焼の危険性がなければ、原則としてNICUにとどまることにしている。

1.× 酸素投与中の児より優先されるものが他にある。なぜなら、上表では、保育器内酸素使用は、Ⅱ群を待機治療群(黄)に該当するため。また、ポータブル酸素ボンベや簡易な酸素供給システムに切り替えることで、一時的に移動が可能である。

2.× 人工呼吸器管理中の児より優先されるものが他にある。なぜなら、上表では、Ⅲ群を最重症群(赤)に該当するため。

3.× 動脈ライン挿入中の児より優先されるものが他にある。NICUで動脈ラインを挿入されている児は、重症で全身状態の厳密な管理が必要な状態である。動脈圧の持続的なモニタリングや頻回な採血が必要で、循環動態が不安定であることが考えられる。

4.〇 正しい。コットで経口哺乳を行っている児は、優先順位が高い。なぜなら、コットで経口哺乳を行っている児は、児の状態が落ち着いているといえるため。一般的に、災害時の避難は、医療介入が最も少なく、自力での移動が可能な患者から優先的に行われる。

・コットとは、産婦人科や小児科で使われている新生児用の可動式ベッドのことである。

災害時は瞬時に停電が起こることもあり、医療機器がすぐ使えなくなるおそれがある。そのため、事前に停電時の対策を立てておく。確認しなければならないチェックポイントは以下のとおり。

①酸素、医療ガス、人工呼吸器、保育器などの使用状況を常時把握しておく。

②輸液ポンプ、シリンジボンプ、人工呼吸器、保育器は常に非常電源に接続しておく 。

③酸素、医療ガスなどの無停電装置への切り替えと非常電源装置を確認する。

④酸素は、施設内(病棟内)のままならパイピングを使用、避難時にはポンべへ切り替えることができるようにしておく。

⑤酸素ポンべの台数を確認する。

(※引用:「分娩施設における災害発生時の対応マニュアル作成ガイド」)

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

Aさん(30歳、経産婦)は、2年前に離婚し長女(3歳)と2人暮らしだったが、パートナー(36歳、会社員)と同居後まもなくして妊娠が判明し、婚姻届を提出している。妊娠経過は順調で、妊娠37週に3,000gの男児を出産、産後5日に2,900gの児とともに退院した。保健センターから委託を受けた助産師は、産後25日に新生児訪問でAさんの自宅を訪問した。児は母乳栄養で退院時から体重が420g増加、活気があり、頭皮、両眉および両頰に丘状の黄色湿疹があり、べたついている。Aさんは「沐浴は夫が毎日、ガーゼのハンカチを使って石鹸でしっかり洗っています。沐浴後は母乳を飲ませています」と話す。児の排尿は8~10回/日、排便は2~3回/日程度である。

53 助産師のAさんへの助言で適切なのはどれか。

1.人工乳を追加する。

2.湿疹の部位は手で洗う。

3.肛門刺激を1日1回行う。

4.沐浴後は白湯を飲ませる。

解答2

解説

・Aさん(30歳、経産婦)

・2人暮らし:2年前に離婚、長女(3歳)と。

・パートナー(36歳、会社員)と同居後まもなくして妊娠が判明し、婚姻届を提出。

・妊娠経過:順調(妊娠37週に3,000gの男児を出産)

・産後5日に2,900gの児とともに退院。

・産後25日:児は母乳栄養で退院時から体重が420g増加、活気があり、頭皮、両眉および両頰に丘状の黄色湿疹があり、べたついている(脂漏性湿疹)。

・Aさんは「沐浴は夫が毎日、ガーゼのハンカチを使って石鹸でしっかり洗っています。沐浴後は母乳を飲ませています」と話す。

・児の排尿は8~10回/日、排便は2~3回/日程度。

→上記評価の正常範囲内をしっかりおさえておこう。

1.× 人工乳を追加する優先度は低い。なぜなら、児は退院時から体重が420g増加しており、排尿も8~10回/日、排便も2~3回/日程度と、母乳栄養が順調に進んでいるため。また、活気も良好で、発育は順調と判断できる。

・人工乳とは、何らかの理由で母乳が与えられない場合、調製粉乳による人工乳が使用されることが多い。現在では母乳の代用品としての調製粉乳の品質も向上し、母乳の場合と比べても大差なく育児ができるようになっている。

【正常乳児の一日体重増加量の目安】

・0~3か月:25~30g

・3~6か月:20~25g

・6~9か月:15~20g

・9~12か月:7~10g

2.〇 正しい。湿疹の部位は手で洗う。本児は、脂漏性湿疹が疑われる。「ガーゼのハンカチ」を使って洗うと、摩擦によって皮膚を傷つけたり、刺激を強めて湿疹を悪化させたりする可能性がある。したがって、「指の腹+石けん」を用いることが推奨されている。

・脂漏性湿疹とは、生後2~4週間頃に皮脂分泌の活発な部位に出現する湿疹性病変である。新生児期は皮脂分泌が最も盛んな時期であることから、顔面や頭部に脂漏性湿疹を引き起こすことがある。そのため、ガーゼやタオルでこすると児の皮膚に小さな傷をつけるので、指の腹に石けんをつけて洗うと良い。

3.× 肛門刺激を1日1回行う優先度は低い。なぜなら、児の排便は2~3回/日程度あり、便秘の兆候は見られないため。新生児の排便回数は個人差が大きく、毎日なくても問題ない場合も多い。排便が順調であるにもかかわらず、不必要に肛門刺激を行うと、児の直腸を傷つけたり、排便リズムを乱したりする可能性がある。

4.× 沐浴後は白湯を飲ませる優先度は低い。なぜなら、児は母乳栄養で順調に発育しており、脱水の兆候もないため。新生児期は、通常、母乳や人工乳だけで必要な水分を十分に摂取できる。

次の文を読み53、54の問いに答えよ。

Aさん(30歳、経産婦)は、2年前に離婚し長女(3歳)と2人暮らしだったが、パートナー(36歳、会社員)と同居後まもなくして妊娠が判明し、婚姻届を提出している。妊娠経過は順調で、妊娠37週に3,000gの男児を出産、産後5日に2,900gの児とともに退院した。保健センターから委託を受けた助産師は、産後25日に新生児訪問でAさんの自宅を訪問した。児は母乳栄養で退院時から体重が420g増加、活気があり、頭皮、両眉および両頰に丘状の黄色湿疹があり、べたついている。Aさんは「沐浴は夫が毎日、ガーゼのハンカチを使って石鹸でしっかり洗っています。沐浴後は母乳を飲ませています」と話す。児の排尿は8~10回/日、排便は2~3回/日程度である。

54 Aさんは「夫は妊娠中は上の子とよく遊んでくれましたが、退院してからは生まれた子を特に可愛がります。上の子が夫に抱っこをせがんだら応じますが、自分から上の子を抱っこすることはありません。上の子をもっと抱っこしてあげてほしいと夫には伝えています」と話す。夫によるAさんや第1子への暴力的な言動はない。Aさんは1年間の育児休業を取得予定である。

このときの助産師のAさんへの対応で適切なのはどれか。

1.要保護児童対策地域協議会とAさんの情報を共有することを伝える。

2.Aさんと夫それぞれの家族への思いについて情報収集を継続する。

3.第1子の一時預かり事業の利用を勧める。

4.児童相談所への相談を勧める。

解答2

解説

・Aさん(30歳、経産婦)

・2人暮らし:2年前に離婚、長女(3歳)と。

・パートナー(36歳、会社員)と同居後まもなくして妊娠が判明し、婚姻届を提出。

・産後25日:発育順調(脂漏性湿疹)

・Aさんは「夫は妊娠中は上の子とよく遊んでくれましたが、退院してからは生まれた子を特に可愛がります。上の子が夫に抱っこをせがんだら応じますが、自分から上の子を抱っこすることはありません。上の子をもっと抱っこしてあげてほしいと夫には伝えています」と話す。

・夫によるAさんや第1子への暴力的な言動はない。

・Aさんは1年間の育児休業を取得予定である。

→家庭状況に関して、両親それぞれの心情や考えを深く理解することで、具体的な助言や支援の方向性を探るべきである。

1.× 要保護児童対策地域協議会とAさんの情報を共有することを伝える必要はない。なぜなら、現時点で、夫による暴力的言動はなく、育児放棄や虐待に直結する状況だと断言できないため。情報共有は、家族のプライバシーに関わるため、慎重な判断が必要である。

・要保護児童対策地域協議会とは、虐待予防対策のなかで、重要な役割を担う。要保護児童等への適切な支援を図ることを目的に地方公共団体が設置・運営する組織である。『児童福祉法』で設置が規定されている(※詳しくは下参照)。

2.〇 正しい。Aさんと夫それぞれの家族への思いについて情報収集を継続する。なぜなら、Aさんの立場、夫の立場から情報収集することで、お互いの心情を評価できるため。Aさんは夫の上の子への関わり方について悩みを抱えている。一方、夫は、新しい家族構成の中で、どのように子育てに関わっていくか、上の子とのかかわり方をどのように考えているか確認する必要がある助産師が、夫の心情も確認することで、家族内のコミュニケーションを促進し、夫婦が協力して子育てに取り組むための支援に繋がる。

3.× 第1子の一時預かり事業の利用を勧める必要はない。なぜなら、現時点で、「緊急性がある」と判断できないため。また、第1子の一時預かり事業の利用だけでは、Aさんの「上の子をもっと抱っこしてあげてほしい」という直接的な解決策とはならない。

・一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かる事業である。

4.× 児童相談所への相談を勧める必要はない。なぜなら、現時点で、夫による暴力的言動はなく、育児放棄や虐待に直結する状況だと断言できないため。児童相談所は、児童虐待や養育上の問題など、子どもの福祉に重大な影響がある場合に介入する専門機関である。

・児童相談所とは、「児童福祉法」に基づいて設置される行政機関であり、都道府県、指定都市で必置となっている。原則18歳未満の子供に関する相談や通告について、子供本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからも受け付けている。児童相談所は、すべての子供が心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるように家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関である。

要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)は、虐待予防対策のなかで、重要な役割を担う。要保護児童等への適切な支援を図ることを目的に地方公共団体が設置・運営する組織である。『児童福祉法』で設置が規定されている。

【要保護児童対策地域協議会の業務内容】

①代表者会議:年1~2回程度の開催で、各関係機関の責任者(管理職)レベルで連携を深め、実務者会議の円滑な運営の環境整備を行う。

②実務者会議:3か月に1回程度の開催で、実務者により、すべてのケースの定期的な状況確認、主担当機関の確認、支援方針の見直し等を行う。

③個別ケース検討会議:適時開催され、個別のケースについて、直接かかわっている担当者や今後かかわる可能性のある関係機関の担当者が、危険度や緊急度の判断、具体的な支援の内容を検討する。

(※参考:「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」厚生労働省HPより)

次の文を読み55の問いに答えよ。

Aさん(39歳、初妊婦)は2年前から不妊治療を受け、2回目の体外受精後に妊娠した。既往歴および家族歴ともに特記すべきことはない。Aさんは妊娠10週の妊婦健康診査で産科外来を訪れ、妊娠経過は順調であった。外来助産師に「不妊治療で妊娠した場合は、出生前検査を受けた方がよいのでしょうか。妊娠した友人は非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉を受けた人が多いです」と話す。

55 このときのAさんへの対応で適切なのはどれか。

1.「ご友人の出生前検査の経験を詳しく教えてください」

2.「Aさんの年齢から出生前検査を受けることをお勧めします」

3.「不妊治療で妊娠した女性の出生前検査の受検割合をお伝えしますね」

4.「Aさんが出生前検査を受けるかどうか考える理由をお話しいただけますか」

解答4

解説

・Aさん(39歳、初妊婦)

・2年前から不妊治療を受け、2回目の体外受精後に妊娠した。

・既往歴および家族歴:特記すべきことはない。

・妊娠10週の妊婦健康診査:妊娠経過は順調。

・Aさん「不妊治療で妊娠した場合は、出生前検査を受けた方がよいのでしょうか。妊娠した友人は非侵襲的出生前遺伝学的検査〈NIPT〉を受けた人が多いです」と話す。

→非侵襲的出生前遺伝学的検査(NIPT:Noninvasive prenatal genetic testing)とは、お母さんの血液中には胎盤を通して赤ちゃんのDNAが10%程度混ざっているため、お母さんから血液を採血し、DNAの断片を分析することで赤ちゃんに染色体疾患があるかどうかを検出する検査方法である。この検査で検出できるのは、21トリソミー症候群(ダウン症候群)、18トリソミー症候群、13トリソミー症候群の3つの染色体の数的異常症である。その他の染色体疾患や遺伝子異常の検査はできない。

【NIPTの検査】

①保険の適用にはならない。(20~25万円前後)

②対象:出産予定日の年齢が35歳以上の方、染色体疾患に罹患した児を妊娠もしくは分娩した経験のある方。

③検査期間:妊娠10週~22週の間。

④検査:遺伝カウンセリングが行われる。

⑤お母さんから血液を20cc採血し2~3週間後に結果が 陽性 / 陰性 で判定される。

1.× 「ご友人の出生前検査の経験を詳しく教えてください」と伝える必要はない。なぜなら、Aさんの「出生前検査を受けた方がよいのでしょうか」という問いに、ご友人を中心に展開しているため。直接Aさんの考えに焦点を当てる必要がある。

2.× 「Aさんの年齢から出生前検査を受けることをお勧めします」と伝える必要はない。なぜなら、外来助産師が、特定の検査(出生前検査)を勧めており、これはAさんの意思決定を誘導することになり、自己決定権の尊重を妨げているため。出生前検査を受けるかどうかは、個人の価値観や倫理観、検査の目的、検査結果をどのように受け止めるかなどを含め、検査の種類や意義、メリット・デメリット、そして検査を受けない場合の選択肢など、総合的に説明する必要がある。

3.× 「不妊治療で妊娠した女性の出生前検査の受検割合をお伝えしますね」と伝える必要はない。なぜなら、「女性の出生前検査の受検割合」が、Aさんが検査を受けるかどうかを考える上で直接的に役立つ情報とは限らないため。他の人がどうしているかという情報よりも、Aさん自身がなぜ検査を考えているのか、その背景にある具体的な理由や不安を理解することが重要である。

4.〇 正しい。「Aさんが出生前検査を受けるかどうか考える理由をお話しいただけますか」とAさんへ対応する。なぜなら、Aさん自身がなぜ検査を考えているのか、その背景にある具体的な理由や不安を理解することにつながるため。これにより、助産師はAさんの真のニーズを把握し、それに応じた適切な情報提供や支援を行うことができる。Aさんが漠然とした不安を抱いているのか、特定のリスクを心配しているのか、どのような情報を求めているのかなどを理解できる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ