この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

16 A事業所の社員食堂で毎月行う調理従事者20名の便の細菌検査で、Bさんから腸管出血性大腸菌が検出された。Bさんは特に症状がないが、受診した診療所の医師から腸管出血性大腸菌の無症状病原体保有者と診断された。

この診断後の対応で正しいのはどれか。

1.Bさんは感染症指定医療機関に入院する必要がある。

2.2類感染症として受診した診療所の医師から発生届が提出される。

3.社員食堂はBさんが職場に復帰できるまで業務を休止しなければならない。

4.Bさんは病原体を保有しなくなるまで飲食物に直接触れる業務への就業が制限される。

解答4

解説

・社員食堂:毎月行う調理従事者20名の便の細菌検査

・Bさんから腸管出血性大腸菌が検出。

・Bさん:特に症状がない。

・医師と診断「腸管出血性大腸菌の無症状病原体保有者」。

→腸管出血性大腸菌(ベロ毒素産生性大腸菌、志賀毒素産生性大腸菌)は、赤痢菌が産生する志賀毒素類似のベロ毒素を産生し、激しい腹痛、水様性の下痢、血便を特徴とする。特に、小児や老人では、溶血性尿毒症症候群や脳症(けいれんや意識障害など)を引き起こしやすいので注意が必要である。原因食品は、ハンバーグ、生肉、生レバー、井戸水などである(※参考:「腸管出血性大腸菌感染症」厚生労働省HPより)。

1.× Bさんは感染症指定医療機関に入院する「必要がない」。なぜなら、なぜなら、感染症法において、都道府県知事が入院を勧告できるのは主に1類・2類感染症の患者であるため(費用は原則公費負担)。腸管出血性大腸菌は、3類感染症であり、Bさんは無症状であるため、感染症指定医療機関への強制的な入院の対象とはならない。

2.× 「2類感染症」ではなく3類感染症として、受診した診療所の医師から発生届が提出される。なぜなら、腸管出血性大腸菌は、3類感染症であるため(※下参照)。

・これは、感染症法12条(医師の届出)が根拠である(※参考:「感染症法」e-GOV法令検索様HPより)。

3.× 社員食堂は、Bさんが職場に復帰できるまで業務を「休止する必要はない」。なぜなら、就業制限は「Bさん個人」に対し行われるが、社員食堂全体の営業停止は、保健所が感染拡大のリスク(他の従業員への感染状況、施設の衛生管理状態など)を総合的に評価し判断するため。本症例のように、無症状でも感染拡大がみられるため注意が必要である。

4.〇 正しい。Bさんは病原体を保有しなくなるまで飲食物に直接触れる業務への就業が制限される。これは、感染症法18条「(就業制限)第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない」と記載されている(※引用:「感染症法」e-GOV法令検索様HPより)。

(※参考:「感染症の範囲及び類型について 」厚生労働省HPより)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律である。平成10年(1998年)に制定された。主な内容は、①1~5類感染症の分類と定義、②情報の収集・公表、③感染症(結核を含む)への対応や処置。

【「感染症法」の対象となる感染症】

①1類感染症(7疾患:エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう(天然痘) ・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱)

対応:原則入院・消毒等の対物措置(例外的に建物への措置,通行制限の措置も適用対象とする)

②2類感染症(6疾患:・急性灰白髄炎(ポリオ)・結核 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(SARS)・特定鳥インフルエンザ(H5N1, H7N9) ・中東呼吸器症候群(MERS))

対応:状況に応じて入院・消毒等の対物措置

③3類感染症(5疾患:・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症(0157等)・腸チフス ・パラチフス)

対応:・特定職種への就業制限・消毒等の対物措置

④4類感染症(44疾患:※一部抜粋。・E型肝炎・A型肝炎 ・黄熱・Q熱・狂犬病・チクングニア熱・鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)・炭疽 ・ボツリヌス症 ・マラリア ・野兎病・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・デング熱・ジカウイルス感染症・日本脳炎・その他感染症(政令で指定))

対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開,提供・媒介動物の輸入規制・消毒等の対物措置

⑤5類感染症(46疾患:※一部抜粋。・インフルエンザ(鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症を除く)・ウイルス性肝炎(E型・A型を除く)・クリプトスポリジウム症・後天性免疫不全症候群(AIDS)・性器クラミジア感染症 ・梅毒・麻疹・百日咳・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症・その他感染症(省令で指定))

対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開情報提供

17 市の保健センターでは子育て支援ニーズに関する調査から実態を把握した。

この活動における公衆衛生看護管理の機能はどれか。

1.情報管理

2.組織管理

3.予算管理

4.健康危機管理

解答1

解説

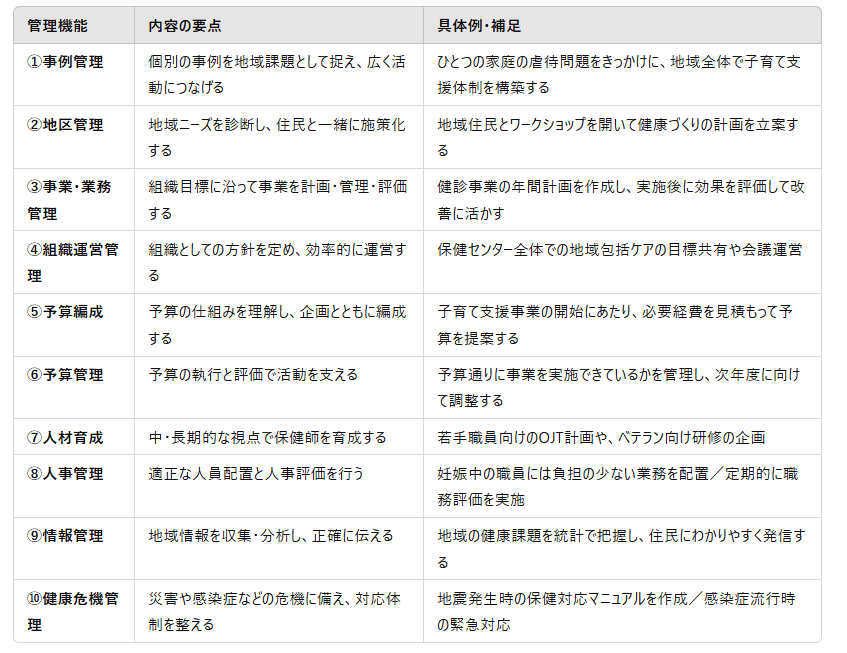

1.〇 正しい。情報管理は、本設問の子育て支援ニーズに関する調査から実態を把握しする活動に該当する。

・情報管理とは、地域の実態把握や情報の正確な伝達のために行うものである。たとえば、高齢者の健康状態を把握するためにアンケート調査を実施し、その結果を元に地域の保健活動に活かすものである。

2.× 組織管理(組織運営管理)とは、組織全体を効率よく動かすための仕組みづくりである。例えば、「地域包括ケア」を推進するために目標を定め、会議で方針を共有したり、業務の効率化のためにITシステムを導入することである。

3.× 予算管理とは、公衆衛生看護活動を実施するために必要な予算を獲得し、適切に執行し、効果を評価するという、お金に関する管理活動である。例えば、①新しい子育て支援事業のための予算を市に要求する、②調査委託費や消耗品費などの経費を適切に支出する、③事業終了後に費用対効果を評価する、などといった活動が該当する。

4.× 健康危機管理とは、災害や感染症などの「非常時」に対応するための管理である。例えば、地震の避難所で感染症が広がらないように対応したり、インフルエンザの集団感染を未然に防ぐための準備をすることである。

・初任期から担う管理機能 → ①事例管理、②地区管理、③事業・業務管理 など。

・管理職や中堅で担う管理機能 → ④〜⑩のようなより大きな視点での管理が増えていく。

・地区管理の特徴 → 所属組織を超えて「地域全体」を視野に入れて行う点が特徴。

18 自治体において統括的な役割を担う保健師として行う業務はどれか。

1.担当地区の総合相談支援

2.地域アセスメントの実施

3.生活習慣病重症化予防事業の企画

4.組織全体における保健師の活動推進のための調整

解答4

解説

1~2.× 担当地区の総合相談支援/地域アセスメントの実施は、地区担当の保健師が行う。なぜなら、地区担当保健師とは、割り当てられた特定の地域(地区)の住民を対象に、健康相談、家庭訪問、関係機関との連絡調整など、幅広いニーズに対応する第一線の総合的な窓口としての役割を担うため。統括保健師は、組織全体の活動を調整・推進する立場にある。

3.× 生活習慣病重症化予防事業の企画は、事業担当の保健師(または専門分野担当保健師)が行う。なぜなら、事業担当保健師は、特定の健康課題(この場合は生活習慣病の重症化予防)に対する専門的な事業の企画・立案・実施・評価を実施するため。

4.〇 正しい。組織全体における保健師の活動推進のための調整は、自治体において統括的な役割を担う保健師として行う。なぜなら、統括保健師は、個別の地区担当や事業担当という枠を超えて、保健センターや市町村全体の保健師活動が円滑かつ効果的に進むように、組織横断的な視点から調整・推進する役割を担うため。これには、保健師間の連携促進、研修企画、業務の標準化、外部機関との調整、保健活動に関する方針決定への参画などが含まれる。

【地域における保健師の保健活動に関する指針】

①地域診断に基づくPDCAサイクルの実施

②個別課題から地域課題への視点及び活動の展開

③予防的介入の重視

④地区活動に立脚した活動の強化

⑤地区担当制の推進

⑥地域特性に応じた健康なまちづくりの推進

⑦部署横断的な保健活動の連携及び協働

⑧地域のケアシステムの構築

⑨各種保健医療福祉計画の策定及び実施

⑩人材育成

【活動領域に応じた保健活動の推進】

~都道府県保健所等~

都道府県保健所等に所属する保健師は、所属内の他職種と協働し、管内市町村及び医療機関等の協力を得て広域的に健康課題を把握し、その解決に取り組むこと。また、生活習慣病対策、精神保健福祉対策、自殺予防対策、難病対策、結核・感染症対策、エイズ対策、肝炎対策、母子保健対策、虐待防止対策等において広域的、専門的な保健サービス等を提供するほか、災害を含めた健康危機への迅速かつ的確な対応が可能になるような体制づくりを行い、新たな健康課題に対して、先駆的な保健活動を実施し、その事業化及び普及を図ること。加えて、生活衛生及び食品衛生対策についても、関連する健康課題の解決を図り、医療施設等に対する指導等を行うこと。さらに、地域の健康情報の収集、分析及び提供を行うとともに調査研究を実施して、各種保健医療福祉計画の策定に参画し、広域的に関係機関との調整を図りながら、管内市町村と重層的な連携体制を構築しつつ、保健、医療、福祉、介護等の包括的なシステムの構築に努め、ソーシャルキャピタルを活用した健康づくりの推進を図ること。市町村に対しては、広域的及び専門的な立場から、技術的な助言、支援及び連絡調整を積極的に行うよう努めること。

~市町村~

市町村に所属する保健師は、市町村が住民の健康の保持増進を目的とする基礎的な役割を果たす地方公共団体と位置づけられ、住民の身近な健康問題に取り組むこととされていることから、健康増進、高齢者医療福祉、母子保健、児童福祉、精神保健福祉、障害福祉、女性保護等の各分野に係る保健サービス等を関係者と協働して企画及び立案し、提供するとともに、その評価を行うこと。その際、管内をいくつかの地区に分けて担当し、担当地区に責任を持って活動する地区担当制の推進に努めること。また、市町村が保険者として行う特定健康診査、特定保健指導、介護保険事業等に取り組むこと。併せて、住民の参画及び関係機関等との連携の下に、地域特性を反映した各種保健医療福祉計画を策定し、当該計画に基づいた保健事業等を実施すること。さらに、各種保健医療福祉計画の策定にとどまらず、防災計画、障害者プラン及びまちづくり計画等の策定に参画し、施策に結びつく活動を行うとともに、保健、医療、福祉、介護等と連携及び調整し、地域のケアシステムの構築を図ること。

(一部抜粋:「地域における保健師の保健活動に関する指針」厚生労働省HPより)」

19 令和元年(2019年)の国民健康・栄養調査における身体活動・運動で正しいのはどれか。

1.20~49歳で運動習慣のある者の割合が最も高い。

2.20歳以上の歩数の平均値は1日8000歩を下回る。

3.男性より女性の方が運動習慣のある者の割合が高い。

4.歩数の平均値は平成22年(2010年)の約2倍である。

解答2

解説

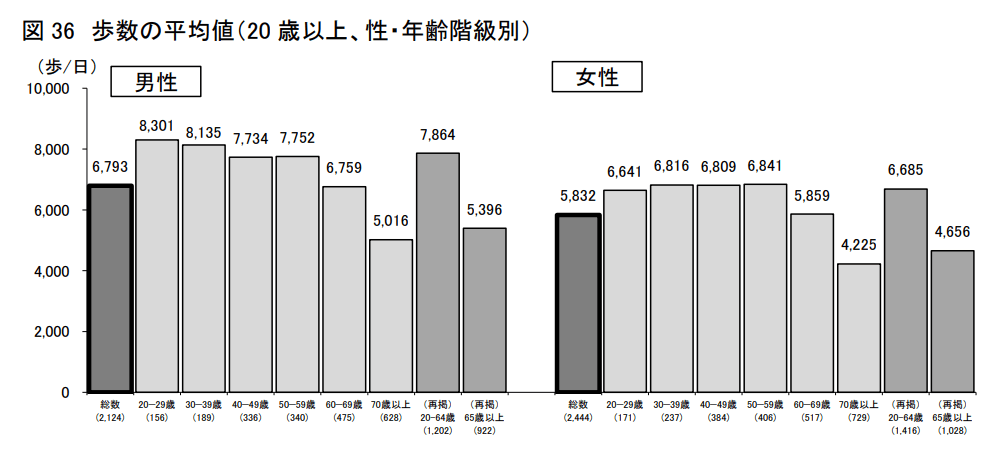

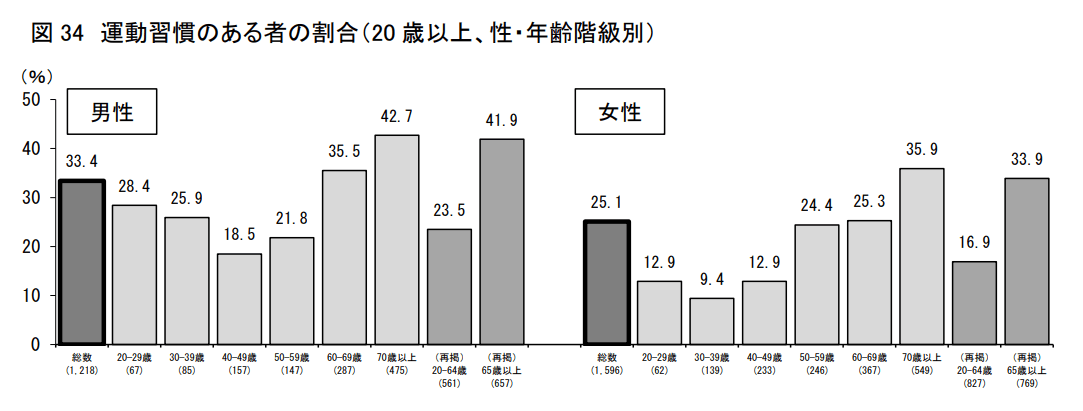

(※図引用:「令和元年国民健康・栄養調査結果の概要」厚生労働省HPより)

1.× 運動習慣のある者の割合が最も高いのは、「20~49歳」ではなく70歳以上である。運動習慣のある者の割合は、男性で33.4%、女性で25.1%であり、この10年間でみると、男性では有意な増減はなく、女性では有意に減少している。年齢階級別にみると、その割合は、男性では40歳代、女性では30歳代で最も低く、それぞれ18.5%、9.4%である(※引用:「令和元年国民健康・栄養調査結果の概要」厚生労働省HPより)。

2.〇 正しい。20歳以上の歩数の平均値は1日8000歩を下回る。20歳以上の歩数の平均値は、男性6,793歩、女性5,832歩である。他にも、歩数の平均値は男性で6,793歩、女性で5,832歩であり、この10年間でみると、男性では有意な増減はなく、女性では有意に減少している。20~64歳の歩数は、男性7,864歩、女性6,685歩であり、65歳以上では男性5,396歩、女性4,656歩である(※引用:「令和元年国民健康・栄養調査結果の概要」厚生労働省HPより)。

3.× 逆である。「女性(25.1%)」より「男性(33.4%)」の方が運動習慣のある者の割合が高い。運動習慣のある者の割合は、男性で33.4%、女性で25.1%であり、この10年間でみると、男性では有意な増減はなく、女性では有意に減少している。年齢階級別にみると、その割合は、男性では40歳代、女性では30歳代で最も低く、それぞれ18.5%、9.4%である(※引用:「令和元年国民健康・栄養調査結果の概要」厚生労働省HPより)。

4.× 歩数の平均値は平成22年(2010年)の「約2倍」ではなくやや減少である。他にも、歩数の平均値は男性で6,793歩、女性で5,832歩であり、この10年間でみると、男性では有意な増減はなく、女性では有意に減少している。20~64歳の歩数は、男性7,864歩、女性6,685歩であり、65歳以上では男性5,396歩、女性4,656歩である(※引用:「令和元年国民健康・栄養調査結果の概要」厚生労働省HPより)。

国民健康・栄養調査とは、国民の健康状態、生活習慣や栄養素摂取量を把握するための調査である。 毎年、食生活状況、各種身体・血液検査や飲酒、喫煙、運動習慣などを調べており、国における健康増進対策や生活習慣病対策に不可欠な調査となっている。国民健康・栄養調査は、『健康増進法』に基づき、国民の身体の状況、栄養素等摂取状況および生活習慣の状況についての調査で、標本調査により実施される。

【国民健康・栄養調査の調査項目】

1)身体状況調査票

ア.身長、体重(満1歳以上)

イ.腹囲(満6歳以上)

ウ.血圧測定(満20歳以上)

エ.血液検査(満20歳以上)

オ.問診<服薬状況、糖尿病の治療の有無、運動>(満20歳以上)

2)栄養摂取状況調査票

満1歳以上の世帯員の食品摂取量、栄養素等摂取量、食事状況(欠食・外食等)、1日の身体活動量(歩数:満20歳以上)

3)生活習慣調査票

満20歳以上が対象。食生活、身体活動・運動、休養(睡眠)、飲酒、喫煙、歯の健康等に関する生活習慣全般を把握。

(※参考「国民健康・栄養調査」厚生労働省HPより)

20 A市では熱中症の健康被害が年々深刻になっている。A市で熱中症による死者の減少を目指すための熱中症対策計画を策定することになり、関係部署の役割分担を整理した。

環境衛生行政部門の役割で適切なのはどれか。

1.熱中症の危険性が高い気象情報の提供体制の構築

2.高温下での労働者の作業環境の管理

3.学校の教室の湿度管理

4.熱中症予防の健康教育

解答1

解説

保健行政(公衆衛生行政)は、次の4分野に分類される。

①地域保健行政(一般衛生行政):家庭や地域社会、母子・高齢者などが対象。

②産業保健行政(労働衛生行政):職場環境や雇用労働者が対象。

③学校保健行政:学校生活が対象。

④環境保健行政:公害対策や環境保全が対象。

【厚生労働省】

①地域保健行政(一般衛生行政):家庭や地域社会、母子・高齢者など

②産業保健行政(労働衛生行政):職場の生活や雇用労働者など

【文部科学省】

③学校保健行政:学校生活

【環境省】

④環境保健行政:公害対策、環境保全など

1.〇 正しい。熱中症の危険性が高い気象情報の提供体制の構築は、環境衛生行政部門の役割である。なぜなら、環境衛生行政部門(主に環境省が関与)は、大気、水質、気象など、広域的な環境要因が人の健康に与える影響を監視し、対策を講じる役割を担っているため。熱中症の主要な外的要因である気温や湿度などの気象情報(特に暑さ指数WBGTなど)を監視し、その危険性を社会に広く伝え、注意喚起を行う体制を整備することは、まさにこの部門の重要な役割に含まれる。

2.× 高温下での労働者の作業環境の管理は、産業保健行政(労働衛生行政)の役割である。なぜなら、「労働者」の「作業環境」という、職場における安全と健康に関する問題であるため。労働者の健康障害を防止するための作業環境管理や健康管理は、主に厚生労働省(労働基準監督署など)が所管する産業保健行政の領域である。

3.× 学校の教室の湿度管理は、学校保健行政の役割である。なぜなら、「学校」という教育施設における児童生徒や教職員の健康保持増進に関する環境整備の問題であるため。学校内の環境衛生(教室の温湿度、換気、採光、飲料水など)の維持管理は、主に文部科学省や教育委員会、そして各学校が担う学校保健行政の領域である。

4.× 熱中症予防の健康教育は、地域保健行政(一般衛生行政)の役割である。なぜなら、地域住民全般(特に高齢者や子どもなどハイリスク群を含む)を対象とした健康に関する知識の普及啓発や、具体的な予防行動を促すための健康教育は、市町村保健センターなどを拠点とする地域保健行政(主に厚生労働省所管)の中心的な業務であるため。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ