この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

6 A市では子どもが健やかに成長できることを政策に掲げている。乳幼児の死傷原因を調べ家庭内事故が多いことが分かった。家庭内事故防止に向けた親の取り組みを促進することを目標とし、乳幼児の家庭内事故にてついて親の認識調査を行うことにした。

この調査はプリシード・プロシードモデルにおけるアセスメントの段階のどれか。

1.疫学アセスメント

2.社会アセスメント

3.運営・政策アセスメント

4.教育/エコロジカル・アセスメント

解答4

解説

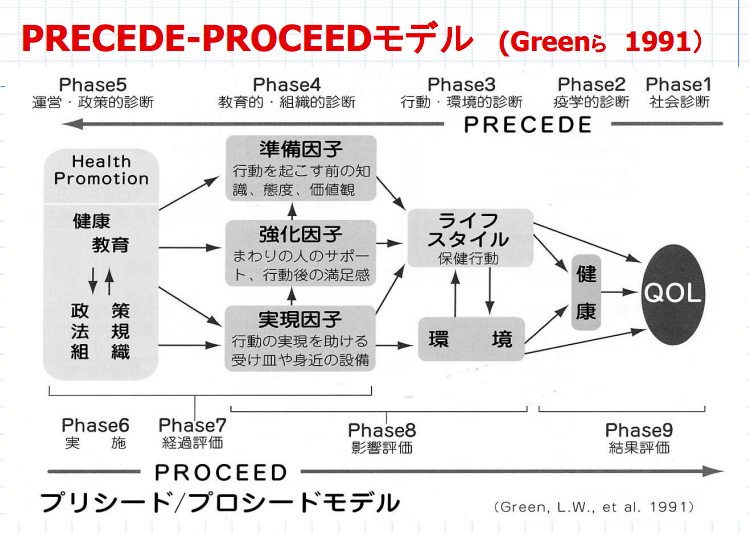

プリシード・プロシードモデルとは、グリーン(Green LW)とクルーター(Kreuter MW)によって開発されたヘルスプロモーション活動を展開するためのモデルの1つである。プリシード・プロシードモデルの目的は、人々の生活の質の向上であり、目的を達成するためには行動と環境をより良く変化させる必要がある。さまざまな健康行動理論を戦略的に配置し、保健活動を計画・実施・評価していく統合モデルである。住民のニーズを把握し、設定したテーマに関して地域全体を包括的に診断するプリシード(第1~4段階)部分と、診断に従って実施と評価を行うプロシード(第5~8段階)部分からなる。

(参考:「PRECEDE-PROCEEDモデル」広島山口ヘルスプロモーション様HPより)

1.× 疫学アセスメントとは、地域や集団における健康問題の発生状況や原因をデータ(死亡率、罹患率など)に基づいて明らかにする段階である。プリシード・プロシードモデルの第2段階に該当する。

2.× 社会アセスメントとは、地域住民が自分たちの生活の質(QOL)についてどのように感じ、何を問題と考えているかを把握する段階である。プリシード・プロシードモデルの第1段階に該当する。

3.× 運営・政策アセスメントは、計画された保健活動(介入プログラム)を実行するために必要な資源(人、物、金、時間など)や組織的な支援、関連するルールや政策などを評価し、実現可能性を確認する段階である。プリシード・プロシードモデルの第5段階に該当する。

4.〇 正しい。教育/エコロジカル・アセスメントが、本設問のアセスメントの段階(第4段階)である。教育/エコロジカル・アセスメントとは、保健行動に影響を及ぼす3つの要因(①準備要因、②強化要因、③実現要因)を把握する段階である。つまり、目標とする行動に影響を与える要因を特定する段階である。設問の「親の認識調査」は、まさに家庭内事故防止の取り組みという行動に影響を与える「①準備要因」を把握するためのものである。

7 A市では住民の健康づくりを促進していくため、小学校区ごとに健康推進員を育成して組織化している。来月、B小学校区に組織された健康推進員を参加者とする初めての会合が開かれることになった。

この会合においてB小学校区を担当する保健師が行うことで適切なのはどれか。

1.組織のリーダーを指名する。

2.参加者個人の健康課題の発表を促す。

3.参加者間で活動目標を設定することを促す。

4.B小学校区の健康推進員組織の年間計画を作成する。

解答3

解説

・A市:住民の健康づくりを促進していく。

・小学校区ごとに健康推進員を育成して組織化している。

・来月:B小学校区に組織された健康推進員を参加者とする初めての会合が開かれる。

→グループの発達過程としては「準備期」に該当する。

1.× 組織のリーダーを指名する優先度は低い。なぜなら、来月に初めての会合があり、参加者同士の関係性もまだ構築されていないため。保健師が一方的にリーダーを指名することは、メンバーの適性を見極める前に決めてしまうことになり、また、健康推進員組織の主体性を損なう可能性がある。

2.× 参加者個人の健康課題の発表を促す優先度は低い。なぜなら、来月に初めての会合があり、参加者同士の関係性もまだ構築されていないため。そのような状況で、個人的な情報(健康課題)の発表を促すことは、参加者に心理的な負担を与え、安心して参加できる雰囲気を損なう恐れがある。

3.〇 正しい。参加者間で活動目標を設定することを促す。なぜなら、グループの発達過程としては「準備期」に該当するため。活動を具体的に進めるためには、メンバー自身が「何を目標に活動するのか」を話し合い、共有することが必要である。これにより、組織としての方向性が定まり、メンバーの主体性や当事者意識が高まる。保健師は、この目標設定のプロセスをファシリテート(促進)する役割を担う。

4.× B小学校区の健康推進員組織の年間計画を作成する優先度は低い。なぜなら、そもそも健康推進員組織の年間計画の作成は、「保健師」ではなく健康推進員が行うものであるため。保健師が一方的に計画を作成してしまうと、組織・健康推進員の主体性を奪う可能性がある。

・健康推進員とは、地域の健康づくり(母子保健や高齢者保健、生活習慣病予防活動なども含む)を推進するボランティアである。各行政区のリーダーとして地域に根ざした活動を行うことで、住民相互の健康づくり活動が実現し、地域に波及する。

①準備期:初めて顔を合わせる前に準備する段階である。

【支援役割】①ニーズを探り援助対象を決定する。②組織のバックアップを受けて、メンバーは固定グループか開放グループか検討し、援助期間や頻度も決めておく。③メンバーの情報を集め理解をしておく。④記録用紙の様式も検討しておく。

②開始期:メンバーが集まってグループとして動き出すまでの段階である。

【支援役割】①メンバーは緊張しているため、ワーカー自身が受容的な雰囲気を作っていく。②グループワークを実施する目的・意義・理由・背景等の説明をする。③基本的なルールや民主的な態度でグループ運営を行っていく。

③作業期:メンバーとグループ全体が、自分たちの課題に取り組み、目的達成のために成果が出るよう進めていく段階である。【支援役割】①メンバー個別に信頼関係を得ていく。②メンバーのプログラム参加の動機づけを高めるよう意見を反映する。③プログラム活動の目的を共有し、仲間意識を高める。④孤立するメンバーやサブグループが現われたら適切に対応する。⑤相互援助システムを形成する。

④終結期:グループ援助を終わりにする段階である。

【支援役割】①今まで共有した時間を振り返り、共に経験した感情を分かち合い、グループワークの成果を今後どのように生かしていくか考える。②必要に応じてメンバー個別に援助を行っていく。③各メンバーのグループ経験を評価する。

(※参考「グループの発達段階@本八幡」就労移行支援事業所リバーサル本八幡様HPより)

8 保健師は統合失調症で1年入院していた成人期のAさんへの退院支援を行った。

Aさんは地域でつながりを持ちながら生活することを望んでいる。

退院直後のAさんへの保健師の対応で適切なのはどれか。

1.就労定着支援を行う。

2.近隣住民に見守りを依頼する。

3.地域活動支援センターを紹介する。

4.ピアサポーターとしての就労を勧める。

解答3

解説

・Aさん(成人期、退院指導)

・1年入院:統合失調症。

・Aさんの希望:地域でつながりを持ちながら生活すること。

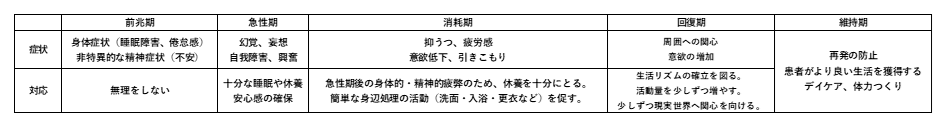

→統合失調症とは、幻覚・妄想・まとまりのない発語および行動・感情の平板化・認知障害ならびに職業的および社会的機能障害を特徴とする。原因は不明であるが、遺伝的および環境的要因を示唆する強固なエビデンスがある。好発年齢は、青年期に始まる。治療は薬物療法・認知療法・心理社会的リハビリテーションを行う。早期発見および早期治療が長期的機能の改善につながる。統合失調症患者の約80%は、生涯のある時点で、1回以上うつ病のエピソードを経験する。統合失調症患者の約5~6%が自殺し,約20%で自殺企図がみられる。したがって、うつ症状にも配慮して、工程がはっきりしたものや安全で受け身的で非競争的なものであるリハビリを提供する必要がある。(※参考:「統合失調症」MSDマニュアル様HPより)

1.× 就労定着支援を行う優先度は低い。なぜなら、Aさんの希望は、「地域でつながりを持ちながら生活する」ことであって、明確な就労の希望は聞かれていないため。また、統合失調症の症状にもよるが、退院直後において、まずは地域での生活リズムを整え、安定した生活基盤を築くことが優先される。

・就労定着支援とは、就労移行支援、就労継続支援などの利用を経て、通常の事業所に新たに雇用され6か月を経過したもので3年が限度である。障害者の就労や、就労に伴って生じている生活面での課題を解決し、長く働き続けられるようにサポートする。就労に伴う環境変化などの課題解決(①生活リズム、②家計や体調の管理など)に向けて、必要な連絡調整や指導・助言などの支援を実施する。

2.× 近隣住民に見守りを依頼する優先度は低い。なぜなら、Aさんの希望は、「地域でつながりを持ちながら生活する」ことであって、見守りを希望していないため。プライバシー保護の観点からも、住民に一方的に依頼することは望ましくない。また、統合失調症の症状(例:注察妄想など)によっては、「見守られている」ことが「監視されている」と感じられ、かえってAさんの不安や症状を悪化させる可能性がある。

3.〇 正しい。地域活動支援センターを紹介する。なぜなら、Aさんの希望は、「地域でつながりを持ちながら生活する」ことで、その希望に合致する具体的な社会資源であるため。

・地域活動支援センターとは、『障害者総合支援法』によって定められた障害によって働くことが困難な障害者の日中の活動をサポートする福祉施設である。地域で生活している身体障害者、精神障害者、知的障害者などが利用できる通所施設で、社会適応訓練も行っている。創作的活動または生産活動の機会の提供および社会との交流などの支援を行う施設である。

4.× ピアサポーターとしての「就労」を勧める優先度は低い。なぜなら、Aさんの希望は、「地域でつながりを持ちながら生活する」ことであって、就労の希望は聞かれていないため。また、退院直後で、自分の体験を話すことは精神的な負担となりえ、時期尚早と考えられる。

・ピアサポーターとは、障害や疾病など同じような境遇にある人が、自身の体験をもとに相談や同じ仲間として社会参加や地域交流など問題の解決を支援する活動を行う。同じ立場の当事者同士が体験を語り合うことで支え合うことをいいその当事者のことである。

9 障害者(児)の日常生活や社会生活を支える福祉サービスのうち、介護給付の申請窓口で正しいのはどれか。

1.地域包括支援センター

2.社会福祉協議会

3.都道府県

4.市町村

解答4

解説

1.× 地域包括支援センターとは、介護保険法に基づき各市町村によって設置されており、地域の高齢者の医療・福祉・介護・虐待など様々な事柄に関する相談窓口となっている。地域包括支援センターの人員基準は、「第1号被保険者(65歳以上の高齢者)3000人~6000人ごとに、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員(準ずる者を含む)を最低限それぞれ各1人」である。介護保険の市町村への申請支援も担う。

2.× 社会福祉協議会とは、地域の実情に応じた住民の福祉の増進を目的とする民間の自主的団体である。高齢者を対象にすることが多い。主な活動として、ボランティア団体の支援やボランティア活動に関する相談、情報提供だけでなく、全国の福祉関係者や福祉施設等事業者の連絡・調整や、社会福祉のさまざまな制度改善に向けた取り組みなども行っている。日常生活自立支援事業の実施・申請窓口も担う。

3.× 都道府県は、障害者総合支援法に基づき、①市町村が行う自立支援給付と地域生活支援事業に対し、市町村に対する必要な助言・援助など。②自立支援医療費の支給、③地域生活支援事業を総合的に行う、③障害者等に関する相談と指導のうち、専門的な知識と技術を必要とするものを行うことなどを行う。

4.〇 正しい。市町村が、障害者(児)の日常生活や社会生活を支える福祉サービスのうち、介護給付の申請窓口である。障害者総合支援法の第20条(申請)において、「支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない」と規定されている(※引用:「障害者総合支援法」e-GOV法令検索様HPより)。

障害者総合支援法は、2013年に障害者自立支援法から障害者総合支援法へと改正され、障害者と障害児を対象とした障害保健福祉施策についてまとめられた法律である。これにより障害者の範囲が拡大され、身体障害者、精神障害者、知的障害者、障害児の全てが対象とされている。そして、対象となっている者は、認定調査というものを受け「障害支援区分」という障害の重症度分類によって7区分(非該当、区分1~6)に分けられる。それにより受けられるサービス内容が変わってくる。

①障害者も難病患者も自立できる社会をめざす。

②応能負担(所得に応じて自己負担額が変わること)が原則。

③あらゆる障害(身体・知的・精神+難病)についてこの法律で対応する。

④市区町村が事業の母体である。

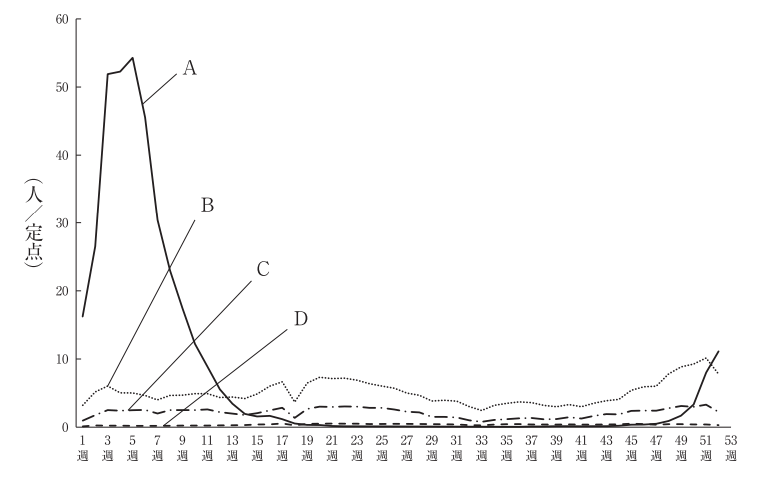

10 令和元年(2019年)における五類感染症で、週単位で報告される定点把握疾患のうち、インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、突発性発しんの各週の定点当たり報告数の図を示す。

インフルエンザの報告数はどれか。

1.A

2.B

3.C

4.D

解答1

解説

1.〇 正しい。Aは、インフルエンザの報告数である。

・特徴として、インフルエンザは、冬季(特に年末から年始)にかけて急激に流行し、他の疾患よりも報告数が圧倒的に多くなる傾向がある。

・インフルエンザとは、インフルエンザウイルスへの感染を原因に発症する。A型、B型、C型の3種類があり、このうち冬季に流行する「季節性インフルエンザ」はA型とB型によるものである。症状として、38度以上の発熱や寒気、関節痛、全身のだるさなどの全身症状と、喉の痛みや咳などの風邪のような症状が現れる。

2.× Bは、感染性胃腸炎の報告数である。

・特徴として、年間を通して一定数の症例が報告され、特に冬季にやや増加するが、インフルエンザほどのピークは見られない。

・感染性胃腸炎とは、細菌やウイルスなどの病原体による感染症である。病原体により異なるが、潜伏期間は1~3日程度である。ノロウイルスによる胃腸炎では、主な症状は吐き気、おう吐、下痢、発熱、腹痛であり、小児ではおう吐、成人では下痢が多い。ロタウイルスによる胃腸炎では、おう吐、下痢、発熱がみられ、乳児ではけいれんを起こすこともある。

3.× Cは、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数である。

・特徴として、夏季・冬季にやや増加傾向が見られ、年間を通して報告がある。

・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは、A群レンサ球菌による上気道の感染症である。レンサ球菌は、菌の侵入部位や組織によって多彩な臨床症状を引き起こす。日常よくみられる疾患として、急性咽頭炎の他、膿痂疹、蜂巣織炎などがある。

4.× Dは、突発性発しんの報告数である。

・特徴として、乳幼児に多く、他の感染症と比べて報告数が圧倒的に少ない。

・突発性発疹とは、ヒトヘルペスウイルスに感染することで、突然高熱が出る病気である。2歳頃までの子どもにほとんどに感染するといわれている。原因は、ヒトヘルペスウイルス6型、ヒトヘルペスウイルス7型と呼ばれるウイルスの感染で、感染者の唾液を通して感染すると考えられている。初めて感染したときに症状が現れるが、症状が治った後も体の中にとどまって唾液とともに出てくることがある。また、免疫機能が落ちたときに再活性化し、何らかの症状が現れることがある。感染しても症状が現れない方もいる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ