この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

1 社会的公正の理念に基づく保健師活動の説明はどれか。

1.住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう支援する。

2.重症化リスクの高い人の支援を優先させる。

3.セルフヘルプグループの育成を支援する。

4.住民への説明責任を果たす。

解答2

解説

社会的公正の理念とは、健康格差の是正を目指すことである。つまり、すべての人々が健康を享受できるように、特に健康状態が悪い人々や、病気になるリスクが高い人々への支援を優先的に行う考え方である。

1.× 住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう支援することは、ノーマライゼーションである。

・ノーマライゼーションとは、「障害者が一般市民と同じ環境で、同じ条件で家庭や地域で共に生活すること」を目指す概念である。障害を持つ人が健常者と共存して「普通の社会生活」営めるように、当該社会から物心両面において改善しようという社会的志向である。

2.〇 正しい。重症化リスクの高い人の支援を優先させる。なぜなら、健康格差を是正するための活動であるため。

・社会的公正とは、健康に不平等を生じさせないことである。健康格差を是正するためには、特に不利益を受けやすい人・ハイリスク者に重点的な支援を行う必要がある。

3.× セルフヘルプグループの育成を支援することは、エンパワメントである。

・セルフヘルプグループとは、同じ悩みや問題をもつ者同士が集まり語り合い、問題解決を目指す団体である。依存症や障害などの同じ課題をもつ当事者が課題を解決していく組織である。

・エンパワメントとは、対象者が主体的に自身の状態を変えていく方法や自信を獲得できるよう、対象者が本来持っている力を引き出し、その自己決定能力を強化することである。対象は、個人、組織、コミユニテイの3段階がある。過程には、傾聴→対話→行動アプローチがある。

4.× 住民への説明責任を果たすことは、アカウンタビリティである。

・アカウンタビリティ(Accountability【直訳】結果に対する責任)とは、説明責任のことである。政府・企業・団体・政治家・官僚などの、社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業者(従業員)や国民といった直接的関係者だけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関係を持つ全ての人・組織(利害関係者/ステークホルダー; 英: stakeholder)にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。

2 Aちゃん(1歳8か月、女児)は、1歳6か月児健康診査を受診した。有意語の発語はなく、絵本の指さしはしない。個別相談で言葉の発達について経過を観察したいと保健師が伝えると、母親は「心配はしていません。今、妊娠7か月で疲れたので早く帰りたいです」と言う。

Aちゃんのフォローアップをするための保健師の対応で最も適切なのはどれか。

1.「病院の発達相談を受けたら教えてください」

2.「出生届の提出時にAちゃんの様子を教えてください」

3.「1か月後に電話でAちゃんの様子を聞かせてください」

4.「3歳児健康診査のときにAちゃんの様子を確認します」

解答3

解説

・Aちゃん(1歳8か月、女児、1歳6か月児健康診査)

・有意語の発語はなく、絵本の指さしはしない。

・保健師「個別相談で言葉の発達について経過を観察したい」。

・母親「心配はしていません。今、妊娠7か月で疲れたので早く帰りたいです」。

→【1歳6か月】

・コップで水を飲む。

・スプーンを使って食べようとする。

・積み木を2~3個積むことができる。

・意味のある言葉を2~3語話す(パパ, ママ, ブーブー)。

・簡単な指示に従うことができる(おいで、○○をとって)。

・離乳が完了する。

1.× 「病院の発達相談を受けたら教えてください」と伝えるのは優先度が低い。なぜなら、母親は「心配はしていない」と言っており、母親からの積極的な行動は見込めないため。したがって、保健師からアプローチする必要がある。

2.× 「出生届の提出時にAちゃんの様子を教えてください」と伝えるのは優先度が低い。なぜなら、必ずしも、出生届の提出は、母親以外(父親や親族)が代わりに行うこともあり、Aちゃんが同行しているとは限らないため。したがって、Aちゃんの成長や発達を細かく確認する場としては不向きである。

・出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための届出である。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明され、住民票が作成される。なお、外国人のお子さんであっても、日本国内で出生した場合は、出生届をしなければならない。

3.〇 正しい。「1か月後に電話でAちゃんの様子を聞かせてください」と対応する。母親は妊娠7か月で「心配はしていない」と言っているため。したがって、母親は妊娠中で疲労が強く、積極的な受診や面談は難しい状態である。電話によるフォローは母親の負担を減らしつつ、発達状況の確認を続けられる。さらに「1か月後」という明確な時期設定があることで、発達遅れの見逃しを防ぐことができる。

4.× 「3歳児健康診査のときにAちゃんの様子を確認します」と伝えるのは優先度が低い。なぜなら、3歳児健診まで待つと約1年以上フォローが途切れるため。その間に発達支援の開始が遅れ、言語・社会性の遅れが固定化する可能性がある。

3 地域組織に対する市町村の保健師の支援で最も適切なのはどれか。

1.町内会が主催する健康まつりの実行委員を募集する。

2.医療的ケア児の親の会発足に向けた交流会を開催する。

3.新任の健康推進員に対して町内の健康講座の運営を委任する。

4.地域の母親が立ち上げた育児サークルに対して研修計画を立てる。

解答2

解説

市町村の保健師は、地域活動を「支援・調整」する役割である。

1/4.× 町内会が主催する健康まつりの実行委員を募集する/地域の母親が立ち上げた育児サークルに対して研修計画を立てる必要はない。なぜなら、行政職員が担うと、住民主体性が弱まるため。あくまでも、市町村の保健師は、地域活動を「支援・調整」する役割である。

2.〇 正しい。医療的ケア児の親の会発足に向けた交流会を開催する。なぜなら、地域で孤立しやすい「医療的ケア児の家族」は、情報交換や相互支援の場が少ないため。保健師が交流会をコーディネートすることで、当事者同士がつながり、将来的な「親の会」など自主的組織が発足しやすくなる。

・医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、新生児集中治療室(NICU)などに長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろうを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことである。

3.× 新任の健康推進員に対して町内の健康講座の運営を委任する必要はない。なぜなら、新任の健康推進員は、まだ経験や知識が不足している可能性があるため。新任の健康推進員にいきなり健康講座の運営を任せることは、活動の失敗や、住民に不適切な情報が提供されるリスクを高める。

・健康推進員とは、地域の健康づくり(母子保健や高齢者保健、生活習慣病予防活動なども含む)を推進するボランティアである。各行政区のリーダーとして地域に根ざした活動を行うことで、住民相互の健康づくり活動が実現し、地域に波及する。

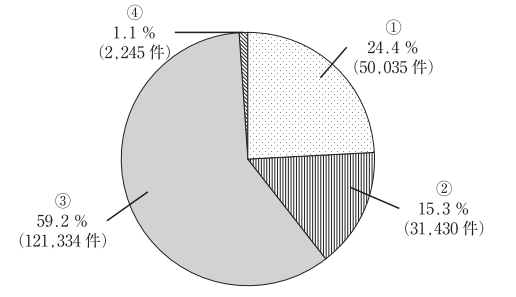

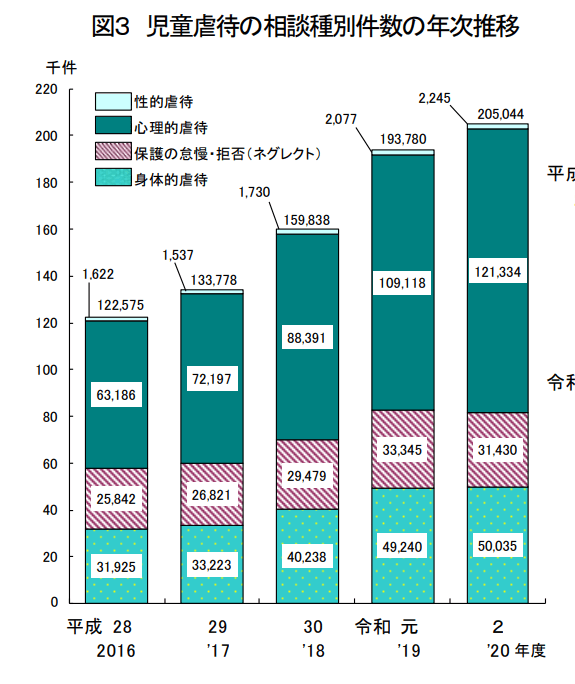

4 令和2年度(2020年度)の福祉行政報告例における児童相談所への児童虐待の内容別相談件数をグラフに示す。

心理的虐待はどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

解答3

解説

(※図引用:「令和2年度福祉行政報告例の概況」厚生労働省HPより)

1.× ①は、身体的虐待である。

2.× ②は、保護の怠慢・拒否(ネグレクト)である。

3.〇 正しい。③が心理的虐待である。

4.× ④は、性的虐待である。

5 市町村が行う精神保健福祉業務で正しいのはどれか。

1.精神保健指定医の指定

2.退院後生活環境相談員の選任

3.福祉サービスの利用に関する相談

4.医療保護入院時の患者に対する権利の書面による告知

解答3

解説

1.× 精神保健指定医の指定は、厚生労働大臣が行う。

・精神保健指定医とは、「精神保健福祉法」に基づいて、精神障害者の措置入院・医療保護入院・行動制限の要否判断などの職務を行う精神科医のことである。原則として、精神科病院では,常勤の指定医を置かなければならない。臨床経験・研修などの要件を満たす医師の申請に基づいて厚生労働大臣が指定する。

2.× 退院後生活環境相談員の選任は、精神科病院の管理者が行う。これは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の33条4項に「医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない」と規定されている(※一部引用:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。

・退院後生活環境相談員とは、精神保健福祉士の資格を有する者等で、医療保護入院者が退院に向けての相談や地域援助事業者の紹介など円滑な退院後の地域生活への移行のための調整業務を行う。

3.〇 正しい。福祉サービスの利用に関する相談は、市町村が行う精神保健福祉業務である。精神保健福祉法に基づき、市町村は住民に最も身近な相談窓口として、福祉サービス利用や日常生活支援の相談に応じる責務がある。

・精神保健福祉法とは、①精神障害者の医療及び保護を行うこと、②障害者総合支援法とともに、精神障害者の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うこと、③精神疾患の発生の予防や、国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とした法律である。(参考:「精神保健福祉法について」厚生労働省HPより)

4.× 医療保護入院時の患者に対する権利の書面による告知は、精神保健指定医(入院措置を講じた精神科病院の管理者)が行う。

・医療保護入院とは、①患者本人の同意:必ずしも必要としない。②精神保健指定医の診察:1人の診察。③そのほか:家族等のうち、いずれかの者の同意。④備考:入院後、退院後ともに10日以内に知事に届け出る。⑤入院権限:精神科病院管理者である。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ