この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

21 周産期医療の体制構築に係る指針において、総合周産期母子医療センターの母体・胎児集中治療室〈MFICU〉に求められる事項で正しいのはどれか。

1.占有の手術室

2.1床につき6.3m2の個室

3.3床に1名の助産師又は看護師の配置

4.経皮的酸素分圧〈tcPO2〉監視装置の設置

解答3

解説

周産期母子医療センターには、①総合周産期母子医療センターと②地域周産期母子医療センターがある。

①総合周産期母子医療センターとは、母体・胎児集中治療管理室(M-FICU)を含む産科病棟及び新生児集中治療管理室(NICU)を備えた医療機関である。常時、母体・新生児搬送受入体制を有し、母体の救命救急への対応、ハイリスク妊娠に対する医療、高度な新生児医療等を担っている。

②地域周産期母子医療センターとは、産科・小児科(新生児)を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を常時担う医療機関である。

1~2.4.× 占有の手術室/1床につき6.3m2の個室/経皮的酸素分圧〈tcPO2〉監視装置の設置は、求められていない。周産期医療の体制構築に係る指針(厚生労働省HP)において、以下が定められている。

MFICU には、次に掲げる設備を備えること。なお、MFICU は、必要に応じ個室とすること。

ⅰ 分娩監視装置

ⅱ 呼吸循環監視装置

ⅲ 超音波診断装置(カラードップラー機能を有するものに限る。)

ⅳ その他母体・胎児集中治療に必要な設備

3.〇 正しい。3床に1名の助産師又は看護師の配置は、周産期医療の体制構築に係る指針において、総合周産期母子医療センターの母体・胎児集中治療室〈MFICU〉に求められる事項である。

周産期医療の体制構築に係る指針(厚生労働省HP)において、「(a)24時間体制で産科を担当する複数(病床数が6床以下であって別途オンコールによる対応ができる者が確保されている場合にあっては1名)の医師が当該医療施設内に勤務していること。(b)MFICU の全病床を通じて常時3床に1名の助産師又は看護師が勤務していること」と記載されている。

22 子を持つ親の支援に関する項目と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

1.ひとりで子どもを育てる母親の就業支援:男女共同参画社会基本法

2.ファミリーサポートセンターでの支援:次世代育成支援対策推進法

3.未就学の子の看護休暇の取得:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

4.出産育児一時金の支給:労働基準法

解答3

解説

1.× ひとりで子どもを育てる母親の就業支援は、「男女共同参画社会基本法」ではなく母子及び父子並びに寡婦福祉法や生活困窮者自立支援法である。

・生活困窮者自立支援法とは、生活保護に至る前あるいは保護脱却の段階での自立支援の強化を図るための日本の法律である。

・母子及び父子並びに寡婦福祉法とは、母子家庭等や寡婦に対する福祉資金の貸付け・就業支援事業等の実施・自立支援給付金の給付などの支援措置について定める日本の法律である。母子父子寡婦福祉資金の貸付制度は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金をはじめとした12種類(①就職支度資金、②医療介護資金、③技能習得資金、④生活資金、⑤就学支度資金、⑥修業資金、⑦結婚資金、⑧修学資金、⑨住宅資金、⑩転宅資金など)の資金からなる貸付制度である。

・男女共同参画社会基本法とは、男女平等を推進するべく、1999年に施行された日本の法律。男女が、互いにその人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のために作られた。 所管官庁は、内閣府である。

2.× ファミリーサポートセンターでの支援は、「次世代育成支援対策推進法」ではなく児童福祉法である。

・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と援助を行うことを希望する者との相互援助活動である。

・児童福祉法とは、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律である。児童が良好な環境において生まれ、且つ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援する法律である。

・次世代育成支援対策推進法とは、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境整備を図るための次世代育成支援対策の基本理念を定めた法律である。都道府県・市町村の行動計画、一般事業主の行動計画を次世代育成支援対策推進センターなどで規定している。

3.〇 正しい。未就学の子の看護休暇の取得は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉」である。

・育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、育児・介護に携わる労働者について定めた日本の法律である。①労働者の育児休業、②介護休業、③子の看護休暇、④介護休暇などが規定されている。

4.× 出産育児一時金の支給は、「労働基準法」ではなく国民健康保険法である。

・国民健康保険法とは、労働者及びその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する医療保険給付等について定めた日本の法律である。

・労働基準法とは、労働者の生存権の保障を目的として、①労働契約や賃金、②労働時間、③休日および年次有給休暇、④災害補償、⑤就業規則といった労働者の労働条件についての最低基準を定めた法律である。

第四章 子の看護休暇

(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話)

第三十二条 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

第三十三条 削除

(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

第三十四条 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2 前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

第三十五条 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。

一 看護休暇申出をする労働者の氏名

二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日

三 子の看護休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)

四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨

2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(※一部引用:「育児・介護休業法」e-GOV法令検索様HPより)

23 Aさん(32歳、初産婦)は、女児を正常分娩で出産した。母子ともに経過は順調で、混合栄養である。退院前日に大規模災害が発生した。Aさんの退院先は断水しているが、建物の崩壊はない。Aさんは退院を希望している。

退院時に説明する内容で適切なのはどれか。

1.「母乳分泌の量に関わらず母乳は中止しましょう」

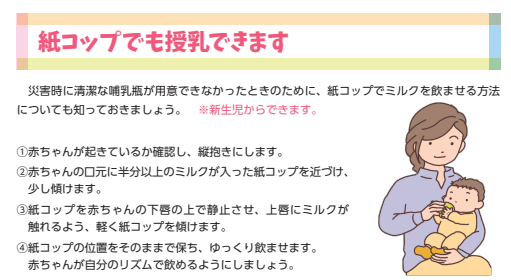

2.「哺乳瓶の代わりに紙コップを使用することができます」

3.「調乳には硬水のミネラルウォーターを使用してください」

4.「退院先の断水が復旧するまで赤ちゃんは病院で預かります」

解答2

解説

・Aさん(32歳、初産婦、女児を正常分娩)。

・母子ともに経過は順調(混合栄養)。

・退院前日:大規模災害が発生した。

・退院先:断水(建物の崩壊)

・Aさんは退院を希望している。

→災害時も母乳育児が推奨されている。赤ちゃんを育てているご家庭で災害時においても普段と変わらない授乳ができるよう「~いつもの授乳を災害時にも~赤ちゃんのための授乳ハンドブック」というものが江戸川区HPより確認できる。①母乳育児の方の災害時における注意点、②粉ミルク授乳の際に気を付けること、③液体ミルクの災害時における活用について、④紙コップでの授乳方法、⑤避難時の持ち出し品リストなどが記載されているので目を通しておく。

1.× 「母乳分泌の量に関わらず母乳は中止しましょう」と伝える必要はない。むしろ、災害時において、特に母乳栄養が推奨される。なぜなら、母乳は最も安全で清潔な栄養源であり、免疫物質も含まれるため。したがって、赤ちゃんを感染症から守る上で重要である。

2.〇 正しい。「哺乳瓶の代わりに紙コップを使用することができます」と退院時に説明する。断水中は哺乳瓶が準備できないこともあるため、哺乳瓶の代わりに毎回清潔に使い捨てできる紙コップも使用できることを説明する。紙コップでの授乳はまずは児の上体をまっすぐ起こした状態かやや傾いた状態で抱き、紙コップの縁が児の上唇に触れるように与える。ミルクが上下の唇に少し触れるようにすると、児は自分でミルクを飲み始める。この時ミルクを流し込まないように注意する。

3.× 調乳には、「ミネラルウォーター(硬水)」ではなく、硬度の低い軟水を使用する。なぜなら、児は消化器官が未熟なため。ミネラル分の多い水では腎臓に負担がかかり、消化不良を引き起こす可能性がある。また抵抗力や免疫機能の弱い児を菌から守るために70度以上で調乳する。

4.× 「退院先の断水が復旧するまで赤ちゃんは病院で預かります」と伝える必要はない。なぜなら、新生児室で預かってしまうと、母乳育児ができず母子とも精神的ストレスがかかるため。また、災害時であっても、母子で共に過ごすことで、母子の絆の形成や、母乳育児の継続がしやすくなる。

(※図引用:「~いつもの授乳を災害時にも~赤ちゃんのための授乳ハンドブック」江戸川区HPより)

24 Aさん(40歳)は、不妊治療にて妊娠し、妊娠10週で流産した。不妊専門相談センターの電話相談で「初めての妊娠で、楽しみにしていたのに。どうしたらよいか分かりません」と話した。

不妊専門相談センターの助産師がAさんに最初に話す内容で適切なのはどれか。

1.「里親制度について説明しましょう」

2.「ご家族はどのように言っているのですか」

3.「染色体検査を受けることをお勧めします」

4.「流産となり気持ちが混乱しているのですね」

5.「習慣流産の治療で有名な病院を紹介しましょう」

解答4

解説

・Aさん(40歳)

・不妊治療にて妊娠。

・妊娠10週で流産。

・不妊専門相談センターの電話相談「初めての妊娠で、楽しみにしていたのに。どうしたらよいか分かりません」と話した。

→不妊専門相談センターとは、各都道府県、指定都市、中核市が設置しており、不妊に悩む夫婦に対し、不妊に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等について医師・助産師等の専門家が相談に対応したり、診療機関ごとの不妊治療の実施状況などに関する情報提供を行っている。

1.× 「里親制度について説明しましょう」と伝える必要はない。なぜなら、Aさんの「どうしたらよいか分かりません」と話している内容は、具体的な解決策を求めているというより、感情的なサポートを求めていると解釈すべきであるため。

・里親制度とは、育てられない親の代わりに一時的に家庭内で子どもを預かって養育する制度で、里親と子どもに法的な親子関係はなく、実親が親権者となる。

2.× 「ご家族はどのように言っているのですか」と伝える必要はない。なぜなら、話題をそらしているだけであるため。助産師の優先すべきことは、相談者であるAさん自身の感情に焦点を当て、その気持ちを受け止めることが重要である。そのためにもAさんが安心して話せる環境を作る。

3.× 「染色体検査を受けることをお勧めします」と伝える必要はない。なぜなら、Aさんの「どうしたらよいか分かりません」と話している内容は、具体的な解決策を求めているというより、感情的なサポートを求めていると解釈すべきであるため。

・染色体検査とは、遺伝する病気を発症した家族がいるが、自分が同じ病気を将来発症するかどうかや遺伝子の変異を持つ保因者かどうかを確認するために行われる。流産を繰り返すときなどに実施する。

4.〇 正しい。「流産となり気持ちが混乱しているのですね」とAさんに最初に話す。なぜなら、Aさんは、流産による悲しみ、失望、そして今後の方向性に対する混乱といった複雑な感情を抱いているため。まずAさんの感情に寄り添い、その気持ちを言葉で受け止める(受容・共感を示す)ことが、信頼関係を築く。

5.× 「習慣流産の治療で有名な病院を紹介しましょう」と伝える必要はない。なぜなら、Aさんは、初めての妊娠であるため。習慣流産(一般的に3回以上の連続した流産を指す)の定義には該当しない。

・流産とは、日本産科婦人科学会は、「妊娠22週未満の胎児が母体から娩出されること」と定義している。妊娠22週以降の場合の死亡胎児の出産は死産と定義。つまり、何らかの原因で胎児が亡くなってしまい妊娠が継続しなくなることである。日本産科婦人科学会の定義ではさらに、妊娠12週未満の「流産」を「早期流産」、妊娠12週以降22週未満の「流産」を「後期流産」としている。妊娠12週未満の早い時期での流産が多く、流産全体の約90%を占める。

・習慣流産とは、流産を3回以上繰り返した場合をいう。(死産や早期新生児死亡は含めない)。出産歴がない原発習慣流産と、出産後に流産を繰り返す続発習慣流産がある。続発習慣流産は、胎児染色体異常(赤ちゃんの染色体異常)による場合が多く、明らかな原因は見つかりにくい傾向がある。

・反復流産とは、流産を2回以上繰り返した場合をいう。最近、反復流産も原因精査の対象と考えられるようになってきた。

(※参考:「反復・習慣流産(いわゆる「不育症」)の相談対応マニュアル」より)

25 正常分娩にて出生し、完全母乳栄養中の健康な乳児において、生後1か月の腸内細菌叢で最も優位になるのはどれか。

1.ビフィズス菌

2.ブドウ球菌

3.乳酸桿菌

4.連鎖球菌

5.大腸菌

解答1

解説

1.〇 正しい。ビフィズス菌は、正常分娩にて出生し、完全母乳栄養中の健康な乳児において、生後1か月の腸内細菌叢で最も優位になる。なぜなら、母乳には、ビフィズス菌の増殖を促進するヒトミルクオリゴ糖が豊富に含まれているため。

2.× ブドウ球菌とは、食中毒の原因となるだけでなく、おでき、にきびや、水虫等に存在する化膿性疾患の代表的起因菌である。健康な人でものどや鼻の中などに高率で検出され、動物の皮膚、腸管、ホコリの中など身近にも存在している。5類感染症のひとつである。

3.× 乳酸桿菌とは、赤ちゃんの腸内に多く存在する善玉菌で、特に母乳を飲む乳児に多く見られる。消化を助け、免疫機能を高め、病原菌の侵入を防ぐ働きがあり、健康な腸内環境を保つ。

4.× 連鎖球菌とは、赤ちゃんの口や腸、皮膚などに見られる細菌の一種である。多くは無害であるが、一部は中耳炎や肺炎、髄膜炎などの感染症を引き起こすことがある。

5.× 大腸菌とは、出生直後に最初に腸管に定着する菌の一つであり、早期の腸内環境の形成に寄与する。しかし、母乳栄養が開始されビフィズス菌が優位になると、その数は減少し、主要な菌ではなくなる。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ