この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

31 早産児の脳室内出血で正しいのはどれか。

1.低体温療法の適応である。

2.生後72時間以内に起こりやすい。

3.約80%が分娩時外傷によって起こる。

4.在胎34週以降の出生児に起こりやすい。

5.急性期の診断には頭部MRI検査が有用である。

解答2

解説

・脳室内出血とは、様々な原因に伴い、脳室の内部に血腫が流れ込んだ状態である。

1.× 低体温療法の適応「とはならない」。早産児の脳室内出血の治療は、主に出血の進行を防ぎ、脳への影響を最小限に抑える対症療法が一般的である。

・低体温療法とは、頭または全身の体温を下げることによって、脳保護作用を期待する治療法である。治療には、体温管理をする機器、人工呼吸器など高度な機器を必要とし、厳格な監視を必要とする。新生児低酸素性虚血性脳症では、生後6時間以内、中等度から重度においてのみ効果が報告されている。低体温療法の適応基準として、フローチャートが存在するが、最も大切なのは、新生児が低酸素脳症(HIE)の徴候を示しているかどうかである。低酸素脳症とは、脳に酸素が足りなくなってしまい、脳が酸素不足の状態になることをさす。脳に酸素が足りなくなると、重症の場合は意識がなくなったり、脳死状態になり死に直結したりする場合もある。

2.〇 正しい。生後72時間以内に起こりやすい。なぜなら、早産児の脳室内出血は、未熟な脳の血管(特に脳室周囲の脆弱な血管)が、出生後の血圧や血液ガスの急激な変動にさらされることで破綻しやすいため。

3.× 約80%が分娩時外傷によって起こる出血は、頭血腫や帽状腱膜下血腫など、頭蓋骨や頭皮に関連するものが主である。

・頭血腫とは、骨膜の下に血がたまったものである。ただし、頭血腫が赤くなったり、液体が出てきたりする場合には、主治医に相談すべきである。

・帽状腱膜下血腫とは、吸引分娩や鉗子分娩の際に大きな外力が頭皮にかかり、帽状腱膜と骨膜の間に出血がおこることである。出産直後は観察されないが、生後数時間から1日のうちに出血がすすみ、頭の皮下が腫れていく。血液がにじむため、皮膚の色は暗赤色にみえ、ときに大出血を起こし、貧血やショック状態になることがあるため注意する必要がある。

4.× 在胎34週「以降」ではなく未満の出生児に起こりやすい。なぜなら、脳の血管の未熟性が主要なリスク因子であるため。

・早産児とは、在胎22週以降37週未満に出生した児。超早産児とは、在胎28週未満に出生した児のことである。

5.× 急性期の診断には、「頭部MRI検査」ではなく頭部超音波検査が有用である。なぜなら、頭部超音波検査は、非侵襲的であり、新生児集中治療室(NICU)のベッドサイドで簡便かつ迅速に繰り返し実施できるため。

32 日本の令和3年(2021年)の人口動態統計における妊産婦死亡の死因別死亡数のうち、直接産科的死亡で最も多いのはどれか。

1.妊娠、分娩及び産じょくにおける浮腫、タンパク〈蛋白〉尿及び高血圧性障害

2.前置胎盤及び(常位)胎盤早期剝離

3.産科的塞栓症

4.子宮外妊娠

5.分娩後出血

解答3

解説

・直接産科的死亡とは、妊娠時における産科的合併症が原因で死亡したものをいう。

・間接産科的死亡とは、妊娠前から存在した疾患または妊娠中に発症した疾患により死亡したものをいう。

1.× 妊娠、分娩及び産じょくにおける浮腫、タンパク〈蛋白〉尿及び高血圧性障害は、一般的に妊娠高血圧症候群と呼ばれる。妊娠高血圧症候群とは、妊娠時に高血圧(収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上)を発症した場合をいう。妊娠前から高血圧を認める場合、もしくは妊娠20週までに高血圧を認める場合を高血圧合併妊娠という。妊娠20週以降に高血圧のみ発症する場合は妊娠高血圧症、高血圧と蛋白尿を認める場合は妊娠高血圧腎症と分類される。

2.× 前置胎盤及び(常位)胎盤早期剝離とは、子宮壁の正常な位置に付着している胎盤が、胎児娩出以前に子宮壁より剥離することをいう。剥離出血のため、性器出血や激しい腹痛、子宮内圧の上昇、子宮壁の硬化が起こり、ショック状態を起こすことがある。胎盤が早い時期に剥がれると、在胎週数の割に成長しなかったり、死亡することさえある。また、低酸素のために急速に胎児機能不全に陥る。

3.〇 正しい。産科的塞栓症は、日本の令和3年(2021年)の人口動態統計における妊産婦死亡の死因別死亡数のうち、直接産科的死亡で最も多い。妊産婦死亡は、妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡をいい、妊産婦死亡数は33人、妊産婦死亡率(出産10万対)は4.2となっている。

妊娠時における産科的合併症が原因で死亡したものを直接産科的死亡(23人)、妊娠前から存在した疾患又は妊娠中に発症した疾患により死亡したものを間接産科的死亡(5人)という。直接産科的死亡の原因では「産科的塞栓症」が8人と最も多い。(※引用:「国民衛生の動向でみる助産師国家試験の母子保健統計問題まとめ」一般財団法人厚生労働統計協会様HPより)

4.× 子宮外妊娠とは、受精卵が子宮以外の場所、主に卵管に着床する異常妊娠のことである。正常に妊娠が進まず、卵管破裂による大量出血や激しい腹痛を引き起こすことがあり、命に関わることもあるため、早期診断と治療が必要である。

5.× 分娩後出血とは、1000mLを超える失血または分娩24時間以内の循環血液量減少の症状または徴候を伴う失血である。

33 銅付加型子宮内避妊器具〈Cu-IUD〉について正しいのはどれか。2つ選べ。

1.最長1年使用できる。

2.高い避妊効果がある。

3.未産婦に適している。

4.乳汁分泌量に影響を及ぼす。

5.緊急避妊法として使用される。

解答2・5

解説

銅付加型子宮内避妊器具とは、子宮内に、銅イオンを放出するプラスチック製の小さな器具を入れ、精子が卵子と遭遇して受精することを防ぐとともに、受精卵の着床を防ぐ方法である。1回装着すれば2~5年間効果が続く。IUD/IUSの種類による妊娠率は、銅付加IUDは装着初年度0.5%、装着後5年間で1.9%、LNG-IUSは装着初年度 0.1%、装着後5年間で0.5%と報告されている。

1.× 「最長1年」ではなく2~5年間使用できる。

2.〇 正しい。高い避妊効果がある。IUD/IUSの種類による妊娠率は、銅付加IUDは装着初年度0.5%、装着後5年間で1.9%、LNG-IUSは装着初年度 0.1%、装着後5年間で0.5%と報告されている。

3.× 「未産婦」ではなく経産婦に適している。なぜなら、経産婦は、子宮頸管が未産婦より広いため。挿入後の脱落や感染のリスクが未産婦で高まる可能性も指摘されている。

4.× 乳汁分泌量に影響は「及ぼさない」。なぜなら、ホルモンを含まない避妊器具であるため。避妊効果は、銅イオンの局所作用によるものであり、体内のホルモンバランスに影響を与えない。

5.〇 正しい。緊急避妊法として使用される。なぜなら、性交後5日以内に、銅付加型子宮内避妊器具を挿入することで、受精卵の子宮内膜への着床を阻害し、非常に高い確率で妊娠を予防することができるため。

34 妊娠の成立に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

1.排卵後の卵胞は黄体形成ホルモン〈LH〉を産生する。

2.受精は排卵の12~24時間後に行われる。

3.受精とは精子と卵子が結合し細胞質と核が融合することである。

4.受精卵は桑実胚期に着床する。

5.子宮内膜の増殖期に受精卵が着床する。

解答2・3

解説

解答4・5

解説

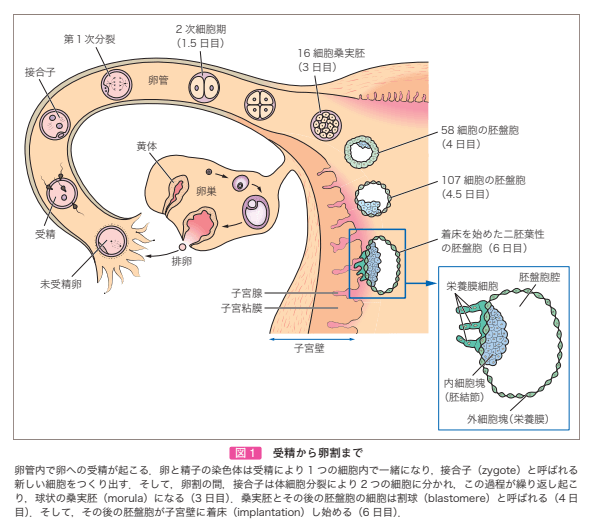

(※図引用:「基礎編―人体発生―」腹腔内内ヘルニア大全HPより)

1.× 排卵後の卵胞は、「黄体形成ホルモン〈LH〉」ではなく主にプロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲンを産生する。

・黄体形成ホルモンとは、下垂体前葉から分泌され、卵巣に影響し排卵を起こす上で重要な役割を担う。また、思春期に増加し、精巣においてテストステロン、卵巣においてエストロゲンの分泌を増加させる。

・プロゲステロン(黄体ホルモン)は、排卵直後から黄体期に増加する。排卵後の卵胞は黄体へと変化してプロゲステロンを分泌する。プロゲステロンは妊娠の準備のため基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすいように子宮内膜を安定させ、乳腺を発達させる働きがある。また栄養や水分を体にたくわえようとするため浮腫や体重増加しやすい。妊娠が成立しなければ、排卵の1週間後くらいからプロゲステロンは減り始め、さらに1週間くらい経つと子宮内膜がはがれ月経が始まる。

2.〇 正しい。受精は、排卵の12~24時間後に行われる。なぜなら、排卵された卵子は、通常24時間程度しか受精能がないため。一方で、精子は女性生殖器内で数日間(約2~3日、最長5日程度)生存し、受精能を保つことができる。

3.〇 正しい。受精とは、精子と卵子が結合し細胞質と核が融合することである。

・受精とは、精子と卵子が合体融合して、受精卵が生じる現象を指す。男性から射精された精子と卵巣から排卵された卵子は卵管内で受精卵となり、分裂を繰り返しながら卵管を輸送され、子宮内膜に着床し、妊娠が成立する。

4.× 受精卵は、「桑実胚期」ではなく胚盤胞期に着床する。なぜなら、受精卵が着床する段階は受精後6~7日頃であるため。桑実胚(4日目):割球が16個から32個の状態を指す。胚盤胞(5日目):胎盤と胎児になる部分が確認できる状態になっているより成長した胚のことをさす。

5.× 子宮内膜の「増殖期」ではなく分泌期に受精卵が着床する。なぜなら、分泌期にはプロゲステロンの作用が著明であるため。プロゲステロン(黄体ホルモン)は、基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすい状態にする作用を持つ。プロゲステロン(黄体ホルモン)は、性周期が規則的で健常な成人女性において、着床が起こる時期に血中濃度が最も高くなるホルモンである。着床が起こる時期とは、月経の黄体期である。黄体期は、排卵した後の卵胞(黄体)から黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されるようになる時期である。

【月経周期】

・卵胞期:1回の月経周期が始まると脳の底の方にある下垂体というところから、卵を包んでいる卵胞を刺激する卵胞刺激ホルモン(FSH)が分泌されはじめ、卵胞は大きくなると同時に女性ホルモン(エストロゲン)を分泌する時期。

・増殖期:女性ホルモン(エストロゲン)が新しい子宮内膜を成長させていく時期。卵胞期と増殖期とはだいたい同じ時期。

・黄体期:排卵した後の卵胞(黄体)から黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されるようになる時期。

・分泌期:子宮内膜が成長を止めて受精卵が着床できるよう準備をする時期。

卵割球

・前核期胚(1日目)

・4分割期胚(2日目)

・8分割期胚(3日目)

桑実胚(4日目):割球が16個から32個の状態を指す。

胚盤胞(5日目):胎盤と胎児になる部分が確認できる状態になっているより成長した胚。

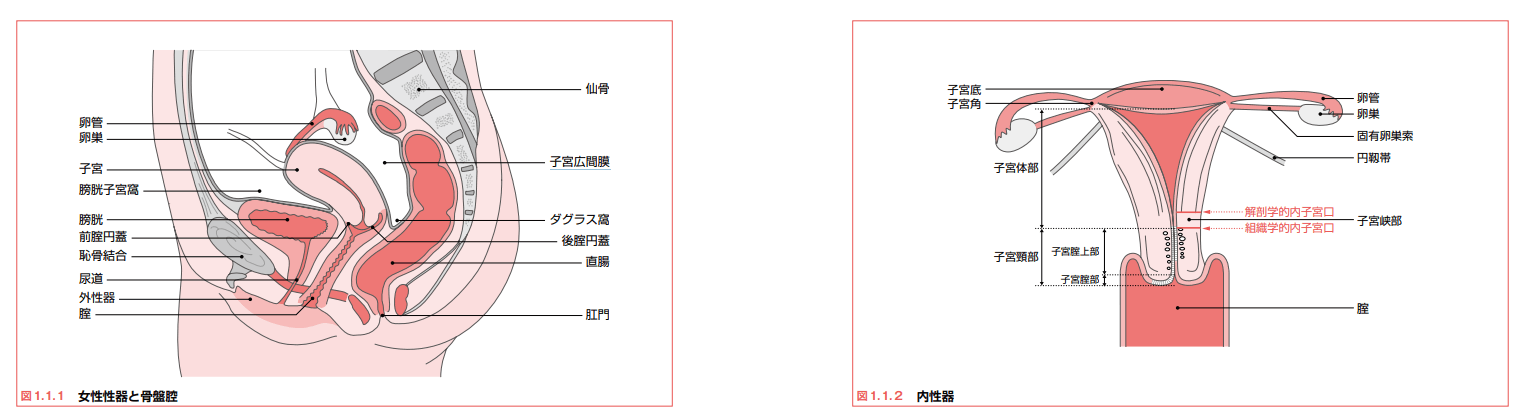

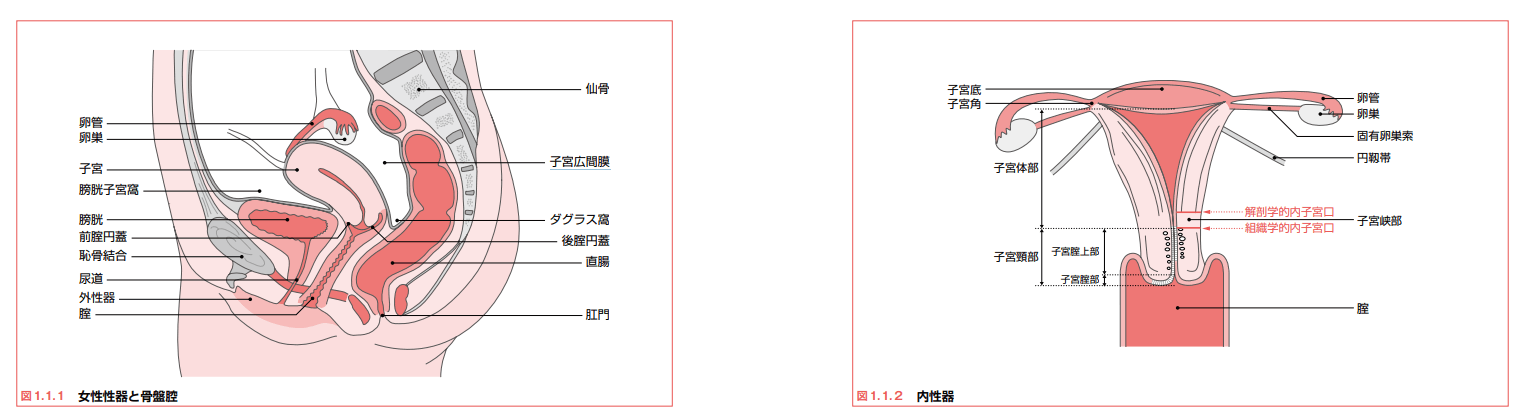

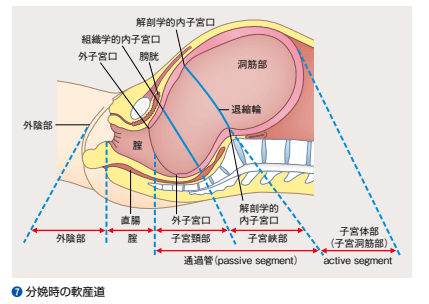

(図引用:「女性器の解剖と整理」医学出版様より)

35 正常分娩進行中の子宮の変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.子宮峡部は伸展して薄くなる。

2.子宮頸部は下方から開大する。

3.子宮峡部が収縮し子宮体部が伸展する。

4.子宮洞筋部の収縮は娩出の原動力となる。

5.組織学的子宮口の位置に生理的収縮輪が形成される。

解答1・4

解説

(図引用:「女性器の解剖と整理」医学出版様より)

1.〇 正しい。子宮峡部は、伸展して薄くなる。なぜなら、分娩が進行すると、子宮体部が収縮して胎児を押し下げ、その力が子宮峡部に伝わるため。

・子宮峡部とは、子宮体部と子宮頸部の間に位置する。解剖学的内子宮口と組織学的内子宮口の間である。

2.× 子宮頸部は、「下方」からではなく上方から開大する。なぜなら、子宮頸部の開大は、子宮体部の収縮圧により子宮口が上方へ引き上げられ、かつ内圧によって外方へ引き伸ばされることで起こるため。ちなみに、子宮峡部・子宮頸部とも、上方からの牽引によって、下方は伸展して薄くなり、上方から開大・短縮する。

3.× 順番が逆である。「子宮体部が伸展」し、「子宮峡部が収縮」する。

4.〇 正しい。子宮洞筋部の収縮は娩出の原動力となる。分娩時に収縮して娩出力の源となる子宮筋は子宮上部にある子宮洞筋である。子宮峡部、子宮下部および子宮頸管はともに受動的に開大される。洞筋部の筋線維は陣痛間歇時には弛緩するが、完全に収縮前の状態には戻らず、陣痛が反復するにつれて洞筋部はしだいに厚さを増し、容積が縮小されていく。

5.× 「組織学的子宮口」の位置ではなく、解剖学的内子宮口の部分に生理的収縮輪が形成される。

・生理的収縮輪とは、厚くなった洞筋部と薄くなった子宮下部との境界である解剖学的内子宮口の部分が内腔に向かって堤防状に膨隆し外面にできる輪状の溝のことである。

(※図引用:「産科婦人科臨床3 分娩・産褥期の正常と異常/周産期感染症」より)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ