この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

6 在胎20週ころの胎児の形態と発育の説明で正しいのはどれか。

1.開眼する。

2.頭髪が認められる。

3.皮膚の透明度が増す。

4.老人様顔貌が消失する。

解答2

解説

1.× 開眼するのは、24~27週である。胎児のまぶたは、通常、妊娠10週頃に閉じ始め、24~27週頃に再び開くようになる。

2.〇 正しい。頭髪が認められるのは、在胎20週ころである。特に20週頃には頭部に産毛が生え始め、超音波検査などでも確認できるようになる。

3.× 皮膚の透明度が「増す」のではなく減る。妊娠初期の胎児の皮膚は非常に薄く、皮下脂肪もほとんどないため、血管が透けて見え、透明度が高い状態といえる。しかし、妊娠が進むにつれて皮下脂肪がつき始め、皮膚も厚くなるため、透明度は徐々に失われていく。

4.× 老人様顔貌が消失するのは、妊娠後期(28週以降)である。なぜなら、妊娠後期(28週以降)になると、ふっくらとした顔つきに変化するため。

・老人様顔貌とは、妊娠初期から中期にかけて、皮下脂肪が少なく、顔のしわが目立つ顔つきのことである。

7 発育・発達が順調な乳幼児の社会性の発達の評価において、人見知りが始まる時期に最も近いのはどれか。

1.生後2か月

2.生後6か月

3.生後12か月

4.生後18か月

解答2

解説

J. Bowlby(ジョン・ボウルビー)は、愛着理論である。乳幼児期(0~5歳)において療育者に受け入れられ十分な愛情を受ける経験をすることが、その後の人格形成に重要である、と提唱した。「子どもが不安な時に親や身近にいる信頼できる人にくっつき安心しようとする行動」のことである。

愛着(アタッチメント)とは、主に乳幼児期の子どもと母親をはじめとする養育者との間で築かれる、心理的な結びつきのことである。ネグレクトによって反応性愛着障害(反応性アタッチメント障害)が起こる。反応性愛着障害とは、5歳までに発症し、小児の対人関係のパターンが持続的に異常を示すことが特徴であり、その異常は、情動障害を伴い、周囲の変化に反応したものである(例:恐れや過度の警戒、同年代の子どもとの対人交流の乏しさ、自分自身や他人への攻撃性、みじめさ、ある例では成長不全)。こどもの対人関係の障害である。

1.× 生後2か月は、首がすわり始め、手足を活発に動かすようになり、喃語を発したり、笑顔を見せたりするようになる時期である。

2.〇 正しい。生後6か月は、発育・発達が順調な乳幼児の社会性の発達の評価において、人見知りが始まる時期に最も近い。人見知りは6、7か月の乳児に出現する。J. Bowlbyの愛着理論において、愛着が形成されたかどうかは、6か月以降に始まる人見知り行動によって判断することができる。人見知りは、両親以外の人に興味がある一方で、未知の存在に対する恐怖心も生まれて、正反対の2つの感情を処理しきれず泣いてしまうのが原因と考えられている。

3.× 生後12か月は、ハイハイや伝い歩きができるようになり、行動範囲が広がることで、好奇心も旺盛になり、人見知りの程度が和らぐことが多い。

4.× 生後18か月は、言葉の発達も進み、自己主張も強くなる時期である。

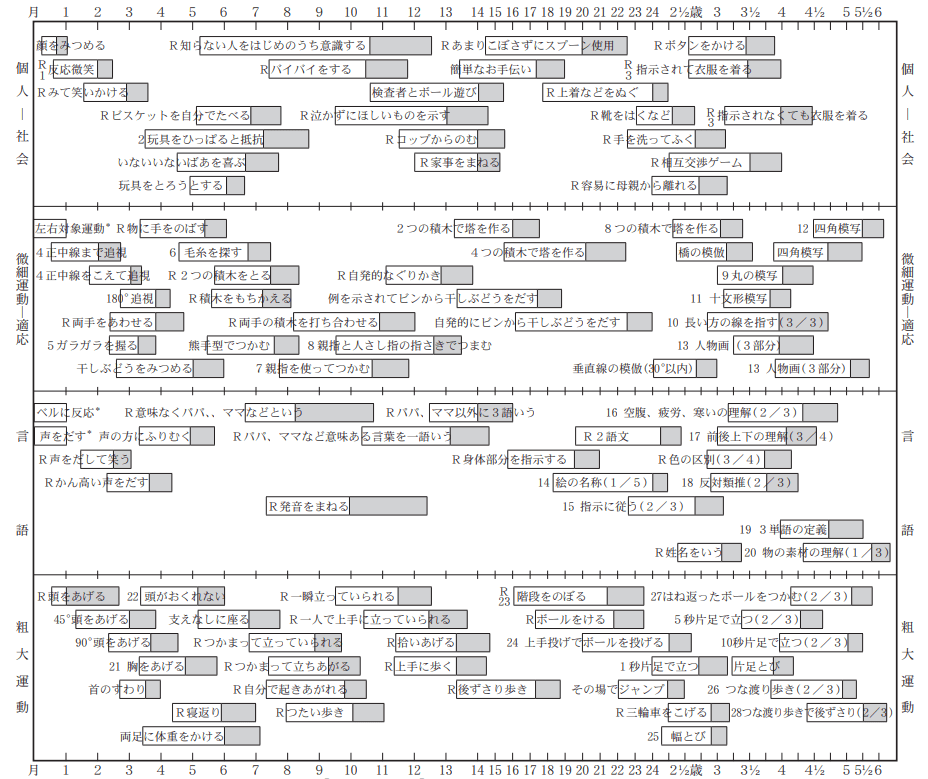

(※図:日本版デンバー式発達スクリーニング検査)

8 クラウス,M.H.とケネル,J.H.が提唱した母子相互作用で生じるエントレインメントにおける新生児の行動で正しいのはどれか。

1.母親があやすと笑う。

2.母親の行動を目で追いかける。

3.母親の話しかけに反応するように同調して自分の身体を動かす。

4.母親が指で新生児の手掌に触れると新生児は母親の指を握りしめる。

解答3

解説

エントレインメントとは、発達段階(乳児期)においての用語で、乳児期の母子相互の働きかけを指すものである。同調現象(エントレインメント)は、母親や養育者の声の調子やリズム、行動や表情を、子が反応・模倣する相互同期性のことで、生まれて間もない時期からみられる。

1.× 母親があやすと笑う。これは、社会的微笑である。新生児微笑は、赤ちゃんが自分の意志で笑っているわけではなく、反射神経が働いて笑っているような表情になっているだけといわれている。

2.× 母親の行動を目で追いかける。これは、追視である。追視は、新生児期から見られる視覚機能の発達の一つである。

3.〇 正しい。母親の話しかけに反応するように同調して自分の身体を動かす。これは、エントレインメントである。クラウスとケネルは、新生児が母親の声のリズムや抑揚、話しかけのパターンに合わせて、まるで会話に応じるかのように手足を動かしたり、顔の表情を変えたりする現象を「エントレインメント(巻き込み現象、同調現象)」と提唱した。

4.× 母親が指で新生児の手掌に触れると新生児は母親の指を握りしめる。これは、把握反射(原始反射の一つ)である。

・原始反射とは、知覚や姿勢に入力された刺激が大脳の指令を受けずに脊髄や脳幹レベルで処理されることで、無意識下で筋肉が動く現象である。随意運動が発達すると徐々に原始反射は消失する。これは、新生児期の反射中枢は脊髄レベルであり、月齢とともに、脳幹部、中脳、大脳皮質と反射中枢は高次に達するため。

9 分娩予定日の算出で正しいのはどれか。

1.人工授精の施行日に280日を加える。

2.基礎体温の高温相の2日目に266日を加える。

3.体外受精・新鮮胚移植の採卵日に266日を加える。

4.hMG-hCG療法のhCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉製剤投与日に280日を加える。

解答3

解説

1~4.× 人工授精の施行日に280日を加える/基礎体温の高温相の2日目に266日を加える/hMG-hCG療法のhCG〈ヒト絨毛性ゴナドトロピン〉製剤投与日に280日を加える。

これらは、分娩予定日の算出とはいえない。

3.〇 正しい。体外受精・新鮮胚移植の採卵日に266日を加える。人工授精や体外受精では、母体からの採卵日や胚移植日を2週目0日と考え、266日後を出産日として計算する。

10 Aさん(38歳、初産婦)は妊娠28週に妊婦健康診査のため来院した。身長162cm、体重69kg(非妊時体重62kg)、血圧128/62mmHg、尿蛋白(-)、尿糖(-)、子宮底長24cm。超音波検査で子宮頸管長38mm。Aさんは「夕方おなかが張ることがあるが、痛みはなく少し座っているとおさまります」と話す。

このときのAさんの状態のアセスメントで正しいのはどれか。

1.子宮頸管長の短縮が認められる。

2.子宮底長は妊娠週数に比べて小さい。

3.体重増加量が推奨基準を逸脱している。

4.Braxton-Hicks〈ブラクストン-ヒックス〉収縮が出現している。

解答4

解説

・Aさん(38歳、初産婦、妊娠28週)

・妊婦健康診査:身長162cm、体重69kg(非妊時体重62kg)、血圧128/62mmHg、尿蛋白(-)、尿糖(-)、子宮底長24cm。

・超音波検査:子宮頸管長38mm。

・Aさんは「夕方おなかが張ることがあるが、痛みはなく少し座っているとおさまります」と話す。

→上記評価の、正常範囲をしっかりおさえておこう。

1.× 子宮頸管長の短縮は「認められない」。なぜなら、本症例(妊娠28週)にて、子宮頸管長38mmであるため。

・子宮頸管長とは、子宮の入り口の長さをいう。子宮頸管長がなぜ短くなるかはわかっていないが、子宮頸管長が短いと早産のリスクが高いことが報告されている。正常妊婦の頸管長は、妊娠初期から中期で約40mm、徐々に短縮し妊娠32週で約30mmである。25mm未満の場合早産となるリスクは約6倍、13mm以下では約14倍といわれている。

2.× 子宮底長は妊娠週数に比べて小さい「とはいえない」。なぜなら、本症例(妊娠28週)にて、子宮底長24cmであるため。28週であれば、おおよそ24cm~28cm程度が目安となる。

・子宮底長とは、恥骨の中央から子宮の上の端までの直線距離を計測した数値のことで、子宮がどれくらい大きくなっているかを表したものである。医師や助産師が恥骨結合(股関節付近の左右の恥骨をつなぐ部分)の上縁にメジャーの端をあて、子宮低の最高点のところまでの長さを測る。子宮底長の測定方法として、基本的に診察台に仰向け(膝軽度屈曲位)で、お腹を出して行う。子宮底長の基準値は、妊娠5ヶ月未満までは「妊娠月数 × 3cm」の計算式で求められる。胎児の成長も早くなり、羊水量も増える妊娠6ヶ月以降は「妊娠月数 × 3cm + 3cm」が基準値である。おなかのふくらみが分かる妊娠4ヶ月くらいから測り始める。

3.× 体重増加量が推奨基準を逸脱している「とはいえない」。なぜなら、本症例(妊娠28週)にて、身長162cm、体重69kg(非妊時体重62kg)であるため。非妊時のBMIは23.6(普通)である。標準(ふつう)の場合:10~13kgが正常範囲である。

・妊娠全期間を通しての推奨体重増加量の範囲である。妊婦の体重の変化として、基準として、①低体重(やせ)の場合:12~15kg、②標準(ふつう)の場合:10~13kg、③肥満(1度)の場合:7~10kg、④肥満(2度以上):個別対応(上限5kgまでが目安)とされている。これ以上、体重が増加した場合、早産や切迫早産、胎児の発育の遅れによる影響、成人後の生活習慣病などのリスクがあげられる。

4.〇 正しい。Braxton-Hicks〈ブラクストン-ヒックス〉収縮が出現している。なぜなら、Aさんは「夕方おなかが張ることがあるが、痛みはなく少し座っているとおさまります」と話しているため。これは、不規則で痛みを伴わない子宮収縮であり、休むと治まるという特徴から、生理的な子宮収縮であるブラクストン-ヒックス収縮(前駆陣痛)の典型的な症状である。

・Braxton-Hicks<ブラックストン・ヒックス>収縮とは、「偽陣痛、本陣痛への練習」 とも呼ばれており、本陣痛の時に感じる収縮と似ている。子宮口は開いていないが、不規則な子宮収縮をすることで、母体の子宮が出産への準備をしている。

・妊娠初期:妊娠1か月~4か月(妊娠0~15週)

・妊娠中期:妊娠5か月~7か月(妊娠16~27週)

・妊娠後期:妊娠8か月~10か月(妊娠28週~)

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ