この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

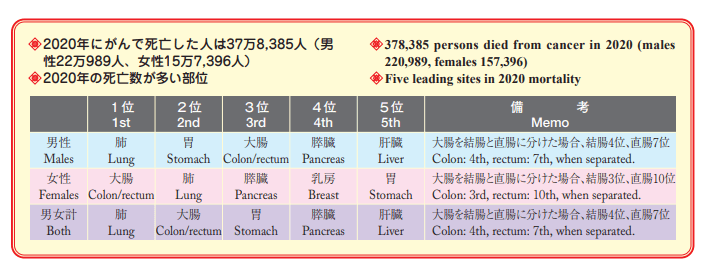

1 日本の令和4年(2022年)の人口動態統計で、女性の死亡数が最も多い悪性新生物〈腫瘍〉の発生部位はどれか。

1.肺

2.子宮

3.大腸

4.乳房

解答3

解説

(※図引用:「がんの統計2022」がん研究振興財団様より)

1.× 肺は、男性の死亡数が最も多い悪性新生物〈腫瘍〉の発生部位である。

2.× 子宮は、ランキング外である。

3.〇 正しい。大腸は、女性の死亡数が最も多い悪性新生物〈腫瘍〉の発生部位である。

4.× 乳房は、女性の死亡数が4位に多い悪性新生物〈腫瘍〉の発生部位である。

2 令和2年(2020年)の患者調査で外来受療率が最も多い傷病はどれか。

1.喘息

2.糖尿病

3.高血圧性疾患

4.悪性新生物〈腫瘍〉

解答3

解説

1.× 喘息の外来受療率は、71となっている。

2.× 糖尿病の外来受療率は、170となっている。

3.〇 正しい。高血圧性疾患は、令和2年(2020年)の患者調査で外来受療率が最も多い傷病である。外来受療率471となっている。

4.× 悪性新生物〈腫瘍〉の外来受療率は、144となっている。

(※データ引用:「令和2年(2020)患者調査の概況」厚生労働省HPより)

目的:病院・診療所を利用する患者について、傷病状況の実態を明らかにする。

調査頻度:3年に1回、医療施設静態調査と同時期に実施している。

調査対象:標本調査(全国の病院、一般診療所、歯科診療所から層化無作為により抽出した医療施設の患者)

調査項目:患者の性別、出生年月日、住所、入院・外来の種別、受療の状況等。

調査方法:医療施設の管理者が記入。

(参考:「患者調査(基幹統計)」厚生労働省HPより)

3 健康問題を引き起こす大気汚染物質はどれか。

1.有機水銀

2.カドミウム

3.ホルムアルデヒド

4.光化学オキシダント

解答4

解説

1.× 有機水銀は、特に胎児の中枢神経の発達に影響を及ぼすとされている。妊婦、幼児、近く妊娠を予定されている方は、有機水銀濃度が高い水産物を主菜とする料理を週1回以内(合計で週におおむね50~100g程度以下)にすることをお勧めしている。主に多くの有機水銀が含まれるものとして、マグロ類(マグロ、カジキ)、サメ類、深海魚類(キンメダイ、ムツ、ウスメバルなど)、鯨類(鯨、イルカ)などがあげられる。ちなみに、サンマ、イワシ、サバなどは、一般的に有機水銀濃度が低い水産物であるため、控える必要はない。

①四日市喘息(三重県):主に亜硫酸ガスによる大気汚染を原因。

②新潟水俣病:有機水銀(メチル水銀)による水質汚染や底質汚染を原因。

③イタイイタイ病(富山県):カドミウムによる水質汚染を原因

④熊本水俣病:有機水銀(メチル水銀)による水質汚染や底質汚染を原因

2.△ カドミウムは、大気汚染の原因になる。カドミウムは、主に土壌や水質汚染の原因(大気汚染にも関与)となり、工場排水や鉱山からの流出により、農作物や地下水が汚染され、慢性中毒(イタイイタイ病など)を引き起こすことがある。健康影響は蓄積性によるものが大きく、大気汚染物質として直接的な急性健康被害を頻繁に引き起こすというよりは、長期的な曝露による影響が問題となる。

3.× ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群に関係する物質である。ホルムアルデヒドとは、新築や住宅改装の際、壁・天井・押入・床フローリングなど多くの場所に使用される。限定された環境での問題が多い。

4.〇 正しい。光化学オキシダントは、健康問題を引き起こす大気汚染物質である。光化学オキシダントとは、大気汚染物質である窒素酸化物と炭化水素類が太陽光(紫外線)エネルギーに反応して発生するもので、光化学スモッグを引き起こす。人体への影響としては、目や喉の刺激(痛み、充血)、呼吸器系への影響(咳、息苦しさ、喘息の発作)、神経系への影響(頭痛、めまい)などが報告されている。

【大気汚染の定義】大気中に排出された物質が自然の物理的な拡散・沈着機能や化学的な除去機能、及び生物的な浄化機能を上回って大気中に存在し、その量が自然の状態より増加し、これらが人を含む生態系や物などに直接的、間接的に影響を及ぼすこと。自然一般にある空気組成を変化させる物質は総て広い意味での大気汚染物質である。

【発生源と種類】発生源は①自然起源と②人為起源に分けられる。①自然起源:火山排出物、森林火災、花粉の飛散、砂座・黄砂などの風による地面からの巻き上げ、海塩粒子などの風による海面からの巻き上げ、成層圏から対流闘に沈降するオゾンなどが上げられる。②人為起源:工場や火力発電所、自動車などの化石燃料の燃焼による排出物、生産活動により生成するガスや粒子状物質、廃楽物の処理に伴う粒子状物質や化学物質などが上げられる。

【一次汚染物質】発生源から直接発生する(一酸化炭素、二酸化硫黄、炭化水素、粉塵など)。

【二次汚染物質】環境大気中において化学変化により生成する(二酸化窒素、光化学オゾン、エアロゾルなど)

【ガス状大気汚染物質】①二酸化硫黄、②二酸化窒素、③浮遊粒子状物質、④一酸化炭素、(その他:一酸化窒素、ガス状硝酸、PAN、ガス状フッ素、塩化水素、アンモニア、メチルメルカブタン、硫化水素、硫化メチル、トリメチルアミン、二硫化メチル、アルデヒド、スチレンなど)

(※参考:「大気汚染の定義と汚染物質」環境省HPより)

4 国民健康保険の保険者に含まれるのはどれか。

1.後期高齢者医療広域連合

2.共済組合

3.都道府県

4.国

解答3

解説

国民健康保険とは、日本の国民健康保険法等を根拠とする、法定強制保険の医療保険である。病気やケガで医療機関や薬局を受診する場合に、「国民健康保険証」を窓口に提示することで医療費の一定の割合を国民健康保険が負担できる。国民健康保険の加入者は、職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)の加入者、75歳以上等で後期高齢者医療制度の加入者および生活保護を受けている人以外の方となる。

1.× 後期高齢者医療広域連合とは、高齢者の医療の確保に関する法律第48条の規定に基づいて後期高齢者医療制度を取り扱う自治体によって運営されている連合のことである。75歳以上の後期高齢者医療制度の保険者である。前期高齢者とは、65歳から74歳まで、後期高齢者とは、満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。

2.× 共済組合とは、公務員および私立学校教職員を対象(保険者)とした公的社会保障を運営する社会保険組合である。組合は医療保険、年金保険の役割を担っており、組合員は健康保険法に基づく保険料の徴収・各種給付が行なわれない。

3.〇 正しい。都道府県は、国民健康保険の保険者に含まれる。都道府県のほかにも、市町村や国民健康保険組合が運営をしており、これらを「保険者」という。一方、国民健康保険の加入者を「被保険者」という。

4.× 国は、国民健康保険の保険者に含まれない。

5 保健師助産師看護師法に定められている事項はどれか。

1.離職時の届出

2.免許付与時の欠格事由

3.定期健康診断の実施義務

4.都道府県ナースセンターの指定

解答2

解説

保健師助産師看護師法とは、保健師・助産師および看護師の資質を向上し、もって医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である。通称は保助看法。(※一部引用:「保健師助産師看護師法」厚生労働省HPより)

1.× 離職時の届出は、雇用保険法に規定されている。

・雇用保険法とは、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)を目的として制定された、日本の法律である。つまり、失業・雇用継続等に関する保険の制度である。保険者は日本政府(国:厚生労働省)。財源は雇用者と雇用主が社会保険として負担するほか、国費投入もされている。つまり雇用保険は、労働保険のひとつで、いわゆる失業保険を中心とするものである。

2.〇 正しい。免許付与時の欠格事由は、保健師助産師看護師法に定められている事項である。これは、9条に規定されている。

第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

一 罰金以上の刑に処せられた者

二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

3.× 定期健康診断の実施義務は、労働安全衛生法に規定されている。

・労働安全衛生法とは、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。事業者は安全衛生管理体制を整備することが義務づけられている。

4.× 都道府県ナースセンターの指定は、看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている。

・看護師等の人材確保の促進に関する法律とは、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進などを定める法律である。我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と 理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする(※引用:「看護師等の人材確保の促進に関する法律」厚生労働省HPより)。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ