この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

6 Aさん(75歳、男性)は妻と2人暮らし。妻が町の保健センターに来所し「夫の飲酒量が増え、泥酔して近隣の人と口論することが多く、私が毎日のように近隣へ謝罪に行っている。私は足が悪いので、重いお酒を買いに行くことがつらいが、お酒がないと夫が怒鳴るため毎日買いに行っている。どうしたらよいか」と保健師に相談した。

保健師が妻へ提案する内容で適切なのはどれか。

1.隣人との関係が悪化しないよう民生委員へ相談する。

2.Aさんの飲酒によるトラブルへの対応をしない。

3.妻の要介護認定の申請をする。

4.Aさんの適正飲酒量を学ぶ。

解答2

解説

・Aさん(75歳、男性)、妻と2人暮らし。

・妻が町の保健センターに来所。

・妻「夫の飲酒量が増え、泥酔して近隣の人と口論することが多く、私が毎日のように近隣へ謝罪に行っている。私は足が悪いので、重いお酒を買いに行くことがつらいが、お酒がないと夫が怒鳴るため毎日買いに行っている。どうしたらよいか」と。

→共依存とは、自分と特定の相手がその関係性に過剰に依存しており、その人間関係に囚われている関係への嗜癖状態を指す。依存症・アディクション(嗜癖:しへき)は、「身体的・精神的・社会的に、自分の不利益や不都合となっているにもかかわらず、それをやめられずに反復し続けている状態」である。

1.× 隣人との関係が悪化しないよう民生委員へ相談するよりも優先されるものが他にある。なぜなら、民生委員は、家庭内の問題への介入が困難であるため。

・民生委員とは、日本独自の制度化されたボランティアである。地域社会の福祉の増進図っている。任期は3年で都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣に委嘱されたものである。市町村の各地区に配置され、①住民の生活状況の把握、②関係機関との連携、③援助を要するものヘの相談援助を主な役割とする。根拠法令は「民生委員法」で給与の支給はない。

2.〇 正しい。Aさんの飲酒によるトラブルへの対応をしない。なぜなら、Aさんに共依存(肩代わり、尻ぬぐい)が疑われるため。結果的に、旦那の行動を助長している。妻がトラブルへの対応をやめることで、Aさん自身が自身の問題に直面するきっかけとなる可能性が高い。

3.× 妻の要介護認定の申請をするよりも優先されるものが他にある。なぜなら、妻の主な相談内容は、夫の飲酒問題とそれに伴う自身の疲労であるため。ちなみに、要介護認定は、介護保険サービスを利用するためのものである。

4.× Aさんの適正飲酒量を学ぶよりも優先されるものが他にある。なぜなら、Aさんは、すでに依存症やその手前の段階にある可能性が高いため。飲酒量のコントロールを目指す指導はかえって、アルコールに対し着目し、依存を助長してしまう恐れが高い。

・アルコール依存症とは、少量の飲酒でも、自分の意志では止めることができず、連続飲酒状態のことである。常にアルコールに酔った状態でないとすまなくなり、飲み始めると自分の意志で止めることができない状態である。

7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に定められている事前対応型行政はどれか。

1.感染症発生動向調査

2.市町村による予防計画の策定

3.1類感染症に対する特定感染症予防指針の策定

4.都道府県による感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の策定

解答1

解説

事前対応型行政とは、問題が発生する前にデータを収集し、リスクを予測・評価することで、将来の感染症流行に備えるための活動である。

1.〇 正しい。感染症発生動向調査は、感染症法に定められている事前対応型行政である。

・感染症発生動向調査とは、全国の医療機関から感染症の患者数を継続的に把握し、データの蓄積と分析を行うことで、感染症の流行状況をいち早く察知し、今後の対策を立てるための基礎情報を提供するものである。

2.× 市町村による予防計画の策定は、事後対応型行政に該当する。

・予防計画の策定は、感染症が発生した後の対応(患者の入院勧告、消毒、疫学調査など)を具体的に定めるものである。

3.× 1類感染症に対する特定感染症予防指針の策定は、事後対応型行政に該当する。

・特定感染症予防指針は、1類感染症(エボラ出血熱など)のような、致死率が高く、感染力も強い感染症が発生した場合に、具体的な医療提供体制や対応策を定めるものである。

4.× 都道府県による感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の策定は、事後対応型行政に該当する。この基本的な指針は、都道府県が感染症対策の全体的な方向性を定めるものです。内容は、感染症の発生後に、医療提供体制をどうするか、情報提供をどうするかといった具体的な対応策が中心となる。

感染症サーベイランスとは、感染症の発生状況を調査・集計することにより、感染症の蔓延と予防に役立てるシステムのことである。感染症法(第12条及び第14条)に基づき、診断医療機関から保健所へ届出のあった情報について、保健所から都道府県庁、厚生労働省を結ぶオンラインシステムを活用して収集し、専門家による解析を行い、国民、医療関係者へ還元(提供・公開)することで、感染症に対する有効かつ的確な予防対策を図り、多様な感染症の発生・拡大を防止するものとなっている。患者の発生情報を統一的な手法で持続的に収集・分析し得られた情報を「疾病の予防と対策」のために迅速に還元するものである。

(参考:「サーベイランスについて」厚生労働省HPより)

8 結核の接触者健康診断で潜在性結核感染症と診断され服薬を開始した人への説明で適切なのはどれか。

1.「BCG接種が必要です」

2.「同居家族はN95マスクの着用が必要です」

3.「服薬治療の支援として服薬確認をします」

4.「結核の発病を予防するための服薬は公費負担制度の対象となりません」

解答3

解説

潜在性結核感染症とは、結核菌が体内にあっても、発病していない感染状態のことをいう。一方、結核を発病している人が咳やくしゃみをした時に、結核菌が飛び散り、 吸い込むことにより感染することがある。結核菌を吸い込んでもすべての人が感染をするわけではなく、体の抵抗力により追い出される。しかし、菌が体内に残る場合は、免疫細胞の一種であるマクロファージが結核菌を囲み核が作られ、結核菌が体内に残っていても体内に封じ込められたまま活動しない状態もある。このことを「潜在性結核感染症」という。

1.× BCG接種は不要である。なぜなら、潜在性結核感染症のように、すでに感染が成立している人には効果がないため。

・BCG接種とは、結核未感染の乳幼児に対して発病予防のために接種するワクチンである。

2.× 同居家族も、N95マスクの着用は不要である。なぜなら、潜在性結核感染症は、結核菌が休眠状態にあるため。したがって、他人に感染させる危険性はない(菌を排菌していないため)。

・N95マスクとは、アメリカ合衆国労働安全衛生研究所のN95規格をクリアし、認可された微粒子用マスクのこと。N95マスクの役割は空気感染源を捕集し、着用者の呼吸器感染のリスクを低減することである。

3.〇 正しい。「服薬治療の支援として服薬確認をします」と説明する。なぜなら、潜在性結核感染症の治療は、発病を予防するために数か月から1年近く薬を飲み続ける必要があるため。飲み忘れや自己判断による中断が起こりやすいです。したがって、直接服薬確認療法(DOTS)という支援を行うことが多い(※下参照)。

4.× 結核の発病を予防するための服薬は、公費負担制度の対象「となる」。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の第37条の2(結核患者の医療)に規定されている(※引用:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。

DOTS(直接服薬確認療法)とは、患者が適切な容量の薬を服用するところを医療従事者が目の前で確認し、治癒するまでの経過を観察する治療方法である。結核は6か月間きちんと薬を服用すれば、完全に治すことの出来る病気であるが、症状が見られなくなったことを理由に服薬を止めてしまう患者が少なくない。治療の途中で服薬をやめてしまうと、結核菌が抵抗力を持った耐性菌となったり、時には薬が全く効かない多剤耐性菌になってしまったりと、様々な問題を引き起こす可能性がある。こうした状況を防ぎ、完璧な治癒を保証する方法がDOTS(直接服薬確認療法)である。

【退院後・通院中の地域DOTSの実施】

①原則毎日:治療中断リスクが高い患者

例:住所不定者、アルコール依存者、治療中断歴のある者、薬物依存者、再発患者など

②週1~2回以上:服薬支援が必要な患者

例:高齢者など(要介護、独居など)

③月1~2回以上:①、②以外の患者

(参考:「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」岩手県庁HPより)

9 学校保健の組織活動で適切なのはどれか。

1.校長は学校保健計画を立案する。

2.学校医は学校保健活動を統括する。

3.保健主事は学校の衛生環境を統括する。

4.養護教諭は保健室経営計画を立案する。

解答4

解説

1.× 学校保健計画を立案するのは、「校長」ではなく保健主事である。

・保健主事の主な業務は、①学校保健と学校全体の活動に関する調整、②学校保健計画の立案・作成、③学校保健に関する組織活動の推進、④保健に関する校内研修の企画である。

2.× 学校保健活動を統括するのは、「学校医」ではなく学校長である。

・学校医とは、就学時や定期的な健康診断をはじめ、修学旅行やマラソン大会など学校行事にあわせた健康チェックや健康相談を行ったり、心の相談や性に関する相談にも応えたりする。また、集団健康管理の点から伝染病・感染症対策についての必要な指導と助言とを行っている。

3.× 学校の衛生環境を統括するのは、「保健主事」ではなく学校長である。学校長の主な職務は、①学校保健計画および学校安全計画の指導、助言、決定。②定期・臨時健康診断の実施。③感染症、その疑いのある児童生徒等の出席停止などである。

4.〇 正しい。養護教諭は、保健室経営計画を立案する。養護教諭とは主に、小・中・高校に配属されている「保健室の先生」のことである。 学校でケガをしたり体調を崩したりしたとき、保健室に行くと対応してくれるのが養護教諭である。養護教諭がいることで、生徒たちが安心して学校に通える環境が整えられている。

①保健管理:救急処置、健康診断(実施計画立案、準備、指導、評価)、感染症予防、経過観察・配慮を必要とする子どもの支援、環境管理。

②保健教育:授業への参画、保健指導(個別の児童・生徒と保護者への指導・助言、集団への指導)

③健康相談:心身の健康問題への対応・支援

④保健室経営:保健室経営計画の作成、備品の管理

⑤保健組織活動学校保健委員会 等

⑥学校保健計画・学校安全計画策定への参画

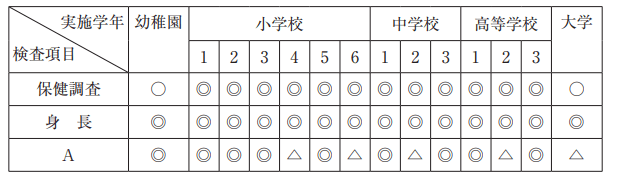

10 学校における定期健康診断の検査項目の一部および実施学年を表に示す。

Aの検査項目はどれか。

(注)◎ほぼ全員に実施されるもの

〇必要時または必要者に実施されるもの

△検査項目から抜くことができるもの

1.聴力

2.栄養状態

3.皮膚疾患

4.歯及び口腔の疾患及び異常

解答1

解説

第六条(検査の項目) 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

一 身長及び体重

二 栄養状態

三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態

四 視力及び聴力

五 眼の疾病及び異常の有無

六 耳鼻咽いん頭疾患及び皮膚疾患の有無

七 歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無

八 結核の有無

九 心臓の疾病及び異常の有無

十 尿

十一 その他の疾病及び異常の有無

1.〇 正しい。聴力がAの検査項目である。学校保健安全法施行規則の第6条4(検査の項目)において「第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、大学においては第三号、第四号、第七号及び第十号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる」と規定されている(※引用:「学校保健安全法施行規則」e-GOV法令検索様HPより)。

2~3.× 栄養状態/皮膚疾患は、必須項目である。

4.× 歯及び口腔の疾患及び異常は、大学において検査項目から免除される。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ