この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

11 異所性妊娠の発生が最も多い部位はどれか。

1.腹膜

2.卵巣

3.卵管間質部

4.卵管膨大部

解答4

解説

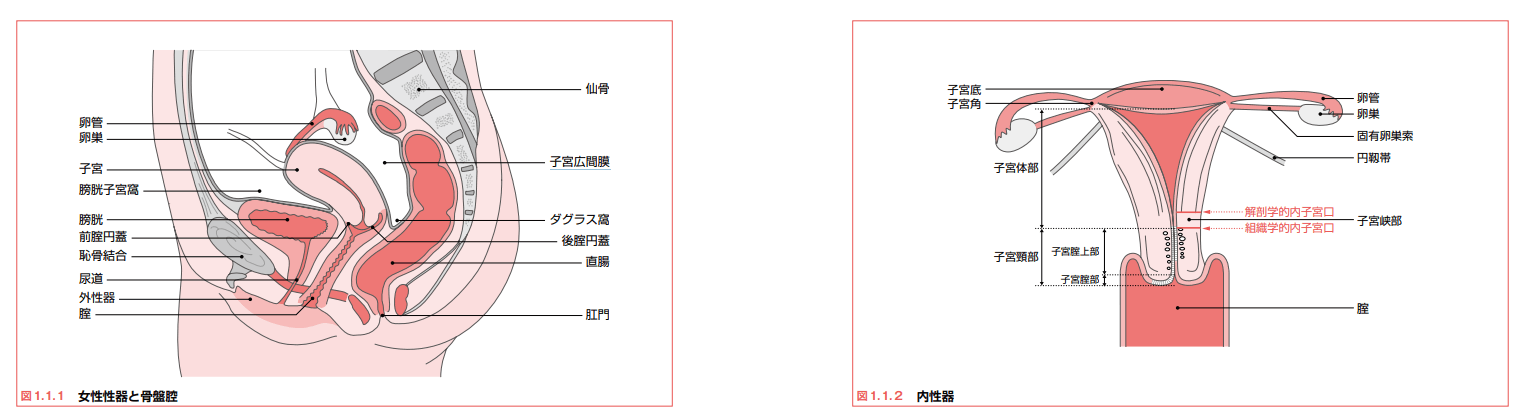

(図引用:「女性器の解剖と整理」医学出版様より)

卵管妊娠(子宮外妊娠、異所性妊娠)とは、正常妊娠と異なり、受精卵が子宮内膜以外に着床し、胎芽・胎児の発育が進んでしまうことである。最も多いのは卵管に着床するケースで、そのほかに卵巣や腹腔、子宮頸管などに着床することもある。全妊娠数の1%程度で発症する。卵管妊娠(子宮外妊娠、異所性妊娠)の原因として、性感染症であるクラミジアや一般細菌などへの感染が卵管付近の炎症を引き起こしたり、卵管の癒着につながったりするとされている。

1.× 腹膜とは、腹部臓器の一部または全体をおおっている膜状の組織である。生体膜として浸出、漏出、分泌などの生理作用がある。腎臓は、腹腔の後腹膜に位置する。

2.× 卵巣とは、子宮の両脇に1つずつある親指大の楕円形の臓器で、卵巣の表面をおおっている上皮(表層上皮)、卵子のもとになる胚細胞、性ホルモンをつくる性索 細胞 、 間質細胞などからできている。卵子を育てて排卵し、女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)を分泌する。これにより月経周期が調整され、妊娠に備える体の準備が行われる。

3.× 卵管間質部とは、卵管のうち子宮に最も近い部分で、子宮の筋層内を通っている。卵子が子宮へ向かう通路の始まりにあたり、受精卵が子宮に到達するための通路である。

4.〇 正しい。卵管膨大部は、異所性妊娠の発生が最も多い部位である。妊娠の頻度が最も高いのは、卵管妊娠(約9割)である。異所性妊娠の種類には①卵管妊娠、②間質部妊娠、③頸管妊娠がある。異所性妊娠は全妊娠の1%弱に起こり、卵管妊娠(約9割)の頻度が最も高い。その中でも、卵管膨大部の妊娠が最も多い。ちなみに、症状としては、無月経および妊娠反応(尿中hCG)の陽性、切迫流産様の少量の出血、超音波上、子宮内に胎嚢をみとめない、下腹部痛などがある。

12 甲状腺機能亢進症合併妊娠で正しいのはどれか。

1.抗甲状腺薬は胎児の甲状腺機能を亢進させる。

2.甲状腺機能亢進症は産後に軽快することが多い。

3.甲状腺機能亢進状態が続くと早産のおそれがある。

4.妊婦全員に甲状腺機能検査を行うことが推奨されている。

解答3

解説

甲状腺機能亢進症では治療下でも、甲状腺刺激活性を有する抗TSH受容体抗体(TRAb:TSH結合阻害抗体と刺激抗体)が胎盤を通過し、胎児甲状腺機能亢進症を惹起することがある。また、抗甲状腺剤使用例では出生後に母体由来抗甲状腺剤供給途絶により新生児一過性甲状腺機能亢進症(新生児バセドウ病)がバセドウ病妊婦1~5%に認められる。母体TRAbが高値であるほど新生児・胎児甲状腺機能亢進症の頻度が高くなるので、妊娠後期のTRAb測定は新生児・胎児甲状腺機能亢進症の発症予測に有用と考えられている。胎児甲状腺機能亢進は胎児頻脈、胎児甲状腺腫、発育不全の原因となる。母体への抗甲状腺剤投与による胎児甲状腺機能抑制の結果、新生児にみられる機能低下症や甲状腺腫は一過性で治療不要のことが多い。抗甲状腺剤で母体が管理されている場合は定期的に胎児心拍数の評価や胎児発育計測を行う。(※一部引用:「産婦人科診療ガイドライン―産科編 2020 P30」公益社団法人 日本産科婦人科学会より)

1.× 抗甲状腺薬は、胎児の甲状腺機能を「亢進」ではなく抑制させる。なぜなら、抗甲状腺薬は、胎盤を通過するため。

・抗甲状腺薬とは、甲状腺ホルモンの合成を抑える薬で、過剰な甲状腺ホルモンをそれ以上作らないようにホルモンバランスを改善する。甲状腺ホルモンの量が正常になるにつれ、少なくなっていた甲状腺刺激ホルモンが増え、自己抗体(TRAb)の値も正常の範囲に戻っていく。つまり、抗甲状腺薬は甲状腺が亢進した際に用いられる。

2.× 甲状腺機能亢進症は、産後に「軽快」ではなく悪化することが多い。なぜなら、妊娠中は、免疫抑制状態にあるため。したがって、バセドウ病などの自己免疫性甲状腺疾患の症状が一時的に軽快することがある。しかし、出産後は、免疫抑制が解除されるため、免疫機能が回復し、病状が再燃したり、悪化したりすることが一般的である。

3.〇 正しい。甲状腺機能亢進状態が続くと早産のおそれがある。なぜなら、未治療またはコントロール不良の甲状腺機能亢進症は、妊娠高血圧症候群、心不全、甲状腺クリーゼといった母体合併症のリスクを高めるため。したがって、子宮内の環境に影響を与え、結果として早産のリスクを増加させる。

4.× 必ずしも、「妊婦全員」に甲状腺機能検査を行うことが推奨されている「わけではない」。特定のハイリスクな妊婦に対して行われることが推奨されている。例えば、①甲状腺疾患の既往がある、②甲状腺疾患の症状がある、③自己免疫疾患がある、④不妊症の既往があるなど。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病)の症状として、発汗や食欲亢進、体重減少、下痢、振戦、メルセブルグ3徴(眼球突出、甲状腺腫、頻脈)がみられる。放射線性ヨウ素内用療法は、バセドウ病(甲状腺機能亢進症)や甲状腺がんに対して行われる治療のひとつである。甲状腺機能亢進症では、放射性ヨウ素から放出されるベーター線で正常な甲状腺細胞を破壊し、甲状腺機能亢進症を改善させる。

【治療後1週間の注意事項】

・不要な放射性ヨウ素を早く体外に出すため十分に水分を摂る。

・排泄後、2度水を流す。尿の飛散による汚染を軽減させるため便座に座る。

・汗に少量の放射性ヨウ素が出るから入浴は最後に入る。

・可能ならば1人で寝る。

・唾液や体液にごく少量の放射性ヨウ素が出るからキスやセックスを避ける。

・子供との親密に接触(距離1m以内)すること、近くで長時間過ごすこと(添い寝など)などは避ける。

13 サイトメガロウィルスの母子感染で正しいのはどれか。

1.発生頻度は0.01%程度である。

2.新生児尿の核酸検査で診断する。

3.近年の妊婦の抗体保有率は上昇している。

4.妊娠以前に感染の既往がある妊婦では発生しない。

解答2

解説

サイトメガロウィルスによりサイトメガロウイルス感染症が生じる。子宮内での発育遅延、早産、小頭症、黄疸、肝臓や脾臓の腫れ、点状出血、脳内の脳室周囲の石灰化、網膜炎、肺炎等が起こりやすく、 このような異常が見られた児では、後に難聴・精神発達遅滞・視力障害といった何らかの神経学的障害が明らかになる場合が多い。

1.× 発生頻度は、「0.01%」ではなく0.3%程度である。「サイトメガロウイルスに対する抗体を持っていないお母さんが、妊娠時に初めて感染した場合、赤ちゃんにまで感染がおよぶ可能性があります。抗体を持たない方が、手洗いなどの感染予防法をしなかった場合、妊娠中に感染する確率は1 ~ 2%とされています。そのうち 40%に先天性感染がおこります」と記載されている(「サイトメガロウイルス母子感染に注意しましょう」国立研究開発法人 日本医療研究開発機構様HPより)。

2.〇 正しい。新生児尿の核酸検査で診断する。確定診断には、出生後3週間以内に採取された新生児の尿、唾液、または血液からウイルスを検出すること(核酸検査)が最も信頼性の高い方法とされている。

3.× 近年の妊婦の抗体保有率は、「上昇」ではなく低下している。なぜなら、衛生環境の改善や少子化などの要因により、一般的にウイルスへの曝露機会が減少しているため。日本人妊婦のCMV抗体保有率は1990年頃には90%台であったが、近年では60〜70%台に低下している。 抗体を持っている方でもサイトメガロウイルスに感染することがあるが、抗体を持っていない方は、サイトメガロウイルスの感染を受けやすいため、特に注意が必要である(「サイトメガロウイルス母子感染に注意しましょう」国立研究開発法人 日本医療研究開発機構様HPより)。

4.× 妊娠以前に感染の既往がある妊婦「でも発生する」。なぜなら、サイトメガロウィルスは、一度感染すると体内に潜伏し、免疫機能の低下などで再活性化することがあるため(再燃感染)。また、異なる株のサイトメガロウィルスに再感染すること(二次感染)もある。

14 Aさん(初妊婦)は、自宅で妊娠反応が陽性となり、産婦人科クリニックを受診した。Aさんは「最終月経から約10週経過していると思うが、記憶が曖昧」と話す。

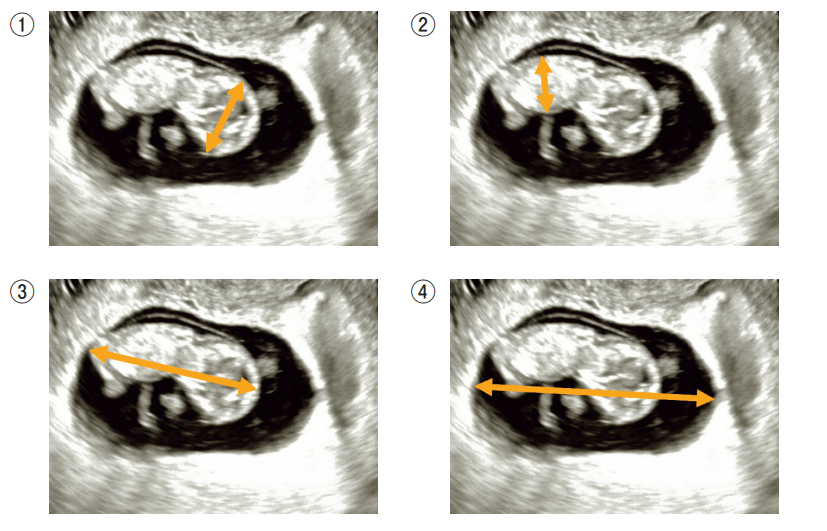

胎児超音波検査の写真を下に示す。

妊娠週数を確定するために計測する部位はどれか。

1.①

2.②

3.③

4.④

解答3

解説

1.× ①は、児頭大横径である。妊娠12週以降では、胎動などの影響により頭殿長<CRL>の誤差が大きくなるため、児頭大横径を測定して予定日を決定する。

2.× ②は、腹部前後径である。

3.〇 正しい。③は、妊娠週数を確定するために計測する部位である。③は、頭殿長である。頭殿長<CRL>が 13〜41mm(8週0日~11週3日)において、分娩予定日(妊娠週数)決定を予想できる。これは最終月経からの正確な分娩予定日の決定には、胎児の頭臀長(CRL:crown rump length)が妊娠週数とよく相関するためとされている。最終月経からの予定日と CRL からの予定日との間に7日以上のずれがある場合には、CRL からの予定日を採用する。妊娠12週以降では、胎動などの影響により頭殿長<CRL>の誤差が大きくなるため、児頭大横径を測定して予定日を決定する。

4.× ④は、子宮の大きさである。

胎児体重の推定は2つ方法がある。

①胎児推定体重=1.07×児頭大横径(BPD)の3乗+3.42×腹部前後径(APTD)×腹部横径(TTD)×大腿骨長(FL)

②胎児推定体重=1.07×児頭大横径(BPD)の3乗+0.3×体幹周囲長(AC)の2乗×大腿骨長(FL)

したがって、胎児推定体重算出には、児頭大横径(BPD)、腹部前後径(APTD)、腹部横径(TTD)、大腿骨長(FL)、体幹周囲長(AC)の計測値が必要となる。

15 会陰切開の縫合部痛を訴えている褥婦へのケアで正しいのはどれか。

1.仰臥位を勧める。

2.シャワー浴を禁止する。

3.会陰部への冷罨法を勧める。

4.産褥期の性交痛とは関連しないことを伝える。

解答3

解説

1.× 「仰臥位」ではなく側臥位を勧める。なぜなら、側臥位(特に縫合部と反対側を下にする)やドーナツクッション(円座)の使用は、縫合部への負担を軽減し、痛みを和らげることができるため。ちなみに、仰臥位は、縫合部に直接圧力がかかりやすく、痛みを増強させる可能性がある。

2.× シャワー浴を禁止する必要はない。一方、入浴は、感染対策のため抜糸後や医師の許可があるまで控えるのが一般的である。

3.〇 正しい。会陰部への冷罨法を勧める。なぜなら、会陰切開後の縫合部には、炎症による腫脹や疼痛が生じているため。冷罨法により、痛みを和らげる効果が期待できる。

4.× 産褥期の性交痛とは、「関連する」ことを伝える。なぜなら、会陰切開の縫合部は、治癒後も瘢痕組織として残ることがあるため。これにより、産褥期の性交痛の原因となることがある。縫合部の硬さ、引きつれ、神経の損傷などが痛みを引き起こす可能性がある。

希望の解説ブログ

希望の解説ブログ